সকালবেলা পাঁচকড়িবাবু রেগে একদম অগ্নিশর্মা। তার ছেলে বিটকেলকে নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলেছেন তিনি। আশেপাশের বাড়ির একগাদা কুঁচোকাঁচার সাথে দু-একজন মাঝবয়সি মানুষও সেখানে উপস্থিত। মাঝেমাঝেই হাসির রোল উঠছে। আর পাঁচকড়িবাবুর রাগ এবং বিরক্তির পরিমাণও চড়ছে। ছেলেকে তিনি খালি বলছেন, হাঁ কর, হাঁ কর হতভাগা।

বছর ছয়েকের অত্যন্ত বিদঘুটে মার্কা ছেলে বিটকেল হাঁ করছে। পাঁচকড়িবাবু মগে করে ওর মুখে খানিকটা জল ঢালছেন, আর বলছেন, হ্যাঁ, বন্ধ কর মুখ। এবার গেল! কিরে গেল? গেছে এবার? এবারও যায়নি? প্রচণ্ড বিরক্ত হন তিনি, বলেন, হতচ্ছাড়া ছেলে, এক মগ জল গিলে ফেললি আর একটা ক্যাপসুল গলা দিয়ে নামল না? নে, হাঁ কর আবার, হাঁ কর। আবারও জল ঢালেন তিনি।

পাঁচকড়িবাবু কেলেপানা রোগা পাতলা মানুষ। পড়াশোনা কোনওমতে গ্র্যাজুয়েশন অবধি করেছিলেন বাঁকুড়ায়, তারপর কলকাতা চলে আসেন ভাগ্যান্বেষণে। চেনাজানা বলতে পাড়ার নন্টেদা, বাগবাজারে তার কাছেই এসে উঠলেন। হাজার হোক নিজের গ্রামের ছেলে! নন্টেদা থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন নিজের মেসেই। দুটো টিউশনও জুটিয়ে দিলেন একে ওকে ধরে। কিন্তু বহু চেষ্টা চরিত্র করেও তেমন কিছু হল না। শেষে এক পাবলিশারের কাছে কাজ জুটল, প্রুফ রিডিং থেকে শুরু করে, বাইন্ডিং, ছাপাখানার তদারকি, বইপত্র পার্টির বাড়ি পৌঁছে দেওয়া সবই করতে হয় তাঁকে।

এসব করতে করতে মেঘে মেঘে বেলা বাড়ে। শেষে একটু বেশি বয়সে বাড়ির লোকের পীড়াপীড়িতে বিয়ে ঘটনাচক্রে স্ত্রীর বয়স খুবই কম। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। পাঁচকড়িবাবুর স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। বিয়ের আগে তাঁর একটু বদনাম ছিল খিটকেল মেজাজের মানুষ বলে। সামান্য ঘটনাতেই যখন তখন রেগে যেতেন তিনি। এর তার ওপর চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতেন। সেই পাঁচকড়িবাবু বিয়ের পর বদলে গেলেন পুরোপুরি! মুখে তার অমায়িক হাসি মোটে বাসি হয় না। বিয়ের বছর খানেক আগে এসে এ বাড়িতে উঠেছিলেন তিনি।

ভাড়া বাড়ি, প্রায় পনেরো-ষোলো ঘর ভাড়াটে। বর্গাকারে সাজানো ভাড়ার ঘরগুলি। মাঝখানে বিরাট ফাঁকা স্পেস, সেখানে দু-দুটো পাতকুয়ো, দুটো টিউবওয়ে, তাছাড়া আছে কর্পোরেশনের জলের লাইন। যে-বাড়িতে পাঁচকড়িবাবু ভাড়া থাকেন, তাতে একটাই ঘর, সামনে সামান্য বারান্দা, এক পাশে রান্নাঘর। বছর সাত-আট হল এ বাড়িতে আছেন তিনি।

বিয়ের পর পর পাঁচকড়িবাবুর মেজাজের হঠাৎ পরিবর্তন হলেও তা বেশি দিন টেকেনি। ছেলে হবার পর পরই আবার তা পালটে যেতে থাকে। পরবর্তীকালে স্ত্রীর সঙ্গে মধুর ব্যবহার থাকলেও বাইরের লোকেদের সাথে মাঝেমধ্যেই ঝগড়া বাঁধত তাঁর। অনেকে পিছনে তাঁকে খিটকেলে পাঁচকড়ি নামেও ডাকত।

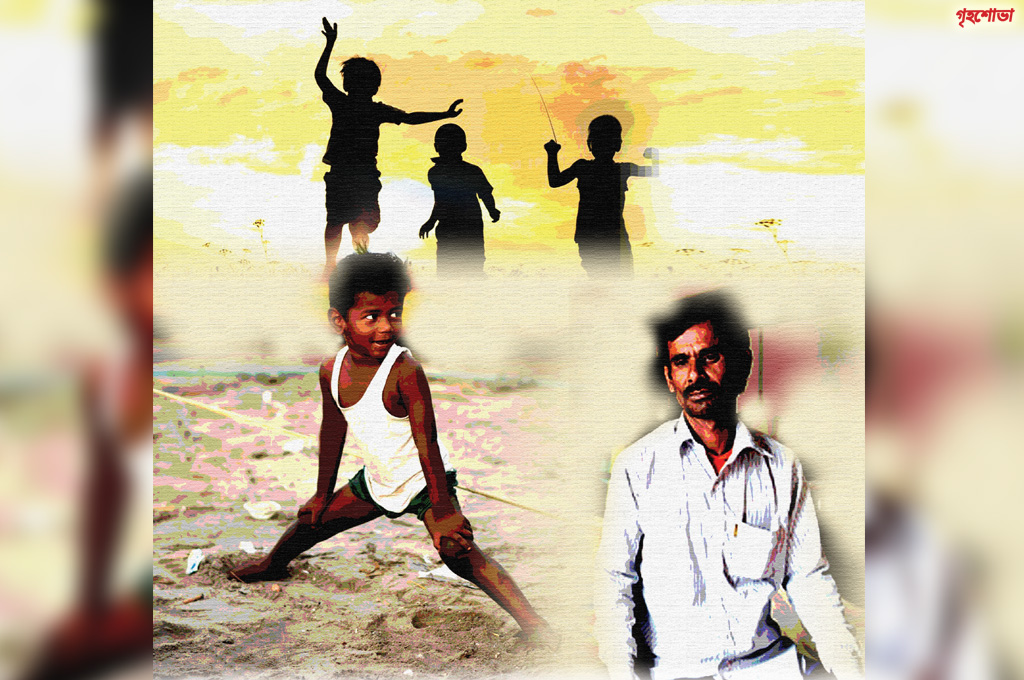

যাইহোক, পাঁচকড়িবাবুর ছেলে বিটকেল প্রচণ্ড রোগা, যাকে বলে, একদম প্যাঁকাটির মতন। কিন্তু তার দৌরাত্ম্যে লোকে সর্বদাই তটস্থ। আশেপাশের ভাড়াটেদের ছেলে-মেয়েদের মেরেধরে গণ্ডগোল বাধায় প্রতিদিন। স্কুল থেকে নালিশ আসে। বছরে তিন-চারবার বই কিনে দিতে হয়, কারণ সে হয় বই হারাচ্ছে, না হয় ছিঁড়ে ফেলছে। ঘরে যতক্ষণ থাকে এটা ভাঙছে, ওটা ভাঙছে, কখনও হাত ভাঙছে, কখনও মাথা ফাটাচ্ছে দুদিন ছাড়া ছাড়া। ছেলেকে নিয়ে একদম নাজেহাল পাঁচকড়িবাবু।

ছেলে এত রোগা বলে ক’দিন ধরেই পাঁচকড়িবাবুর স্ত্রী গুঁতুনি দিচ্ছিলেন, চলো না একটু ডাক্তারের কাছে, চলো না। অগত্যা পাঁচকড়িবাবু উপয়ান্তর না দেখে ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে যান ডাক্তার সরখেলের কাছে। ওষুধটষুধ খেয়ে যদি চেহারাটা একটু সারে।

ডাক্তার সরখেল সব শুনে এবং বিটকেলকে ভালো করে চেকআপ করার পর বললেন, দেখুন পাঁচকড়িবাবু, ছেলে আপনার সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে। চেকআপ করে খারাপ কিছু তো দেখলাম না।

—না, না, ডাক্তারবাবু, একদম খেতে চায় না ও। জোর করে, মেরেধরে কোনওমতে দুটো গেলানো হয়। যাতে নিজের থেকে খায় এমন কোনও ওষুধ দিন আপনি! চেহারাটা কিছুতেই সারছে না ওর, বলেন পাঁচকড়িবাবুর স্ত্রী।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, চেহারা যাতে হয় এমন কিছু দিন, গোঁ ধরেন পাঁচকড়িবাবুও।

বাধ্য হয়ে ডাক্তার সরখেল কিছু মাল্টি ভিটামিন ক্যাপসুল লিখে দেন ছেলেটির জন্য। তারপর বলেন, রোজ সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পর নিয়মিত একটা করে ক্যাপসুল পনেরো দিন খাওয়াবেন। তারপর ছেলে কেমন থাকে এসে জানাবেন আমায়।

অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্তে পাঁচকড়িবাবু স্পেশালিস্ট ডাক্তারের হাতে কড়কড়ে একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে প্রেসক্রিপশন বুক পকেটে ফেলে, ছেলের হাত ধরে গটমট করে বেরিয়ে আসেন ডাক্তারের চেম্বার থেকে। পিছন পিছন তাঁর স্ত্রী। সোজা এক ওষুধের দোকানে ঢুকে পনেরো দিনের জন্য পনেরোটা ক্যাপসুল কিনে তারপর বাড়ি। যেন এক বিরাট সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। ঘরে ঢুকেই বললেন, কি গো গিন্নি, এক কাপ চা পাওয়া যাবে তো?

—দাঁড়াও না, এই তো এলে, আগে হাত মুখ ধোও, গিন্নির মেজাজও ভালোই মনে হল। কিন্তু সমস্যা শুরু হল ঠিক তার পরের দিন থেকে। পাঁচকড়িবাবুর ছেলে বিটকেল কিছুতেই ক্যাপসুল গিলতে পারে না। হাঁ করে মুখে ক্যাপসুল নেয় ঠিকই, পাঁচকড়িবাবু জল ঢালেন ওর মুখে, মাথা পিছনে হেলিয়ে চিবুক উঁচু করে ঢোঁক গেলে সে। জল পেটে চলে যায়, কিন্তু মুখের ক্যাপসুল মুখেই থেকে যায়!

চার-পাঁচ দিন ধরে একই ঘটনা ঘটছে। সকালবেলা বারান্দায় বসে এ কদিন ক্যাপসুল গেলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন তিনি। গরমের ছুটি চলছে। সব ঘরেই বাচ্চারা এখন রয়েছে। বিটকেলের ক্যাপসুল খাওয়ার ঘটনায় মজা হয় জেনে সবাই জড়ো হচ্ছে কদিন এইসময়। আজও ব্যতিক্রম ঘটেনি তার।

পাশের বাড়ির ভটচায্যিবাবু দাঁত মাজতে মাজতে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট ধরে চলছে ক্যাপসুল গেলানো পর্ব। ব্যাপার-স্যাপার দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন সক্কাল সক্কাল ভালো কেলো শুরু করলে হে পাঁচকড়ি।

—আর বলবেন না দাদা, হতচ্ছাড়া জ্বালিয়ে মারল। একটা ক্যাপসুল গিলতে পারে না অথচ ইয়া বড়ো বড়ো রসগোল্লা টপাটপ গিলে ফেলে।

—এক কাজ করো না পাঁচকড়ি। ব্যাটাচ্ছেলেকে ক্যাপসুলটা জলে গুলে খাইয়ে দাও না, প্রস্তাব দেন ভটচায্যিবাবু।

সে চেষ্টা আর করিনি ভাবছেন! এই তো গত পরশু সে রকমই করলাম। তা সেটা গিলেই ছেলের চিল চিত্কার, তেতো, তেতো, মরে গেলাম, বাবা-রে, মা-রে করে বাড়ি মাথায় তুলল একদম। শেষমেশ গোটা বারো রসগোল্লা খাইয়ে নিস্তার পেলাম। বলুন তো দাদা, দু টাকার ক্যাপসুলের জন্য যদি রোজ ষাট টাকার রসগোল্লা খাওয়াতে হয় তো আমি যাই কোথায়?

—ঠিক, ঠিক, সমস্যাই বটে, হাসতে হাসতে বলেন ভটচায্যিবাবু। তারপর হঠাৎ বিটকেলের পিঠে একটা থাপ্পড় মারেন তিনি, বলেন, কী রে ছেলে, একটা ক্যাপসুল গিলতে পারিস না?

—কী করব, যাচ্ছে না তো, ব্যাজার মুখে বলে বিটকেল।

—যাচ্ছে না তো, রাগের চোটে ভেঙিয়ে ওঠেন পাঁচকড়িবাবু, যাবে কী করে? বলি যাওয়ালে তো যাবে।

হো হো করে হেসে ওঠে আশেপাশের সকলে, হাসেন ভটচায্যিবাবুও।

এমন বাঁদর ছেলে মশাই, কী বলব আপনাকে। আবার বলতে থাকেন তিনি, কাল রাতে একেই তো সারারাত কারেন্ট ছিল না, হতচ্ছাড়া এমন হাত-পা ছোড়ে ঘুমাবার সময় যে বলার কথা নয়। এক গাদা মশা ঢুকিয়েছে কাল মশারিতে। বাইরে সেজের আলোয় তেমন দেখা যায় না। কোনও মতে হাঁটু মুড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে মশা মারছি আমি। হতচ্ছাড়া ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বলে কিনা, বাবা, কী হয়েছে তোমার? এত রাতে তাই তাই দিচ্ছ কেন?

আবার হাসির রোল ওঠে, ভটচায্যিবাবু জানতে চান, তারপর?

—তারপর আর কী? হতভাগাকে দিলাম এক উড়নচাঁটি। বিটকেলকে বলেন, হাঁ কর হতচ্ছাড়া, হাঁ কর আবার। ওর মুখে জল ঢালেন যথারীতি, বলেন, নে গেল। গিলে উদ্ধার কর আমায়।

বিটকেল চোখ বন্ধ করে, এবার মাথা নীচু করে চেষ্টা করে গেলার। টুক করে ক্যাপসুল চালান হয়ে যায় পেটে। সে বলে, বাবা, নেই।

—নেই? মানে গিলে ফেলেছিস? বিস্মিত পাঁচকড়িবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন। তারপর কনফার্ম হতে বলেন, হাঁ কর দেখি। বিটকেল হাঁ করে, বিশ্বরূপ দর্শন করেন পাঁচকড়িবাবু, তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেন, ওঃ বাঁচা গেল, এতক্ষণে গিললি?

সকলে হইহই করে উঠল, গিলেছে, গিলেছে। দল বেঁধে দৌড়ে চলে গেল বিটকেল আর সঙ্গীসাথিরা।

ভটচায্যিবাবু বলেন, তোমার ছেলের নামটা খুব ভেবেচিন্তেই রেখেছিলে কিন্তু।

—ওর নাম তো তিনকড়ি। কে যে ওর নাম দিল বিটকেল কে জানে! হঠাৎ শুনি সবাই বিটকেল, বিটকেল বলে ডাকছে।

—যে-ই দিক নামটা একদম সঠিক দিয়েছে কিন্তু, হাসতে হাসতে বলেন ভটচায্যিমশাই।

—আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয় দাদা, বলেন পাঁচকড়িবাবু। ব্যাটাচ্ছেলেকে স্কুলে নিয়ে গেছিলাম, ভেবেছিলাম ক্লাস টুতে ভর্তি করাব। হেডমাস্টারমশাই বললেন, তোমার বাবার নাম লেখো, একটা চক এগিয়ে দিলেন ওর হাতে।

মনে মনে ভাবলাম, যাক হেডস্যার ভালো প্রশ্নই দিয়েছেন, কারণ ওকে বহুবার শেখানো হয়েছে বাবার নাম। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। ও বাবা, ছেলে আমার লিখে বসল, আমার বাবার নাম পাঁচকড়ি হালদার দাঁড়ি!

আমি অবাক, হেডমাস্টারমশাইও অবাক। দুজনে দুজনার মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। হেডস্যার বললেন, কী ব্যাপার খোকা, মুখে একটু আগে বললে বাবার নাম পাঁচকড়ি হালদার, লিখলে পাঁচকড়ি হালদার দাঁড়ি?

ছেলে নির্বিকার ভাবে বলল, কোনও কিছু লিখলে শেষে দাঁড়ি দিতে হয়।

—কিন্তু সে তো লম্বা দাগ টেনে, এই রকম, বলে চক নিয়ে মাস্টারমশাই নিজে বোর্ডে লিখে দেখালেন।

ছেলে বলল, ওরকম দিলেও হয় এরকম দিলেও হয়। এমন বেঁড়ে ওস্তাদকে কে নেবে স্কুলে। হেডমাস্টারমশাই রেগে গিয়ে বললেন, আপনার ছেলের কোথাও গণ্ডগোল আছে মশাই। ওকে নিয়ে যান, আমার স্কুলে অমন ছেলে ভর্তি নিই না।

শেষে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে হাতে-পায়ে ধরে হতভাগাকে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করি।

হাঃ হাঃ হাঃ, করে হাসিতে ফেটে পড়েন ভটচায্যিমশাই।

ঠিক সে সময় পাঁচকড়িবাবুর চোখ যায় ভাড়াটে বাড়ির প্রধান ফটকের দিকে।

যে-ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন, সে পাঁচকড়িবাবুর এক ভাই জগন্নাথ। সে এ বাড়িতে আগে কখনও আসেনি। পাঁচকড়িবাবু মুহূর্তে বুঝে যান জগন্নাথ কী জিজ্ঞাসা করছে। তিনি গলা চড়িয়ে বলেন, জগা, এদিকে, এদিকে।

দ্রুত এগিয়ে আসে জগন্নাথ তার দাদার দিকে, তার মুখ চোখ থমথমে। সশঙ্কচিত্তে পাঁচকড়িবাবু ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বলেন, কী ব্যাপার জগা, কী হয়েছে রে?

—দাদা, বাবা আর নেই গো দাদা। বলেই কেঁদে দুহাতে মুখ ঢাকে জগন্নাথ।

ঘটনার আকস্মিকতায় খানিক হতবাক হয়ে যান পাঁচকড়িবাবু, পাশে দাঁড়ানো ভটচায্যিবাবুও কোনও কথা বলতে পারেন না। বহুদিন বাড়িছাড়া, তাই ওদিকের টান কম ছিল পাঁচকড়িবাবুর। বিয়ের পর শেষ বাড়ি গেছেন দু’বছর আগে। তখনও বাবা চুয়াত্তর বছর বয়সে গ্রাম্য জলহাওয়ায় বেশ ফুরফুরে ছিলেন। মনে হয়নি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন! বুকের বাঁ পাশটা চিনচিন করে ওঠে পাঁচকড়িবাবুর, চোখের কোল ভিজে ওঠে অজান্তে।

কিছু সময়ে মধ্যেই তিনি স্ত্রী-পুত্রসহ জগন্নাথের সঙ্গে রওনা হন দেশের বাড়ি। প্রাথমিক কান্নাকাটি সারা হলে শুরু হল শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার তোড়জোড। একে একে সব ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজনেরা জড়ো হলে কাঁধে ওঠে শবদেহ। ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল, বলো হরি।

শ্মশানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা। গ্রাম দেশ, নদী পারে শ্মশান। মাথায় পূর্ণিমার জ্যোত্স্নায় ম ম করছে চারপাশ। প্রয়োজনীয় মন্ত্রতন্ত্র পাঠের পর পাঁচকড়িবাবুর পিতৃদেবকে তোলা হল চিতায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। উপস্থিত মেয়েরা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, ছেলেমেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ। অপেক্ষাকৃত বড়োরা শোকাহত, বিমূঢ়!

হঠাৎ পাঁচকড়িবাবুর ছেলে চিত্কার করে নাচ জুড়ে দিল, আজ আমাদের নেড়াপোড়া, কাল আমাদের…

আবছা অন্ধকারে পাঁচকড়িবাবুর মুখের অভিব্যক্তিটা বোঝা গেল না।