সত্যি, পাণ্ডুলিপিটা যে কোথায় গেল!

শুভায়ু বারবার চিন্তা করে। ওর চেন-আঁটা শান্তিনিকেতন ব্যাগটা তন্নতন্ন করে খোঁজে। সবমিলে পনেরোটা গল্পের পাণ্ডুলিপি ছিল একসঙ্গে।

সবগুলোই জেরক্স কপি। শুধুমাত্র একটাই হাতে লেখা… আর সেটাই হারিয়ে গেছে।

আসলে একটা ফাইল নেওয়া হয়নি সেটাই ভুল হয়ে গেছে। বড়ো একটা বাদামি রঙের প্যাকেট বা বড়ো খাম, তাতে ঠাসাঠাসি করে কাগজগুলি ছিল। প্যাকেটের মুখ একটা জেমস্ ক্লিপ দিয়ে আঁটা ছিল।

অথচ কী করে যে পড়ে গেল— আশ্চর্য!

শুভায়ুর একটা ইচ্ছা ছিল। বেশ পুরোনো ইচ্ছা। সেটা হল একটা গল্প সংকলন প্রকাশ করা। এটা ও অনেকদিন থেকে ভেবে আসছে।

শুভায়ু যে একজন নামকরা সাহিত্যিক, তা নয়। লেখক হিসেবে মফসসল শহরে দু-চারটে পত্রপত্রিকায় গল্প ছাপিয়ে আর আসরে এক-আধটা গল্প পাঠ করে যে বিরাট কিছু হওয়া যায় না— তা সে জানে।

তবে যাচ্ছ কেন বই ছাপাতে? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করে বসে শুভায়ু। আর উত্তরগুলো একইসঙ্গে আউড়ে যায়। আসলে ছড়ানো ছিটানো গল্পগুলোকে একত্রিত করে পাঁচজনের হাতে দেওয়া। আর এই লেখালেখির মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে একটু কর্পূর সুবাসিত করা।

এছাড়া গতানুগতিক আটপৌরে জীবনে আর কী-ই বা করার আছে?

আরে— আসল কথাটাই বলতে ভুলেছে ও। সেটা হল ও’র অবসরপ্রাপ্ত জীবনে— জীবনবিমার সামান্য কিছু টাকা ম্যাচিওর করেছে। যেটাকে ও সংগোপনে বাড়ির খরচা থেকে খুব কৌশলে সরিয়ে রেখেছে। টাকার অঙ্কটাও সামান্য। ওই সংকলন বের করার মতোই— হাজার ষোলো টাকা। সেটাকেই ও ইদানীং ব্যাঙের আধুলির মতো সম্বল করে প্রকাশনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে শুভায়ুর মনে পড়ল – কাল ভোরে ও যখন সবকিছু গোছাচ্ছিল কলকাতা যাওয়ার প্রস্ততি হিসেবে, তখনই তৃষা মন্তব্য করেছিল, ‘দ্যাখো বাপু, সব ঠিকঠাক গোছগাছ করে নিলে তো? তোমার আবার রাস্তাঘাটে মাথার ঠিক থাকে না।’

কথাটা অবশ্য মিথ্যে বলেনি। সেদিন গোছগাছ করে ও হাওড়া লোকাল ধরেছিল… উদ্দেশ্য কলেজ স্ট্রিট-এ কোনও প্রকাশকের দ্বারস্থ হওয়া।

নতুন লেখকদের বেশিরভাগ বই-ই গ্যাঁটের পয়সা দিয়ে ছাপাতে হয়। এটাই প্রায় দস্তুর হয়ে গেছে। তবু কত রকমের বাহানা – ‘লেখাগুলোর জেরক্স কপি দিয়ে যান— পড়াব, এক্সপার্ট-দের দেখাব।’

শুভায়ু বলেছিল ‘টাকাটা তো আমার। তবে আপনাদের অতশত বাহানা বা খুঁতখুঁতানি কেন?’ প্রকাশকের গদিতে বসে ওর ছোটো ছেলে — যে সবেমাত্র গ্র্যাজুয়েশন করেছে, সে বিজ্ঞের মতো উত্তর করে, ‘খুঁতখুঁত করি কি সাধে? মালটা তো আমাদের ব্যানার-এ বেরোচ্ছে। আমাদের গুডউইল ওর সঙ্গে জড়িত থাকছে যে। তাই আমাদের একটু মাথা ঘামাতে হয় বই-কি!’

শুভায়ু মনে মনে বলে তোমাদের আবার গুডউইল বলে কিছু আছে নাকি? পয়সা— আসলে পয়সা হলেই হল। বড়ো বড়ো প্রকাশকরা পর্যন্ত নামিদামি লেখকদের সঙ্গে দু’চারটে অনামি লেখককেও এক আসনে বসাচ্ছে।

যাকগে ওসব কথা। ওর সব লেখাগুলোই রয়েছে কেবল শেষেরটা নেই— তার কোনও কপিও নেই— । বেশ ঝঞ্ঝাট হল বই-কি!

কী ব্যাপার তবে কি ফেরার পথে ট্রেনেই মিস করল? ওই ‘বাসনা বিসর্পিল নদী’ গল্পটাই হারিয়ে গেছে…

বড়ো টেন্সড ফিল করে শুভায়ু। গুনে গুনে লেখাগুলো নিয়ে গেল অথচ…

আচ্ছা প্রকাশককে ফোন করে জানলে হয় না? যদি সেখানে পড়ে থেকে থাকে—।

ব্যাপারটা প্রায় সপ্তাহখানেক হয়ে গেল আর নিশ্চয়ই ফেরত পাওয়া যাবে না। ওটা তাহলে গেল? ওই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা যেতে পারে কিন্তু তেমনটি হবে কি?

এরই মাঝে তৃষা মন্তব্য করে, ‘অত মনমরা হলে চলবে! আবার নতুন করে লিখতে কি তোমার গায়ে জ্বর আসছে নাকি?’

শুভায়ু বলে, ‘থামো তো তুমি! হাজার হোক লেখা তো আমার সৃষ্টি। লেখা খোয়া গেলে শোক হতেই পারে। লেখা হচ্ছে আত্মজ। সন্তানের মতো… ও সব তুমি বুঝবে না!’

তৃষা উত্তর করে, ‘কী জানি ওসব বাতিক আমার নেই—তাই বুঝি না।’

এবার শুভায়ু রেগে যায়— ‘যা বোঝো না তা নিয়ে তক্বো কোরো না চুপ থাকো!’

পরের শনিবার আবার কলেজ স্ট্রিট যেতে হয়েছিল। প্রকাশক বললেন— ‘নাহ এখানে কোনও পাণ্ডুলিপি ফেলে যাননি। কী আশ্চর্য কোথায় গেল!’

ফেরার পথে বাস থেকে তাড়াতাড়ি নেমে— সাবওয়ের মুখে পৌঁছল। কিন্তু হঠাৎ একি দেখছে ও! সামনের মেয়েটি অমন করে তাকাচ্ছে কেন? একদম কাছাকাছি এসেই মেয়েটি থমকে যায়।

‘স্যার একটু দাঁড়াবেন…’ শুভায়ু থমকে যায়।

‘মনে করতে পারেন স্যার? চিনতে পারেন…’ তারপর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

শুভায়ু হকচকিয়ে যায়। প্রশ্ন করে, ‘কে তুমি?’

‘স্যার আমি শ্রাবণী। আপনার ছাত্রী ছিলাম দেউলগ্রাম হাইস্কুলে। আর আপনার সঙ্গে ছিটেফোঁটা আত্মীয়তাও ছিল। আপনার মা বীণাপানি দেবী আমার দূর সম্পর্কের মাসি… আপনি কেমন আছেন?’

শুভায়ু লেন্স-এর ফাঁকে ওকে ভালো করে দেখে।

‘ভালো আছি… ওহ্ সেই শ্রাবণী!… কোথায় চলেছ? আমি কিন্তু বর্ধমান যাব।’

‘হ্যাঁ… দাদা। মানে স্যার…’

‘অত ইতস্তত করছ কেন? আমাকে দাদা বলেই ডেকো… তুমি তো বেশ বড়ো হয়ে গেছ। দেউলগ্রাম স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থিনী হিসাবে শেষ দেখেছিলাম কিন্তু তোমার সেই চেহারা একদম ভেঙে গেছে… আমি তো চিনিয়ে না দিলে ধরতেই পারতাম না। তারপর সব কেমন আছ? কী করছ? তোমার সেই ভাই সুপ্রকাশ কী করে?’

শ্রাবণী মাথা চুলকোয়।

‘বাব্বা! আপনার সব মনে আছে দেখছি— খবর ভালোই… আমি তো বড়ো… আমার পরে সুপ্রকাশ। আমি অনার্স পাশ করে ট্রেনিং নিয়ে বসে আছি… এমএসসি দিচ্ছি। ভাইও বেকার, ইন্টারভিউ দিচ্ছে। বাবার সেই প্রাইভেট ফিন্যান্স কোম্পানি উঠে গেছে। স্টাফ-দের কিছু কিছু পয়সা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।’

একটু থেমে আবার শুরু করে…

‘কিন্তু দাদা সত্যি বলতে কী, বেশ দুর্দিন যাচ্ছে আমাদের। সে কথা আপনাকে লুকিয়ে লাভ নেই… বরং চলুন না কর্ড লাইনে এই সামনেই বেলানগরে নেমে শিউলিবাগান কলোনি। যাবেন দাদা? বাবা আপনাকে দেখলে খুশি হবেন। আর দেউলগ্রামের লোকজন তো আসে না। তার কারণও আছে, গেলে সবকিছু জানবেন।’

একটু যেন বিমনা হয়ে যায় শুভায়ু।

‘চলুন না দাদা— অসুবিধে হবে না।’ অনুরোধটা বারবার আসতে থাকাতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ও—

‘কিন্তু আমার তো রিটার্ন কাটা আছে।’

শ্রাবণী বেশ গুছিয়ে বলতে থাকে। ‘টিকিটটা সামান্য, তবে যদি বাড়িতে অসুবিধে থাকে, বউদি চিন্তাভাবনা করে— সে কথা আলাদা।’

হঠাৎই শুভায়ু মনস্থির করে ফেলে।

‘চলো তাই যাই… তোমাদের আস্তানাটা চিনে আসি, কলকাতা আসা যাওয়ার পথে কাজে লাগবে। বুথ থেকে বাড়িতে জানিয়ে দিলেই চলবে।’

‘ভালোই হল কাল তো রবিবার, সকালেই ফেরার তাড়া নেই।’

ট্রেনে চড়ে সামান্য রাস্তা। যাত্রাপথে নানান চিন্তা… এসে পড়ে।

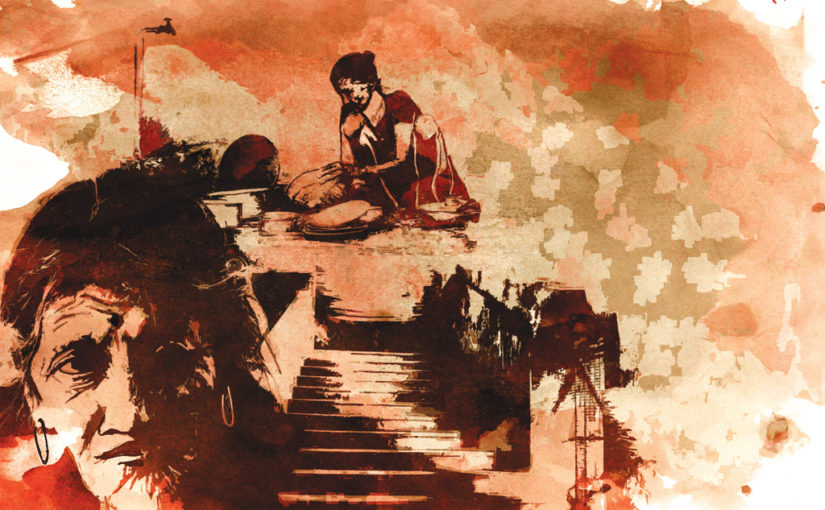

লেখাটা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে কেমন খচখচ করে মনটা। গল্পটার নায়িকা ছিল অতসী… ভ্যান চালাত সুবলসখা। তার সঙ্গে অতসীর ঘনিষ্ঠতা… শেষে বাড়ির অমতে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়। মা-বাবা ক্ষুণ্ণ হয়, সুবল-রা অন্য জাত। অতসীদের তুলনায় ওদের বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো নয়।

এরমধ্যে অতসীর মা মারা যেতে বাড়ির একটা ছন্নছাড়া হাল হয়ে যায়। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রীহারা হয়ে বাবা বেশ ভেঙে পড়ে। অতসী তার স্বামীকে বারবার কাছে এসে থাকতে বলে। ওরা একদিন এসেও যায়। কিন্তু পরস্থিতি ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে। এক প্রত্যুষে ওদের খামারবাড়ি থেকে সাদা পোশাকে এক নারী মূর্তিকে ওরা বের হতে দেখে… তবে কি ওটা ওর মার অশরীরী আত্মা?

শেষ পর্যন্ত রহস্যের কিনারা হয়। আত্মা আর অশরীরী থাকে না, তার শরীরী রূপ ধরা পড়ে। সে অতসীর ছোটো মাসি… অল্প বয়সে বিধবা হয়ে পাশের গ্রামে বাপের বাড়িতে থাকত। সে ছুটে আসে কীসের টানে। সেও এক বাসনার শিকার। বাসনার এক বিসর্পিল নদী ওকে টানে।

যাক এটা শুধুমাত্র কাঠামোটা…।

রক্তমাংসের গল্পটা তো নেই। শুভায়ু কী করে শুধু মুখের কথায় বাসনার বিসর্পিল রূপটা বিশ্বাস্য করে তুলবে…!

স্টেশন থেকে শিউলিবাগান কলোনি সামান্যই রাস্তা। সেখানে শ্রাবণীদের একতলা ঘর— মাত্র দুটো কুঠরি। ছাদের সিঁড়ি, চিলেকোঠা। সুপ্রকাশ কম্পিউটার ট্রেনিং নিচ্ছে, রাতে বিকম পড়ে।

ওদের বাবা সরকারবাবু কথা শুরু করেন।

‘তাহলে শুভবাবু আমাকে চিনতে পারছেন তো… দেউল গ্রামে থাকতে মাত্র একবারই গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি… সে তো আটবছর আগে।’

শুভায়ু তাকিয়ে দেখে সরকারবাবুর দোহারা চেহারা সামনের দিকে কিছু পাকা চুল, কেমন যেন পোড়খাওয়া।

‘আরে দেখুন না শ্রাবণী ধরে নিয়ে এল। আর আমাকে নতুন জায়গা দেখার নেশায় কেমন যেন পেয়ে বসল।’

সরকারবাবু বলেন, ‘আরে মশাই এসে অন্যায় কিছু করেননি।’

‘অন্যায় আর কী, এসেছি এই বোনটির টানে। সত্যি শ্রাবণী মেয়েটি বড়োই ভালো। আর মেশোমশাই আমাকে আর ‘আপনি’ সম্বোধনে লজ্জা দেবেন না। আমি তো আর এখন দেউল গ্রামের প্রধান শিক্ষক পদে নেই… তাছাড়া আপনি বয়সে বড়োই হবেন।’

‘তাই হবে বাবা! শ্রাবণী মাঝেমধ্যে এখনও তোমার কথা বলে। ওই তো সবকিছু দেখাশোনা করে, ঘরের কাজ বাইরের কাজ সামলায়। ওরাই তো ভাই-বোনে ঠেলা গোঁজা দিয়ে চালাচ্ছে সংসারটাকে। নিজেরা পড়ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াচ্ছে। আমি তো যেটুকু ছাঁটাইয়ের আগে পেলাম সেটা— সেই সঙ্গে কিছু দেনা করে মাথা গোঁজার জায়গাটুকু করতে পেরেছি।’

সুবর্ণা মাসি মানে শ্রাবণীর মা’র প্রসঙ্গ উঠতে সবাই মুখে তালা এঁটে দিল। কেউ কোনও কথা বলে না।

একটা থমথমে গুমোট ভাব হঠাৎ যবনিকাপতনের মতো ঝুলে রইল…

শেষে শ্রাবণী নীরবতা ভঙ্গ করল। ‘দাদা খাওয়াদাওয়া হোক, তারপর রাতে ধীরেসুস্থে সব কথা বলব। না বললে আমাদের চলবে না। আর আপনিও ঠিক বুঝবেন না। এই বলে আশ্বস্ত করল শুভায়ুকে।

সুবর্ণা মাসির সঙ্গে শুভায়ু’র মা’র একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। খানিকটা লতায়-পাতায় গোছের। শুভায়ু সেটা সঠিক বুঝত না। থাক সে কথা।

রাতে শ্রাবণীর কথা শুরু হল।

‘দাদা! আপনাকে সবকথা খুলে বলতে আমার লজ্জা ছাড়াও— কেমন একটা তিক্ত বিস্বাদ ভাব এসে যাচ্ছে। কথা বলতে যাচ্ছি, না আকাশে থুতু ছুড়তে যাচ্ছি, সেটাই ভাববার বিষয়। মাকে নিয়ে কথা বলা বা মা’র কেচ্ছা আলোচনা করা সন্তানের পক্ষে কতখানি নির্লজ্জতার নজির তা নিশ্চয়ই উল্লেখের দরকার নেই। একজনের ভুলের মাশুল গুনছে গোটা সংসার…। সমস্ত সংসারটাতে যেন অলক্ষ্মীর ছায়া। বাবা এখন আমাদের অভিভাবক, আমাদের ভরসা স্থল। তাঁর মুখের দিকে তাকানো যায় না। কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। তবু ভালো শিউলিবাগান কলোনির লোকজন সব কিছু স্পষ্ট করে জানে না। কারণ ঘটনাটা এখানে ঘটেনি।’

একটু থেমে আবার বলতে থাকে শ্রাবণী, আমরা তখন ডানলপের দিকে ভাড়া ছিলাম। নতুন বাড়িতে শিফট করার পর মা’র সম্পর্কে সবরকম কৌতূহল মেটাতে তৎপর হলাম। মা’র একটা পুরোনো নেগেটিভ-কে কায়দা করে এনলার্জ করা হল— সেটাকেই বাঁধিয়ে ফুলের মালা দিয়ে দেয়ালে টাঙানো হল। বলা হল— সুদূর দেশের বাড়িতে মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন আর সেখানেই মারা যান। এখানকার লোক আমাদের সম্পর্কে তত উৎসাহী নয় যে বাঁকুড়ার দেউল গ্রামের খবর নিতে যাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হল কলকাতার শহরতলিতে ছাপোষা এক সরকারবাবুর স্ত্রী আদৌ মারা গেছেন কিনা, সে নিয়ে গবেষণা করতে কারও বয়ে গেছে। তাদের ভাববার জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে।’

শুভায়ু মাঝখানে শ্রাবণীকে থামিয়ে দেয়।

‘শ্রাবণী, আমার কাছে ব্যাপারটা ধোঁয়াশা হয়ে রইল। আচ্ছা বলো তো, সুবর্ণা মাসি কোথায় চলে গেলেন? সঙ্গে কে ছিলেন?’

শ্রাবণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছু বিরতির পর কথা বলতে থাকে।

‘শুভদাদা! কিছু মনে করবেন না… আমি এতখানি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি যে কথাসূত্রর ঠিকঠিক সঙ্গতি রাখতে পারছি না। তাই কোথায় এ কাহিনি শুরু করতে হবে তাই ভুলে বসে আছি। আমাদের দুঃখকষ্ট, মনের জ্বালাযন্ত্রণা আজ পর্যন্ত কাউকে স্পষ্টভাবে বলতেই পারলাম না। আসলে সেরকম পারিবারিক বন্ধুই পেলাম না – যার কাছে নিজেদের কথা বলে হালকা হতে পারি। আপনাকে টেনে এনেছি মনের কথা শোনাব বলে। এবার শুনুন –

মা’র বাপের বাড়ির অবস্থা যাইহোক, ওঁর মধ্যে একটা বিলাসী সুখস্বপ্নে বিভোর সত্তা ছিল। আমার জন্মের পর থেকেই নানানভাবে আঘাত পেতে থাকেন। বাবা সামান্য চাকরি করতেন প্রাইভেট ফিন্যান্স কোম্পানি-তে। তাও সেটা বড়ো প্রতিষ্ঠান ছিল না। মায়ের মতো সুন্দরী একটা মেয়ের এমন একটা দৈন্যপীড়িত সংসারে কেন যে বিয়ে হল – সেটাই বিরাট রহস্য। যাক ওসব প্রসঙ্গ। তবু মাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্য বাবার নিরন্তর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু মা’র কাছে, এই সংসার… ভাড়া বাড়ি… বাবার আর্থিক টানাটানিগুলো বড়োই ঘৃণা ও বিরক্তির বিষয় ছিল…।

‘আমরা কত কষ্ট করেছি পড়াশোনা করতে গিয়ে। অন্যের বাড়ি থেকে নোটবই চেয়ে এনেছি, রাত জেগে নোটকপি কিংবা ছুটোছুটি করে অথবা জেরক্স সংগ্রহ করে বহু কষ্ট স্বীকার করে লেখাপড়া করেছি। মা’র কাছে এসব মূল্যহীন ছিল! মা-কে বলতে শুনেছি, জানো বইপত্র কিনতে হয়, ওরকম চেয়েমেগে বিরাট কিছু হওয়ার স্বপ্ন দেখে লাভ নেই।

সে তো অনেক পয়সার দরকার— আমার উত্তর। মা ভ্রূকুটি করে হেসেছে – হ্যাঁ টাকাপয়সার দরকার বই-কি! আর বেশি দাম দিয়ে সেই বই কেনার মতো স্বচ্ছলতা বা সামর্থ্য আমাদের নেই। স্বচ্ছলতা আনতে যে যোগ্যতা দরকার তা তোমার বাবার নেই।

ছলেবলে কৌশলে যেভাবেই হোক বাবার আর্থিক দৈন্যকে ব্যঙ্গ করাই মার লক্ষ্য ছিল।

– কী বলছ তুমি! তুমি তো সবই জানো বাবার অবস্থা।

– জানি বই-কি। আর এও জানি তোমার বাবা নানা অজুহাত যাই দেখান, তিনি আর্থিক সাফল্যের পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলেই প্রতিপন্ন।

শ্রাবণী বড়োই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এ ক’টি কথা বলতে পারল।

আমার মা’র কথাবার্তা শুনলে মনে হতো, মার ভাগ্যে এক সচ্ছল সুন্দর গোছালো সংসার অপেক্ষা করছিল, আমার বাবা হঠাৎ তাঁর জীবনে এসে পড়ে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে।

আমি মাঝে মাঝে অনুমান করতে চেষ্টা করতাম – মায়ের সেই ঈপ্সিত পুরুষ কি সুরঞ্জন মামা? কে জানে!

তবে সুরঞ্জন সান্যালকে দু’একবার এ বাড়িতে আসতে দেখেছি। ছোটোবেলায় তাঁর দেওয়া মুঠোমুঠো টফি আমরা ভাইবোনে ভাগ করে খেয়েছি। শুনেছি মা’র মামার বাড়ির দেশে ওঁর বাড়ি ছিল। মানুষ হয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের কোথায় যেন! প্রথম যখন আমাদের বাড়ি আসেন তখন উনি বেকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পার হয়ে স্কুল-কলেজে চাকরির ধান্দায় ঘুরছেন। বিষ্ণুপুরের কাছে একটা কলেজে সাক্ষাৎকারে এসে হঠাৎই মা’র সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমার বাবা শিবতোষ সরকারকে বলেন, শিব জামাইবাবু, এদিকে একটা চাকরি পেলে দিব্যি থেকে যাব। সুবর্ণার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাবে…

চাকরি পাওয়ার পর ছুটিছাটায় দেউল গ্রামের বাড়িতে এসেছেন সুরঞ্জন মামা। দু’চারদিন বেশ হইচই করেছেন। আমাদের সঙ্গে হালকা হাসিমস্করা হুটোপাটি করেছেন, এসব বেশ মনে পড়ে। আমাকে খুবই আদর করতেন। মা-কে বলতেন সুবর্ণা! তোমার এই মেয়েটাকে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখিও, বেশ বুদ্ধিমতী হবে। ওর দৌড়ঝাঁপ দেখে মনে হয় স্পোর্টস-এ বেশ ভালো করবে। ওর কোন নামটা ফাইনাল করলে, শ্রাবণী?

শুনে মা’র মুখে হাসির ছ’টা। মা বলেই ফেলল, আর সব নাম তো চাপা পড়ে গেল। তোমার দেওয়া ওই নামটাই রীতিমতো চালু হয়ে গেল দেখছি। কার দেওয়া নাম দেখতে হবে তো?

মা’র মুখে সুরঞ্জন মামার নাম তখন সব সময় শোনা যেত, প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এমনিতর একটা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। বাঁকুড়া জেলার একটা সামান্য কলেজে চাকরি করছে। সেটাই মা’র আপশোশের কারণ। অবশ্য তখন সোনামুখি কলেজ ছোট্ট কলেজই ছিল…

দেউল গ্রামের দিনগুলি এমনিভাবেই পার হচ্ছিল। মাসে অন্তত একবার সুরঞ্জন মামা এসে যেতেন। জুলজি বোটানি-র লোক যে কবি-শিল্পী মনের হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।

একবার দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে শীতের সময় আমরা ‘পৌষলা’ করেছিলাম। তখন আমি সবে মাধ্যমিক পাশ করেছি। তখন সুরঞ্জন মামার ভরাট গলায় শুনেছি রবীন্দ্রসংগীত – ‘যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ… আসিতে তোমার দ্বারে…’

মা-ও ভালো গাইত, একটু চাপা গলায় গেয়েছিল—‘যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে…’

তখন ভালো বুঝতাম না। মনে হতো কেমন একটা কুয়াশা ঘেরা অন্ধকার, তারই মধ্য দিয়ে আমাদের সংসারটা চলেছে।

এইচএস পড়ার সময় থেকে আমার মনে হল— কোথায় যেন একটা অন্য স্রোত বইছে। চোরাস্রোত ফল্গুধারার মতো। সে ছুটে চলেছে হয়তো বা কোনও অজানা সর্বনাশা পথে। সুপ্রকাশ-এর চোখ ছেলেদের চোখ আর তরুণের চোখ। ওর তখন বয়স অল্প। ও ঠিক ধরতে পারেনি। ধোঁয়াটে হলেও আমি অনেকটা বুঝতাম। দেখতাম, সুরঞ্জন মামা এলে মা’র চোখে একটা খুশি চিকচিক করে উঠত।

ওদিকে বাবা, সুরঞ্জন মামা সম্পর্কে কোনও না কোনও মন্তব্য করলেই মা রেগে যেত।

একদিন বাবা বললেন, সে কি সুবর্ণা তুমি ওঁর সঙ্গে সোনামুখি যাবে?

– কেন তোমার আপত্তি আছে?

– না মানে সুরঞ্জনবাবু মেসে থাকেন তাই বলছিলাম।

মা ব্যঙ্গ হাসি হেসেছে, তুমি তো অমনি বলবে জানতাম। ওদের অধ্যক্ষ ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। আমি সেখানে থাকব। এখন সুরঞ্জনদা ওখানকার ভাইস প্রিন্সিপাল জানো তো!

বাবা চুপ করে যেতেন বাধ্য হয়ে। মা বলেছিল, দুটো দিন রান্নাবান্না শ্রাবণীই সামলে নিতে পারবে।

কলেজে সুরঞ্জন মামার নামডাক ছিল। ওঁর দু’চারটে বই ডিগ্রি কোর্স-এ চালু ছিল। এরপর বেশ কিছুদিন সুরঞ্জন মামা আর আসছিলেন না। দেউল গ্রামে যে ঢিঢি পড়ে গেছিল শিবতোষ সরকারের স্ত্রীকে কেন্দ্র করে, তা কিছুটা স্থিমিত হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে বাবাকে সঞ্চয়ন ফিন্যান্স বদলি করল হাওড়ার দিকে। বাবা সবকিছু গুটিয়ে ডানলপের দিকে চলে গেলেন। সেখানে নানান টানাটানির মধ্যে দিয়ে সুপ্রকাশ আর আমার পড়াশোনা চলতে থাকে।

শেষের ঘটনাটা ঘটল বছর দুই আগে। ইতিমধ্যে মা’র নামে চিঠিপত্র আসত, কিন্তু সুরঞ্জন মামা আর আসেননি। মাঝ্যেমধে মা’র মুখটা দেখতাম বেশ থমথমে। মাঝে মাঝে ভীষণ রেগে যেত বেশি প্রশ্ন করলে।

– চালাও তোমাদের সংসার, আমি আর পারছি না। শুধু নাই নাই রব। এত অভাব আর দেখতে পারছি না। আমারই কপাল দোষে জুটেছে ক’টা দুষ্টগ্রহ।

শুভদা। এরপর গল্প শেষ হয়ে আসছে। আমরা ঘটনায় যাচ্ছি। একদিন ভোরে বাবা উঠেছেন। অনেক খোঁজাখুজি করে মাকে কোথাও দেখা গেল না। আমি, ভাই অনেক খুঁজলাম। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বাবা একদিন সুপ্রকাশকে সোনামুখি পাঠালেন। পরের দিন সুপ্রকাশ খবর আনল, সুরঞ্জন সান্যাল প্রায় ছ’মাস আগে সোনামুখি ছেড়ে অসমের দিকে কোনও কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়েছেন।

এরপর থেকে আমরা তিনজন সমানে লড়াই করে যাচ্ছি। ভাঙা হাল ছেঁড়া পাল তবুও…’

শুভায়ু শ্রাবণীর পিঠে হাত দিয়ে বলে ‘সোজা হয়ে হাঁটবে— এতটুকু ভেঙে পড়বে না। ভয় কী? তোমরা তো কিছু অন্যায় করোনি। শুধু ফটোতে নয় বাস্তবে সুবর্ণা মাসি মৃত বই-কি! অন্তত তোমাদের কাছে। শক্ত হও, তোমার কাছ থেকেই তো সুপ্রকাশ জীবন সংগ্রামের ভাষা আয়ত্ব করবে।’

অনেক দেরিতে শুভায়ু কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় গড়াতে যায়। আর মনে মনে ভাবে ‘বাসনা বিসর্পিল নদী’র পাণ্ডুলিপিটা হারিয়েছে বটে কিন্তু গল্পটা তো হারিয়ে যায়নি।