আঠারো বছর বয়সের সময় যখন আমি কলকাতায় পালিয়ে যাই, তখন নন্দিনীর বয়স ছিল পনেরো। আজ তিন বছর পর আমি বাড়ি ফিরলাম। এখন আমার বয়স একুশ আর নন্দিনীর আঠারো। মা বললেন, দুজনের বিয়ের বয়স হয়ে গেছে এবার চারহাত এক করতে হবে।

ওই যে কথায় আছে না, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। কেউ জানে না কার ভাগ্য কার সঙ্গে লেখা হয়ে আছে। কিন্তু শুরুটা তো এমন ভাবে হয়নি, হয়েছিল এক প্রাণবন্ত ছন্দে। নন্দিনী যে কখনও অন্য কারও হয়ে যাবে সে কথা তো কোনওদিন ভেবেই দেখিনি।

নন্দিনীর সঙ্গে ছোটোবেলায় স্কুলে গেছি। পুতুল খেলেছি। পুতুলের বাবা মা সাজার সময় আমি বাবা হয়েছি ও মা হয়েছে। কখনও আবার বর-বউ খেলেছি। ওদের বাড়িতে গেলে নন্দিনীর মা আমাকে খুব আদর যত্ন করতেন। স্কুল ছুটি থাকলে দুপুরবেলা প্রায়ই ডেকে নিয়ে খাওয়াতেন এবং দস্তুর মতো দুজনকে পাশে বসিয়ে হাত দিয়ে ভাত মেখে খাইয়ে দিতেন। আবার আমাদের দুজনকে একসাথে দাঁড় করিয়ে আপনা-আপনি বলাবলি করতেন, আহা, বেশ মানিয়েছে দুটিকে।

তখন ক্লাস টু-তে পড়ি। অনেক ছোটো ছিলাম তাই হয়তো কথাটার মানে বুঝতে পারতাম না। শুধু এটুকু বুঝতাম আমাদের দুজনকে ওনারা খুব পছন্দ করতেন। নন্দিনীর প্রতি আমার একটু বেশিই দাবি ছিল অন্যান্য বন্ধুবান্ধব বা ওর আত্মীয়স্বজনের থেকে এবং সেই ধারণা ক্রমশই বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল আমার মনের মধ্যে। সেই অধিকারে আমি কখনও তাকে শাসন করতাম এবং সেও আমার সব শাসন মাথা পেতে নিত সহিষ্ণু ভাবে।

মাঝে মাঝে তাকে উপদ্রব করতাম, শাস্তি দিতাম কিন্তু কোনওদিন টুঁ-শব্দটি করেনি। নির্দ্বিধায় সব মাথা পেতে নিত। খুব সুন্দরী বলব না তবে বেশ ভালোই দেখতে ছিল। পাড়ার বখাটে ছেলেদের কাছে সে সৌন্দর্যের কোনও দাবি ছিল না। তবে আমি জানতাম আমার আদেশ পালন করার জন্যেই তার জন্ম এবং হয়তো সেই কারণে আমি অনেকটাই তাকে অবহেলা করতাম।

বাবাকে হারিয়েছি বছর দুই আগে। শুনেছি বাবা বলতেন, বাড়ুজ্জ্যে মশাই ওর হাত দেখে বলেছেন আমার রাজা একদিন সত্যি-সত্যিই দেশের রাজা হবে। বাবার ইচ্ছা আমি পড়াশোনা করে অনেক বড়ো হই। তাঁর মতো কলমপেশার চাকরি যেন না করি। ছোটোবেলায় আমি কিন্তু মনে মনে তা, কোনওদিন চাইতাম না। আমি চাইতাম সারাদিন ধরে শুধু খেলাধুলা করব। তাই জীবনে আমি হয়তো কোনও খেলাই বাদ দিইনি।

মার্বেলগুলি, ডাংগুলি, সিগারেট-এর প্যাকেট কেটে তাস, পিট্টু ছাড়াও মেয়েদের সঙ্গে গোল্লাছুট, আরও কত বলব। ফুটবল, ক্রিকেট তো একটা ইতিহাস। দুপুর রোদে ঘর থেকে পালিয়ে যেতাম ক্রিকেট ম্যাচ খেলার জন্যে। মা আবার আমাকে খোঁজ করে ঘরে এনে বেঁধে রাখতেন। কখনও মার সবে একটু তন্দ্রা এসেছে, সেই ফাঁকে বাঁধন খুলে, দরজার খিল খুলে আবার পালিয়ে গিয়েছি। পরে দাদাদের হাতে মার খেয়েছি কিন্তু খেলা থেকে কখনও পিছপা হইনি।

প্রতিদিন বিকালে স্কুল থেকে ফিরে এসে কোনওমতে নাকেমুখে গুঁজে সোজা অরবিন্দ স্কুলের মাঠে। আর বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। এদিকে মা ছাতা নিয়ে যখন আমাকে মাঠে খুঁজতে গেছে তখন আমি স্ট্রাইকার রোলে সররা খাচ্ছি।

যাইহোক ধীরে ধীরে খেলাধুলার জগৎ থেকে ইতি টানলাম। শৈশব থেকে কৈশোরে পা বাড়াতেই দেখলাম আমার বন্ধু রঞ্জন ডাক্তার হওয়ার বাসনায় তেড়েফুঁড়ে লেগেছে। হঠাৎ একদিন এও শুনলাম যে, সে কলকাতায় পালিয়ে গেছে। উঠেছে কোনও এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানে থেকে সে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সফল করবে।

আমার জীবনেও সেরকম অনেক উচ্চাশা ছিল। ওর মতো ডাক্তার না হতে পারি (যদিও মনে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার বাসনা ছিল) নিদেনপক্ষে একটা সরকারি চাকুরে অর্থাৎ সরকারি অফিসের বড়োবাবু হওয়ার জন্য মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম।

ছোটোবেলার কথা আবছা মনে পড়ে। বাবাকে দেখতাম হাওড়া ব্রিজের নির্মাণ পদ্ধতি কত সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতেন। তাছাড়া বাবার আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই উঁচু পোস্টের ইঞ্জিনিয়ার। বাড়িতে তাঁরা এলে বাবা তাঁদের অনেক সম্মান করতেন। সেদিন যেন বাড়িতে উৎসব আনন্দের ঢেউ উঠত। কত পদ যে-মাকে রান্না করতে হতো তার হিসাব নেই।

আমিও শিশুকাল থেকে সেই ইঞ্জিনিয়ার আত্মীয়দের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে সম্ভ্রমের আসন দিয়েছিলাম। যেন আমার ভারতবর্ষের পূজ্য দেবতা। তেত্রিশ কোটি দেবতার ছোটো ছোটো সংস্করণ। যেন বাবা বিশ্বকর্মার সন্তান, নাতি, পুতি এঁরা। বাবা বিশ্বকর্মা কী কী খেতে ভালোবাসতেন জানি না, তবে এদের খাতির আরও বেশি ছিল।

আমিও রঞ্জনের মতো একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম কলকাতায়। যাই হোক বালিগঞ্জে একটা চেনা লোক পেয়ে গেলাম। তার বাড়িতেই উঠলাম। ভদ্রলোকের নাম বীরেন দাস। তাঁর আবার তিন মেয়ে, বড়োজন ভালো গান গাইতে পারে অনেক মেডেলও পেয়েছে। সে আমার চেয়ে বছর দু-তিনেক বড়ো। আবার প্রেমও করে। ছেলে সাধারণ কারখানায় কাজ করে।

বীরেনবাবুর আপত্তি ওই ছেলের সঙ্গে বড়ো মেয়ের বিয়ে দিতে। সেই দুঃখে বড়ো মেয়ে কন্টিনিউয়াস সাতদিন অনশনে। বীরেনবাবু অনেক কষ্টে বিয়েতে রাজি হলেন এবং তারপর বড়ো মেয়ে অনশন ভঙ্গ হল। মেজটার বিয়ে হবে হবে করছে। ছেলে আর্মিতে চাকরি করে। ছোটোটা স্কুলে পড়ে। আমার উপর দায়িত্ব পড়ল ছোটোটাকে পড়ানোর।

মাথায় গোবর আছে বললেও বেশি বলা হবে। আমি পড়াব কী, সে উলটে আমায় পড়িয়ে দেয়। জানি না ওনারা কী ভেবেছিলেন বা আমার ছাত্রীর মনে কী মনোভাব ছিল। তবে ওদের পাড়ায় কানাঘুষো চলত আমি ওই বাড়ির ছোটো জামাই। যাই হোক মা কেঁদেকেটে যখন খবর পেলেন যে, আমি কোথায় আছি তখন দাদাদের হাত দিয়ে পড়াশোনার জন্য কিছু কিছু দক্ষিণা পাঠাতে লাগলেন।

পড়াশোনাও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। আর টিউশানির পয়সা আমি নিতাম না, ওটা বীরেনবাবুর কাছে জমা থাকত। ওনার রেফারেন্সে গ্রাজুয়েশনের পরে ম্যানেজমেন্ট পড়তে গেলাম। কারণ উনি বলেছিলেন সাধারণ গ্রাজুয়েট হয়ে কিচ্ছু হবে না। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই শুধু বাড়বে। খরচা ম্যানেজ করেছিলাম ওই জমা টিউশানির পয়সা আর ওনার সামান্য কিছু সাহায্য দিয়ে। বীরেনবাবুকে কোনওদিন ভুলব না!

মাঝে মাঝে কলকাতার মিছিল-মিটিং-এ যোগ দিতাম। সেই সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভযংকর ছিল। দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা অবিলম্বে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সেই দুঃসাধ্য কাজটা কীভাবে করব, লোকে উপদেশ দিত কিন্তু দৃষ্টান্ত কেউ দেখাত না।

সেই শহরে তখন নীলুদা, রূপকদার পাল্লায় পড়ে দেশের কাজে লেগে পড়লাম। বদমাস ছিলাম ঠিকই, তবে সেই কাজে উৎসাহের কোনও ঘাটতি ছিল না। আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে হতে পারি, কলকাতার ওই ইঁচড়ে-পাকা ছেলেদের মতো সব জিনিস নিয়ে পরিহাস করতে শিখিনি। সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল।

আমাদের সভায় নেতা-নেত্রীরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার বই হাতে নিয়ে না-খেয়ে দুপুর-রৌদ্রে টো-টো করে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতাম। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে লিফলেট-পত্রিকা বিলি করতাম। সভার জন্য চেয়ার-বেঞ্চি সাজাতাম। আমাদের নেতার নামে কেউ একটা খারাপ মন্তব্য করলে মারামারি পর্যন্ত করতে এগিয়ে যেতাম। শহরের ছেলেরা এসব দেখে আমাদের নিয়ে মজা করত।

আসলে পার্টির লোকেরা যে আমার ব্রেন ওয়াশ করে রেখেছে। দেশের এখন দুরবস্থা, তাই দেশের জন্য লড়তে হবে। মনে মনে আমি প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম, আজীবন বিয়ে না করে দেশের জন্য লড়ে যাব। মাকেও তাই বললাম, পড়াশোনা শেষ না করে আমি বিয়ে করব না।

এসব ভাবনা যখন চলছিল, তার ঠিক ছমাস পরেই খবর পেলাম, এলআইসি-তে কর্মরত অবিনাশবাবুর সাথে নন্দিনীর বিয়ে হয়ে গেছে। রাজনৈতিক ডামাডোলে অসহায় ভারতের চাঁদা-আদায়ের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, নন্দিনীর বিয়ের খবর তখন অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল। পরে শুনেছিলাম দুজনের বয়সের অনেকটাই পার্থক্য, বছর পনেরো তো হবেই।

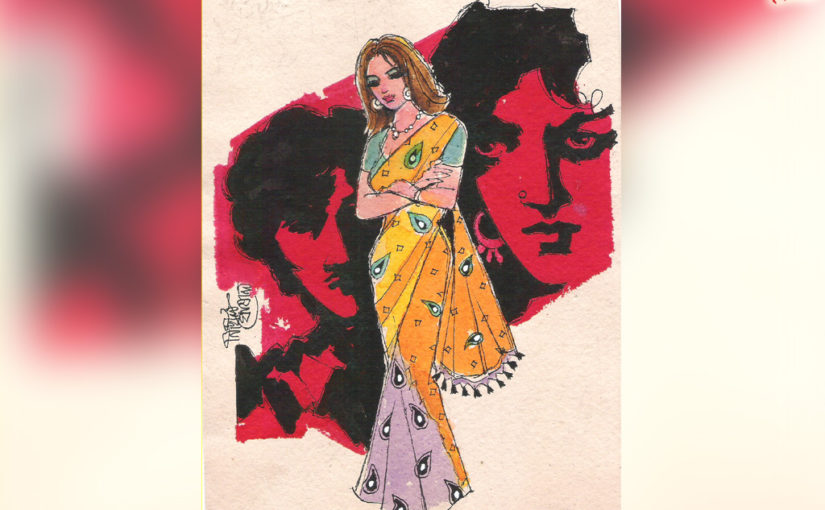

বন্ধুরা বলেছিল বিয়ের দিন নন্দিনী নাকি খুব কান্নাকাটি করেছিল। বারবার বলছিল রাজা আমাকে ভীষণ ঠকাল। সেই ছোটোবেলা থেকে ওকে আমি ভালোবাসি। সে কথা শুনে আমার চোখের কোণাটা একটু ভিজেছিল ঠিকই আর ঠিক সেই সময়ে রবিঠাকুরের কবিতাটা কোথা থেকে যেন উড়ে এসে আমার দিকে বুকের মধ্যে তার তির নিক্ষেপ করে বলতে চাইল, যে আছে অপেক্ষা করে তার পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর।

ম্যানেজমেন্ট পড়া সবে শুরু করেছি এমন সময় দাদা বিয়ে করে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। সংসারে আমি আর মা। কলেজ থেকে ফিরে রাত্রে দুটো টিউশানি ধরলাম। এর ফাঁকে চাকরির সন্ধানও চলতে লাগল। ম্যানেজমেন্ট পড়ার পাঠ অনেক লড়াই ও কষ্টে শেষ হল। রেজাল্ট ভালোই করলাম। অনেক ইন্টারভিউ দেওয়ার পর একটা বিদেশি কোম্পানিতে ট্রেনিং অফিসার-এর কাজ পেলাম। মনে মনে ভাবলাম মাঠে-ঘাটে পার্টির জন্য লেকচার দেওয়াটা এখন বেশ কাজে লাগবে। কাজও যেমন শেখাতে পারব, উপদেশ আর উৎসাহ দিয়ে এক একটা ছাত্রকে আগামী ভারতবর্ষের সৈনিক করে গড়ে তুলতে পারব।

ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল। দেখলাম আগামী ভারতবর্ষের চেয়ে প্রোজেক্ট-এর কাজের ধারণা ও প্রোগ্রেস নিয়ে তাদের তাড়া বেশি। প্রোজেক্ট-এর সিলেবাসের বাইরে কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে ম্যানেজারবাবু রাগ করেন। ধীরে ধীরে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হতে লাগল।

আমাদের বেশির ভাগ লোকেদেরই বোকা বুদ্ধি বেশি, আর কাজের বুদ্ধি কম। তাছাড়া বেশির ভাগই প্রতিভাহীন। ঘরে বসে নানান কল্পনা করতেই ব্যস্ত। কার্যক্ষেত্রে নেমে ঘাড়ে লাঙল নিয়ে পশ্চাত্দেশে ল্যাজমলা খেয়ে নতশিরে সহিষ্ণু ভাবে প্রত্যেকদিন মাটি-ভাঙার কাজ করে, সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খেতে পারলেই সন্তুষ্ট থাকে। লম্ফেঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।

যাই হোক প্রোজেক্ট শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ট্রান্সফার হয়ে গেলাম ভুবনেশ্বর। যে-গ্রামের মধ্যে আমাদের প্রোজেক্ট শুরু হবে তার প্রায় কাছাকাছিই সমুদ্র। ওখানেই একটা গ্রামে মেস ভাড়া করে থাকলাম। চারিদিকে সুপুরি, নারকেল এবং মাদারের গাছ। মেস-বাড়িটার প্রায় গায়ে দুটো প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে ছায়া দান করছে।

অনেকদিন ধরে একটা কথা বলব বলব করে আর বলা হয়ে ওঠেনি। আসলে আমি নিজেই সেই কথাটাকে বেশি প্রাধান্য দিতে রাজি ছিলাম না। সেই যে অবিনাশবাবু, এলআইসি-তে চাকরি করেন, যার সঙ্গে আমার ছোটোবেলার বান্ধবী নন্দিনীর বিয়ে হয়েছিল তিনিও এই সুদূরে ভুবনেশ্বরে আমাদের পাশের বাড়িতে ভাড়া থাকেন।

অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হল, আলাপ হল। আসলে আমরা দুই বাঙালি কলকাতা থেকে এসেছি। আশেপাশের বাড়িতে উড়িষ্যাবাসীরাই বেশি থাকেন। ভাষার অজ্ঞানতায় তাই কথা বলতে একটু অসুবিধা হয়। নন্দিনীর সাথে ছোটোবেলায় আমার যে জানাশোনা ছিল সেটা অবিনাশবাবু জানতেন কি না জানি না, তবে আমিও নতুন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলা উচিত হবে বলে মনে করলাম না। এবং নন্দিনী যে কোনওদিন আমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল, সে কথাগুলোও আমি ভাবতে চাইছিলাম না। যাই হোক উনি সস্ত্রীক এখানে আছেন আমাকে বললেন, নিমন্ত্রণও জানালেন ওনার বাড়িতে যাওয়ার জন্য।

এক রবিবার প্রোজেক্টে না গিয়ে অবিনাশবাবুর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। অনেকরকম বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হল। আলোচনার ইতি টানা হল বর্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা প্রসঙ্গে। তিনি যে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ম্রিয়মান সেটা কিন্তু নয়। কিন্তু বিষয়টা এমন যে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এ সম্বন্ধে ঘন্টাখানেক অনর্গল শখের দুঃখ করা যেতেই পারে।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে শুনতে পাই পাশের ঘরে অত্যন্ত হালকা বাসন পড়ার আওয়াজ, দরজা খোলা-বন্ধের শব্দ, আর হাওয়াই চটির খসখস। বুঝতে দেরি হল না, জানলার ফাঁক দিয়ে কোনও কৌতূহলী চোখ আমার দিকে ইশারা করছে।

সেই মুহুর্তে চোখে চোখ পড়তেই আমার মনে পড়ে গেল সেই সরলতা, সেই নিবেদিত প্রাণ এবং শৈশবের প্রেমের ঢলঢল দুটো বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। হঠাৎ আমার হৃদপিণ্ডটাকে কে যেন তার ডান হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল আর অব্যক্ত বেদনায় বুকের ভিতরটা টন টন করে উঠল।

সেই বুকের ব্যথা সঙ্গে নিয়ে অবশেষে মেসে ফিরলাম। রাত্রে যখন লিখতে বসি কিংবা কোনও ম্যাগাজিন পড়তে বসি সেই চিন চিন ব্যথাটা শরীরটাকে কেমন যেন অবসন্ন করে রাখে। মনের মধ্যে একটা ভারী বোঝার সঙ্গে শিরা-উপশিরার রক্তগুলো দ্রুতলয়ে ছুটতে থাকে। গভীর রাতে একটু স্থির হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম এমনটা কেন হল? বিবেক যেন জিজ্ঞেস করল, তোমার নন্দিনী কোথায় গেল?

বিবেকের প্রশ্নে আমার মনের ভেতর থেকে উত্তর এল, কই তাকে তো আমি ভালোবাসিনি। কবেই তো তাকে মন থেকে মুছে দিয়েছি। সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে কেন? বিবেক আবার প্রত্যুত্তরে বলল, নন্দিনীকে তুমি ইচ্ছা করলেই পেতে পারতে। আজ শত চেষ্টা করলেও, মাথা খুঁড়ে মরলেও তাকে আর দেখতে পাবে না।

সেই ছোটোবেলার নন্দিনী যতই তোমার চারপাশে ঘুরে বেড়াক, আজ হয়তো তুমি দূর থেকে তার পায়ের নুপূরের ধ্বনি শুনতে পাবে, দূর থেকে তার শরীর থেকে মিষ্টি সুগন্ধ অনুভব করতে পারবে কিন্তু মাঝখানে চিনের প্রাচীরের মতো একটা দেয়াল থাকবে বরাবর।

মনের অব্যক্ত বেদনাকে চেপে রেখে বিবেককে উত্তর দিলাম, তা থাক না, নন্দিনী আমার কে? প্রত্যুত্তরে বিবেক বলল, নন্দিনী আজ হয়তো তোমার কেউ নয়, কিন্তু এই নন্দিনী তোমার মনের অনেক কিছু হতে পারত।

কথাটা হয়তো সে সত্যি বলেছে। নন্দিনী আমার জীবনে, মননে অনেক কিছুই হতে পারত। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী, আমার সমস্ত জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার ছিল সে। আজ অনেক দূরে, কত আপন ছিল, আজ পর হয়ে গেছে, আজ তাকে দেখার অবকাশ নেই। একটু দেখার চেষ্টা করলে লোকে পরকীয়ার বদনাম দেবে। সেটা হয়তো নন্দিনীর শান্তির জীবনে অশান্তি ডেকে আনবে। আর আমিও সেটা চাই না। তার সঙ্গে কথা বলা তো দূর অস্ত, তাকে নিয়ে চিন্তা করাও পাপ। আর ওই ভদ্রলোক, কোথা থেকে যে উড়ে এসে জুড়ে বসল, শুধু কটা মন্ত্র উচ্চারণ করে নন্দিনীকে আমার কাছ থেকে চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে গেল।

তবু স্বামীর সুখের সংসারে যে-নন্দিনী বিরাজ করছিল সে যে ওই মানুষটার চেয়ে বেশি করে আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন থেকে উড়িয়ে দিতে পারছিলাম না। জানি এরকম চিন্তা করা নিতান্ত অন্যায় এবং সেটা আমি স্বীকার করি। তবে নিজের মনের কাছে সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। তারপর থেকে আর কোনও কাজে মনঃসংযোগ করতে পারছিলাম না। লাঞ্চের পরে যখন সুপারভাইজাররা ট্রেনিং-এর ক্লাসে বসে সোরগোল করতে থাকত, বাইরে প্রখর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করত, গরম বাতাস নিমগাছের ফুলের গন্ধ বহন করে আনত, তখন ইচ্ছা করত… জানি না কী ইচ্ছা করত! এই পর্যন্ত বলতে পারি, ভারতবর্ষের শিল্পের এই সমস্ত ভাবী অফিসারদের প্রযুক্তিগত উপদেশ দিয়ে এই ইট-কাঠ-বালির জীবনযাপন করতে ইচ্ছা করত না।

অফিসের ছুটি হয়ে গেলে আমার ছোট্ট ওই মেসবাড়িতে একলা থাকতে মন টিকত না, অথচ কোনও অফিসের স্টাফ দেখা করতে এলেও অসহ্য লাগত। রাত্রে যখন পাশের একটা পুকুর ধার দিয়ে হাঁটতাম, তখন সুপারি-নারকেলের হেলেদুলে ওঠা অর্থহীন মর্মরধ্বনি শুনতে শুনতে ভাবতাম, মানুষ জাতটা মাকড়সার জালের মতো ভুলগুলিকে বুনতে থাকে। আবার ঘুরে ঘুরে ফিরে এসে কবে যে তাকে শোধরাবে সে নিজেই জানে না। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে মনে পড়ে না, তার পরে প্রয়োজনে মনের বাসনা চরিতার্থ করতে টেনশন নিয়ে মরে।

অবচেতন মনে বিবেকের খোঁচা মারা ভাষণ শুনতে পাই, তুমি নন্দিনীর স্বামী হয়ে বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেশ সুখে থাকতে পারতে, আর তুমি কিনা প্রথমে হতে গেলে দেশপ্রেমী এবং শেষে ইট-বালি-চুন-সুরকি কোম্পানির ট্রেনিং অফিসার। আর, অবিনাশবাবু একজন অফিসার, আর তার কি বিশেষ করে নন্দিনীর স্বামী হবার কোনও জরুরি আবশ্যকতা ছিল? বিয়ের আগে পর্যন্ত তার কাছে নন্দিনীও যেমন, রানী লক্ষ্মীবাঈও তেমন। সে কিনা কিছু না ভেবে না চিন্তা করে বিয়ে করে বসলেন আর সরকারি কর্মচারী হয়ে হাজার হাজার টাকা কামিয়ে যাচ্ছেন। যেদিন তরকারিতে বেশি নুন পড়ে যায় সেদিন তিনি নন্দিনীকে গালিগালাজ করেন, আর যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন নন্দিনীর জন্য উপহার কিনে আনেন। গোলগাল শরীর, সু্ট-টাই পরেন, মনের মধ্যে কোনও টেনশন নেই। যাকে পুকুরের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আকাশের তারা গুনতে গুনতে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে অবসর সময় কাটাতে হয় না।

যাই হোক, ভদ্রলোক অফিসের কাজে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় গেছেন। অবশ্য যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেছেন। আমি হাঁটছি আর ভাবছি, এই মেসবাড়িতে আজ আমি যেরকম একা আছি নন্দিনীও সেরকম বোধহয় তার ঘরে একাই আছে।

মনে পড়ে, সেদিনটা ছিল মঙ্গলবার। সকাল থেকেই আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে আছে। সকাল আটটা থেকেই টুপটুপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টিভির খবরে বলছে ভযংকর এক ঘুর্ণিঝড় ফণী, উড়িষ্যার উপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে। আকাশের ভাবগতিক দেখে আশেপাশের সব স্কুল ছুটি ঘোষণা করে দিয়েছে। প্রোজেক্টের কাজও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। খণ্ড খণ্ড কালো কালো মেঘগুলো যেন আকাশের বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিকালের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হল। যত রাত বাড়ছে বৃষ্টি আর ঝড়ের বেগ ভযংকর ভাবে বাড়তে লাগল। প্রথমে পূর্ব দিক থেকে বাতাস বইছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বইতে লাগল।

ওই দুর্যোগের রাতে ঘুমোবার চেষ্টা করা বৃথা। মনে পড়ল, এই দুর্যোগে নন্দিনীও ঘরে একলা আছে। আমাদের মেসবাড়ি তাদের একতলা ঘরের থেকে অনেক মজবুত। কতবার মনে করলাম, তাকে মেসবাড়িতে বসিয়ে রেখে আমি না হয় পুকুর পাড়ে গ্রামের কোনও চালাঘরের নীচে দাঁড়িয়ে বিধ্বংসী ঝড়ের রূপ উপভোগ করব। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করে উঠতে পারলাম না। অনেকটা মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আটকে গেলাম।

রাত যখন একটা-দেড়টা হবে হঠাৎ আরও প্রবল বেগে ঝড়ের সোঁ সোঁ ডাক শোনা গেল। সমুদ্র যেন উথাল পাতাল হয়ে ছুটে আসছে। ঘর থেকে ছাতা হাতে বাইরে বেরোলাম। দেখি একটা রক্তকরবী গাছ ঝড়ের দাপটে একদম শিকড় থেকে উপড়ে পড়েছে। আমার খুব পছন্দের ফুল। মনে পড়ে কতদিন নন্দিনী তার ওড়নায় বেঁধে আমার জন্য নিয়ে এসেছে। সে কথা মনে পড়তেই কটা ফুল কুড়িয়ে নিলাম। নন্দিনীর বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। পথে যে-পুকুরের পাড়, সে পর্যন্ত যেতে না যেতেই দেখি হাঁটুজল হয়ে গেছে। পুকুরের পাড়ের উপর যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দ্বিতীয় আর একটা জলের স্রোত এসে আছড়ে পড়ল।

পুকুর পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উঁচু। পাড়ের উপর আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম, বিপরীত দিক থেকে আরেকজন লোকও উঠে দাঁড়াল। লোকটা যে কে সেটা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার সমস্ত শরীর অনুভব করতে পারল। এবং সেও যে আমাকে চিনতে পারল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু একটা কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম রাজা, তুমিও এখানে?

সমস্ত জলমগ্ন হয়ে গেছে কেবল হাত-পাঁচ-ছয় দূরত্বে দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী এসে দাঁড়ালাম। তখন প্রলয় চলছে, আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ যেন নিভে গেছে। তখন একটা কথা বললেও বলতে পারতাম। হাতে ধরা সিক্ত রক্তকরবী ওর পায়ের কাছে পড়ে গেল কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেউ কাউকেও একটা কুশল প্রশ্নও করল না। শুধু দুজনে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে মনে রবিঠাকুরের গান গেয়ে উঠলাম, আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।

আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছেড়ে নন্দিনী আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ এই বিপদের দিনে আমি ছাড়া নন্দিনীর পাশে কেউ নেই। সেই কবে শৈশবে, কোন এক জন্মান্তর, কোন এক পুরোনো রহস্য অন্ধকার থেকে ভেসে, এই সূর্য্য আর চন্দ্রের আলোকে আলোকিত হয়ে এই পৃথিবীর কোলে আমারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল; আর, আজ বহুদিন পরে সেই আলোকিত পৃথিবী ছেড়ে এই ভযংকর জনশূন্য প্রলয় অন্ধকারের মধ্যে নন্দিনী একাকিনী আমারই পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে। জন্মের পরে সেই ফুলের কলিকে যেমন বিধাতা আমার হাতে সমর্পণ করেছিল, আজও প্রকৃতির তাণ্ডবে জীবনমৃত্যুর মাঝখানে সেই বিকশিত পুষ্পকে আমারই কাছে এনে দাঁড় করিয়েছে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে আর একটা ঢেউ আসলেই পৃথিবীর এই সীমানা থেকে বিচ্ছেদের শেষ বৃন্তটুকু ছিঁড়ে, আবার আমরা দুজনে এক হয়ে যেতে পারি।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সে ঢেউ যেন আর না আসে। স্বামী সংসার নিয়ে নন্দিনী যেন বাকি জীবন সুখে থাকে। ওই রাতে ফণীর তাণ্ডবে হয়তো অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তবু এই মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে নন্দিনীকে ফিরে পেয়ে এক অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পেয়েছি।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। ঝড় থামল, জলও নেমে গেল। নন্দিনী কোনও কথা না বলে বাড়ির পথে পা বাড়াল। তার পায়ের সামনে পড়ে থাকা রক্তকরবী ফুলগুলো কি বলল জানি না, তবে আমিও কোনও কথা না বলে মেসবাড়ির দিকে রওনা হলাম। কোনওদিন কবিতা লিখিনি, কিন্তু আজ বিবেকের দংশন খেয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে কয়েকটা লাইন লিখে ফেললাম,

আজ এই প্রলয়ে দিনে,

মেঘে মেঘে গুরু গর্জনে

ধেয়ে আসে ঘুর্ণিঝড় ফণী,

তুমি এসে দাঁড়ালে নন্দিনী।

নূপুর ছিল না ওই পায়,

এভাবে কেউ অভিসারে যায়?

পায়ে পায়ে বাজে না কিঙ্কিণী,

কেন এসে দাঁড়ালে নন্দিনী?

এলে যদি কেন গেলে একা?

আর কি হবে না তবে দেখা?

শৈশবের কৈশোরের রানি

সব ভুলে গেলে নন্দিনী?

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। মেসে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, আমি একজন সাচ্চা দেশপ্রেমীও হতে পারলাম না, ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারলাম না, আমি সামান্য এক ইট-বালি-চুন-সুরকি কোম্পানির ট্রেনিং অফিসার। সাধারণ মেস বাড়িতে থাকি। শুধু ক্ষণিকের অবকাশে এক প্রলয়রাত্রির উদয় হয়েছিল আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে। সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে, একমাত্র সেই প্রলয়রাত্রিতে আমার তুচ্ছ জীবনে নন্দিনীকে ফিরে পাওয়াই আমার জীবনের চরম সার্থকতা।