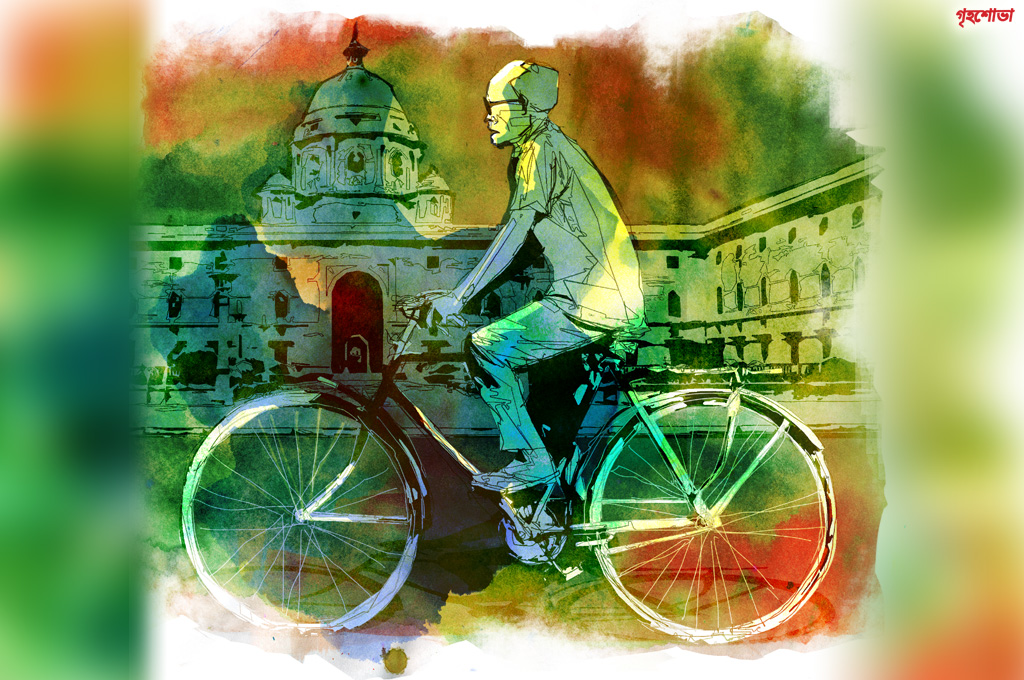

‘আমি সাইকেলে চেপে রাষ্ট্রপতির কাছে যাব, বুঝলে।’

উদয়কাকার মুখোমুখি সোফায় বসে আছি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কিনা বুঝতে পারছি না। চোখে কড়া পাওয়ারের চশমা। তার পুরু কাচে মণিদুটো ভেসে রয়েছে। শার্টের নীচে ধুতি জড়িয়েছেন লুঙ্গির মতো করে। এক পা মেঝেয়, অন্য পা তার ওপরে পেঁচিয়ে রেখেছেন। ফোকলা মুখের দু’পাশে গাল বসে গিয়েছে। সেই গালে কয়েক দিনের সাদা কুচো দাড়ি।

আমার চোখ চলে গেল তার কাঁধ পেরিয়ে দরজার দিকে। সেখানে সাগ্নিক এসে দাঁড়িয়েছে। কাকা আমার দিকে ফিরে বসে আছেন বলে ছেলেকে দেখতে পেলেন না। সাগ্নিকও কথাটা শুনেছে। কেন-না আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে হাসল। ভাবখানা এমন– শুনলেন তো বাবার কথা!

আমি বললাম, ‘বয়স কত হল আপনার? সত্তর তো পেরিয়ে গেছেন। এখনও সাইকেল চালাতে পারেন আপনি?’

‘সেভেন্টি সিক্স। এখনও পারি তো। কিন্তু ওরা চালাতে দেয় না।’

বুঝলাম ওরা বলতে বাড়ির লোক। বলতেই হল, ‘সে আপনার কথা চিন্তা করে বলেই বলে, বারণ করে। এই বয়সে আর সাইকেল না-ই বা চালালেন। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা।’

উদয়কাকা বললেন, ‘হ্যাঁ, রোজই তো কত লোক মারা যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টে। খবরের কাগজে পড়ি। আমারও তো কতকাল বেঁচে থাকা হয়ে গেল। এখন থাকলেই বা কী, গেলেই বা কী। কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়াটা খুব দরকার।’

‘কী দরকার আমাদের বলা যাবে কি?’ বলতে বলতে সাগ্নিক এবার ঘরে ঢুকে এল।

উদয়কাকা ঘাড় ঘুরিয়েছিলেন। ছেলে এসে সোফার পাশের চেয়ারে বসল। তিনি বললেন, ‘বলে তোদের বোঝানো যাবে না।’

‘কেন? যাবে না কেন? আমরা কি মূর্খ?’

ছেলে ও বউমাকে নিয়ে উদয়কাকার কাছ থেকে বেশ কিছু কথা আমি আগেই শুনেছি। প্রশংসার কথা নয় সেসব। গোলমাল আঁচ করে তাড়াতাড়ি বললাম, ‘আপনার চোখের অবস্থা তো ভালো নয়। সাইকেল চালাবেন কী করে?’

এবার বুঝলাম কাকার চোখের মণিদুটো ছেলের দিক থেকে আমার দিকে ঘুরল। ‘হ্যাঁ, দুটো চোখেই গ্লুকোমা। দুটোতেই অপারেশন হয়েছে। কিছু তো হল না। ওষুধ দিয়ে দিয়ে ঠিক রাখতে হয়। তবে সাইকেল তো চালাব দিনেরবেলায়। রাতে তো চালাব না।’

‘চোখ সারিয়ে নিন না। তারপর না হয় দেখা যাবে।’

‘নাঃ, আর কত দিন বসে থাকব? আর সময় পাব কিনা তা তো জানি না।’

আমি হেসে ফেললাম। ‘তা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবেন, সাইকেলেই যেতে হবে কেন? ট্রেনে যাবেন। রাজধানীতে উঠে সোজা রাজধানী।’

মাথা নাড়তে থাকলেন উদয়কাকা। ‘না, তা হবে না। আমি যা বলতে চাই, সাইকেলে গেলে তার গুরুত্বটা বোঝানো যাবে। কথাগুলো বলা দরকার। তুমি আমায় উৎসাহ দাও অত্রি। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে।’

এ তো আচ্ছা লোক। আমাকেও জড়িয়ে নিচ্ছে। এ কি কোনও সাইকেল চালানোর কম্পিটিশন যে উৎসাহ দেব!

আমার এখন পঁয়তাল্লিশ। উদয়কাকার ছেলে আমার চেয়ে দু-তিন বছরের ছোটোই হবে। বছর পঁচিশ-তিরিশ কি তারও আগে দেখতাম পাড়ার মাঠে একজন সাইকেল নিয়ে এসেছে। ক্লাবের সঙ্গে কথা বলে সে একটা ব্যানার টাঙিয়ে দিত। সেখানে লেখা থাকত– কাহারও কোনওরূপ সাহায্য না লইয়া বাহাত্তর ঘণ্টা অবিরাম সাইকিলিং। দিনরাত সেই লোক সাইকেল চালিয়ে যেত। তার বুকে-পিঠে সেফটিপিন দিয়ে সাঁটা থাকত কয়েকখানা সার্টিফিকেট। আর সেসবের ফাঁকে ফাঁকে দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোট। সে সাইকেলেই খেত, তার ওপর বসেই নীচে থেকে কায়দা করে বালতি তুলে মাথায় জল ঢেলে স্নান সারত। পেচ্ছাপ করার সময় মাঠের ধারে কাপড় ঘেরা একটা জায়গায় চলে যেত। সাইকেলে বসেই ঘুমোত কিনা জানি না। কারণ সেটা দেখার জন্য অনেক রাত অবধি অপেক্ষা করে আমরা বন্ধুবান্ধবরা বাড়ি চলে আসতে বাধ্য হতাম। শুধু পাড়ায় নয়। বেপাড়ার মাঠে কিংবা রাস্তার ধারেও এ জিনিস দেখেছি। একবার সাইকেল না চালানোও দেখেছিলাম। মানে একজন সাইকেল নিয়ে একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল সারাক্ষণ। মাঝে মাঝে সামান্য প্যাডেল করত। বোধহয় তার মেয়াদ কম ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা হবে। সবই তখন বিস্ময়। আমরা গিয়ে দাঁড়ানোয় ওরা নিশ্চয়ই উৎসাহ পেত। কিন্তু ছিয়াত্তর বছরের এক বুড়ো মানুষকে সাইকেল চালিয়ে দিল্লি যাওয়ার ব্যাপারে এই রবিবারের সকালবেলায় আমি কী বলব! উঠে পড়লাম।

উদয়ভানু পালের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছিল বছর তিনেক আগে এলাহাবাদের কুম্ভমেলায়। আমি থাকি বেহালা থানার পিছনে বারিকপাড়ায়। আর উনি ঠাকুরপুকুরের কাছে গৌরনগরে। যদিও দেখা হল কুম্ভে। এরকম তো হয়। বেহালার কত লোক হয়তো ওই কুম্ভেই গিয়েছিল। কারও সঙ্গে কারও দেখা হয়নি।

বাবা-মাকে নিয়ে যাব। মেয়ের পরীক্ষা বলে বউয়েরও যাওয়ার উপায় ছিল না। যাব কিন্তু কোথাও থাকার জায়গা পাচ্ছি না। এক সাংবাদিক বন্ধুকে ধরলাম। সে এক আশ্রমের কথা বলে হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল। সেখানে ওই উদয়ভানু পালের নাম লেখা। বন্ধু বলল, ‘আমি আশ্রমে কথা বলে নিয়েছি। তোরা এর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।’

ব্যবস্থা হয়েছিল। আমি আর বাবা এক তাঁবুতে। মা মেয়েদের জায়গায়। উদয়কাকা বাবার চেয়ে দু’বছরের ছোটো। দেখলাম দু’দিনেই দুজনের বেশ জমে গিয়েছে। আমার সঙ্গেও গল্প করতেন। রান্নার ঠাকুর থেকে বাজার করার লোক অবধি সকলকে ডেকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন দেখলাম কয়লা কিনতে যাচ্ছেন। আর একদিন দেখলাম টেম্পোরারি পায়খানার দরজা খুলে গিয়েছে বলে নিজে হাতে সারাচ্ছেন। খাওয়ার সময় মাটিতে পাত পড়ত। তার আগেই উদয়কাকা এসে আমাদের বলে যেতেন। বিকেলের চা আর বিস্কুট নিয়ে আসতেন নিজের হাতে করে। তখনও দেখেছি সময় সময় চোখের ড্রপ নিতে। পরে জেনে অবাক হলাম উনি ওই আশ্রমের কেউ নন। এক মাস জমাদার আর অন্য কাজের লোকদের কাজকম্ম দেখাশোনার জন্য এসেছেন। ফ্রি সার্ভিস। নিজে নিজে তো আসতে পারতেন না তাই আশ্রমের মারফত হয়ে আসা। হেলথে চাকরি করতেন। জিবি রায়-তে ছিলেন, আরজি কর-এও।

তখনই জানতে চেয়েছিলাম, ‘এসব করতে কুম্ভে এলেন আপনি!’

উনি বললেন, ‘কেন, কী হয়েছে। সবাই তীর্থ করতে আসে, আমি কাজ করতে এসেছি। ভালো লাগলে এই আশ্রমেরই দীক্ষিত হয়ে যাব। যেখানে খুশি যাওয়া যাবে। রিটায়ারের পর থেকে তো আমি বেকার।’

ফিরে আসার পর উদয়কাকার যাতায়াত শুরু হয়েছিল আমাদের বাড়ি। একলাই আসতেন বেশিরভাগ। বারদুয়েক কাকি এসেছিলেন। বাবা-মাও গিয়েছে কয়েকবার। আমিও। দেড় বছর হল বাবা মারা গিয়েছে। উদয়কাকার আসাও কমেছে। আমারও অফিস আছে। সংসার আছে। জ্বর-পেটখারাপ আছে। মেয়ের টিউশনি আছে। মায়ের ডাক্তার আছে। পুজোর বাজার আছে। এরমধ্যেই একদিন সাগ্নিকের ফোন। ‘বাবার মনে হয় মাথাখারাপ হয়ে গেছে। আপনি একদিন আসতে পারবেন অত্রিদা?’

মাথাখারাপের ব্যাপারটা বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম সাংসারিক কোনও গোলমাল হয়েছে। এসে দেখি সাইকেল ও রাষ্ট্রপতি।

সপ্তাহ তিনেক পরেই উদয়কাকা আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। শুধু এসেছেন বললে ভুল হবে। সাইকেলে সওয়ার হয়ে এসেছেন। আমার বউ নবীনা দরজা খুলতেই তিনি বললেন, ‘অত্রিকে একবার বাইরে আসতে বলবে বউমা?’

বেরোতেই তিনি সাইকেলের সিটে এমনভাবে চাপড় মারলেন যেন ঘোড়ার পিঠ থাবড়াচ্ছেন। ‘কেমন দেখছ? হারকিউলিস। এ জিনিস আর এখন পাবে না। তুমি চালিয়েও দেখতে পারো। এখনও যথেষ্ট মজবুত।’

জিনিসটা কতটা শক্তপোক্ত রয়েছে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিতে উনি সাইকেল চালিয়ে এতটা চলে এলেন! বললাম, ‘ভেতরে আসুন। সাইকেলটা সিঁড়ির নীচে রাখুন।’

উদয়কাকা ঢুকতে ঢুকতে বলে যাচ্ছিলেন, ‘আমাদের দেশ ছিল ময়মনসিংহ। কিশোরগঞ্জ সাব ডিভিশন। গ্রাম জঙ্গলবাড়ি। তোমার বাবা জানতেন। বলেছিলাম।’

আমিও জানি। এখন আবার সে কথা তুললেন কেন কে জানে। নবীনাকে চা করতে বললাম। মা দোতলায়। অস্টিও আর্থ্রাইটিসে কাবু। উদয়কাকা ডাইনিং রুমের চেয়ারেই বসে পড়লেন। হাঁফাচ্ছেন। চিবুকের তলা দিয়ে নেমে যাওয়া শিরাদুটো কাঁপছে।

বললাম, ‘আপনার সাইকেলটা সত্যি ভালো আছে দেখলাম। অত পুরোনো বলে মনেই হয় না।’

উদয়কাকা ছেলেমানুষের মতো খুশি হলেন। ‘আছেই তো। সিক্সটি থ্রি-তে কেনা। তখন আমরা মানকুন্ডুতে থাকি। বাবা ওখানেই তখন প্র্যাকটিস করতেন তো। আমি সবে চাকরি পেয়েছি আরজি কর-এ। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি। বাবা মারা যাওয়ার পরে যখন কলকাতায় চলে এলাম তখন অনেকদিন সাইকেলটা বস্তাবন্দি ছিল। তারপর ঝেড়েমুছে, তেলটেল দিয়ে দাঁড় করালাম। পিছনের চাকার টায়ারটিউব নষ্ট হয়ে গেছিল। সারালাম। ছেলেকে এই সাইকেলেই চালানো শিখিয়েছিলাম।’

এইসময় আমার মেয়ে দোতলা থেকে নেমে এল। তাকে দেখেই উদয়কাকা কাছে ডাকলেন। ‘এসো দিদিভাই, কেমন আছ তুমি? লেখাপড়া কেমন চলছে?’

সঞ্জনা মাথা নেড়ে হেসে বলল, ‘ভালো।’

‘কোন ক্লাস হল তোমার?’

‘এইট।’

‘বেশ বেশ। তা তুমি তো দেখছি মাথায় অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছ। বাবাকে ধরে ফেলো এবার।’

মেয়ে আমার দিকে তাকাল। ‘ধরে ফেলতাম তো। বললাম আমাকে একটা সাইকেল কিনে দাও। দিচ্ছে না।’

‘অ্যাঁ, সে কী! এ তো ভারি অন্যায়। কেন দিচ্ছে না?’

নবীনা বলল, ‘দেব যে, চালাবে কোথায়? রাস্তায় ছাড়া জায়গা তো নেই। যেভাবে গাড়ি চলে, ভয় করে। তাছাড়া ও এখন বড়ো হচ্ছে কাকা। একা একা এই বয়েসের মেয়েকে ছাড়া যায়, বলুন? দেখছেন তো চারদিকে কী অবস্থা!’

উদয়কাকার মুখ ভারী হয়ে এল। ‘শুধু এই বয়েসের কেন? কোন বয়েসের মেয়েই বা নিরাপদে থাকতে পারছে বউমা? আমাদের সব দাঁত নখ বেরিয়ে পড়েছে।’

সঞ্জনা এখন সবই বুঝতে পারে। সে কোনও কথা না বলে সরে যেতে চাইছিল। উদয়কাকা বললেন, ‘তোকে একটা মজার কথা বলি শুনে যা মা। এই একটু আগে তোর বাবাকে বলছিলাম। আমাদের দেশের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ। তোর ঠাকুমারও কিন্তু তাই।’

‘জানি তো। বাংলাদেশে।’

‘ঠিক বলেছিস। তা বুঝলি, আমার বাবা ইংরাজি শেখাতেন– আমার মানুষরা গান গায়। মাই মেন সিং। মানে কী হল? ময়মনসিং।’ হা হা করে নিজেই হেসে উঠলেন উদয়কাকা। তারপর থেমে বললেন, ‘জগদীশচন্দ্র বসু, আলাউদ্দিন খাঁ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, নীহাররঞ্জন রায়, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জয়নাল আবেদিন– সব ময়মনসিংহ। আরও কতজন আছেন। গর্ব হয় না, বল? কী সব মানুষ!’

সঞ্জনা চলে যেতে আমি বললাম, ‘আপনার বাবা তো ফুটবল প্লেয়ার ছিলেন, না কাকা?’

চা শেষ করে কাপ নামিয়ে উত্তেজিত গলায় তিনি বললেন, ‘অ্যাই, তখন যে তোমায় বলছিলাম না দেশের কথা, কেন জানো? সাইকেল চালিয়ে আসতে আসতে, এই তোমাদের বাড়ির কাছেই, হঠাৎ কাঠগোলাপের গন্ধ পেলাম। দেখি এক বাড়ির পাঁচিলের ওপাশে গাছটা মাথা তুলেছে। মোটা মোটা পাতা হাওয়ায় দুলছে। এর আগে যে তোমাদের বাড়ি এসেছি, তখন বোধহয় ফুল ফোটেনি গাছটায়। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা কাঠগোলাপের গাছ ছিল। হলুদ-সাদা, গোলাপি-সাদা ফুল। তার গন্ধ এত সুন্দর। হঠাৎ কোথাও কাঠগোলাপের গন্ধ পেলে ছেলেবেলা মনে পড়ে যায়। বাবার কথাও মনে পড়ে গেল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে পাশ করে বাবা এখানে এসে সুরেন্দ্রনাথে ভর্তি হন। এসেই খেলা। ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্লেয়ারদের সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন। তাতে আমার বাবাও আছেন। বাবার নাম ছিল দেবেন্দ্র পাল। সবাই বলত ডি পাল। গ্রিয়ার স্পোর্টিংয়ে খেলতেন। গ্রিয়ার স্পোর্টিং ছিল মিত্তিরদের। পুরো নামটা মনে পড়ছে না। ওই যাদের লক্ষ্মীবিলাস তেল গো–।’

লক্ষ্মীবিলাস বলতে এবার আমার নাকে কবেকার একটা গন্ধ ভেসে এল। মাকে মাখতে দেখেছি ছোটোবেলায়। ঘন, খয়েরি রং। কবিরাজি দোকানের ভেতরে গেলে ওই গন্ধটা পাওয়া যায়। সেসব দোকান আর নেই বললেই চলে। লক্ষ্মীবিলাসও ধুয়ে গিয়েছে।

উদয়কাকা তখনও বলে যাচ্ছিলেন, ‘খেলতে খেলতে বাবা পরে যান ইস্টবেঙ্গলে। সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলতেন। নাইন্টিন টোয়েন্টি থ্রি কী ফোর হবে, মোহনবাগানকে হারান এক গোলে। বাবাই গোল করেছিলেন। পরে যদিও ব্ল্যাকওয়াচ টিমের কাছে হেরে যান।

সে যাই হোক। বাবা পরে ডাক্তারিও পড়েছিলেন। জাহাজের ডাক্তার ছিলেন। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্মায়। যশোরে যখন ছিলেন তখন বিধানচন্দ্র রায় গেছিলেন সেই হাসপাতালে। বাবা রোজ ব্যায়াম করতেন। ভালো স্বাস্থ্য ছিল। বলতেন, দ্যাখ, আমি খেলেওছি, আবার ডাক্তারিও করেছি। মনের জোর থাকলে মানুষ কী না করতে পারে। এক জায়গায় নিজেকে বদ্ধ রাখলেই মুশকিল। কোনও কাজ করার ইচ্ছে থাকলে সেটা করে ফেলার দিকেই যেতে হবে তোমায়। আর আমায় দ্যাখো অত্রি, জীবনের বেশিটাই চাকরিতে চলে গেল। এক এই সাইকেল চালানো ছাড়া আর কোনও যোগ্যতা আছে আমার, বলো?’

কাকাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটছিলাম। উনি সাইকেল নিয়ে পাশে পাশে। বললাম, ‘এই যে আপনি বেরিয়ে পড়তে চাইছেন, আপনার বাড়ির লোকেদের তাতে দুশ্চিন্তা হবে না? তারা কখনও আপনাকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারে?’

উদয়কাকা বললেন, ‘ছেলে-বউমা দুজনেই চাকরি করে। তাদের সন্তান হয়নি, তাতে নিশ্চয়ই দুঃখ আছে। তা নিয়ে আমি বা তোমার কাকিমা কোনও কথা বলি না। কিন্তু বউমা রান্নাবান্না, বাজারহাট, ঘর সাজানো গোছানো– সব নিয়ে তার শাশুড়ির সঙ্গে খিটখিট করে। মশারি টাঙানো নিয়ে পর্যন্ত ছেলে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে। একদিন বলল, তোমাদের জঙ্গলে রেখে আসা উচিত।’

আমি বললাম, ‘সব সংসারেই এরকম কিছু না কিছু হয় উদয়কাকা।’

উনি মানলেন না। বললেন, ‘একসঙ্গে থাকতে গেলে ভাব ভালোবাসা রেখে থাকতে হবে তো। সে কি তারা বোঝে? ছেলে দারুণ সেতার বাজাত। আমি সেতার বয়ে নিয়ে নিয়ে যেতাম তাকে শেখাতে। ভেবেছিলাম সে বড়ো শিল্পী হবে। হয়নি। বাজনা ছেড়েই দিয়েছে। ডালহৌসিতে একটা চাটার্ড ফার্মে কাজ করে। এই চাকরির কী মানে? ওই অর্থের মানে কী? ছেড়ে দিলেই বা কী আসে যায়? আবার শুরু করতে পারে না নতুন করে? বেঁচে থাকার কারণটা কী? আমি বেরিয়ে পড়লে প্রভা হয়তো চিন্তা করবে। কিন্তু ওরা সত্যি সত্যি চিন্তা করবে আমার জন্য? বিশ্বাস হয় না। ওই যে আশ্রমের হয়ে আমি কাজ করতাম– কত জায়গায় তো গেছি– গয়ায়, হরিদ্বারে, উজ্জ্বয়িনীতে, নৈমিষ্যারণ্যে– কখনও খোঁজ নিয়েছে আমার? জানতে চেয়েছে বাবা কেমন আছ? গয়ার রাস্তায় দেখেছিলাম একটা ছেলে চিরুনি বাজাচ্ছে মুখ দিয়ে, আর একজন মাটির হাঁড়ি। রাগ যোগিয়া বাজাচ্ছে বুঝলে! যে যা পয়সা দেয়। ভেবেছিলাম ওদের বাড়ি নিয়ে আসব তুলে। তা তো হওয়ার নয়। কিন্তু ওরা রাস্তার ধারে বসেও পারছে তো! একবার বালামৌ স্টেশনে আটকে পড়েছিলাম। পরদিন সকালের ট্রেনে নৈমিষ্যারণ্যে যাব। সেখানে যিনি স্টেশনমাস্টার ছিলেন তিনি রিটায়ারের পরও পাশেই থাকেন। জমি কিনেছেন। নিজে হাতে ধান চাষ করেন। আমাদের সেই চালের ভাত রেঁধে খাওয়ালেন। ইচ্ছে থাকলে পারে না লোকে?’

জানতে চাইলাম, ‘সাগ্নিক বলছিল আপনি এখন আর আশ্রমের কাজেও যান না, সত্যি?’

‘নাঃ, যাই না আর। রিটায়ারমেন্ট-এর পর অনেকগুলো বছর শুধু শুধুই কেটে গেছে। তারপর ওই আশ্রমে গেলাম। কাজ করতে চেয়েছিলাম। বলে বটে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বাস কিন্তু মানুষকেও দ্যাখে না, ঈশ্বরকেও দ্যাখে না। শুধুই আড়ম্বর। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখাও খুব শক্ত। যে কৃষ্ণ ভজনা করে সে চতুর। যে জানে সে ভজনা করে তার আবার ভজনা কীসের?’

কাকার কথা শুনে বুঝলাম ওখানেও কোথাও একটা কাঁটা আছে। আমি আর খোঁচালাম না। কথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, ‘আপনি যে সাইকেল চালিয়ে দিল্লি যাবেন ভাবছেন, কতটা রাস্তা জানেন?’

‘জানি তো। বাই রোড এক হাজার চারশো ঊনআশি কিলোমিটার। নিরামিষ খাই। হাতে-পায়ে যা জোর আছে তাতে করে দিনে কুড়ি কিলোমিটার চালাতে পারব মনে হয়। আমি মিস্ত্রির সাথে কথাও বলেছি। একটা ছাতা লাগাতে হবে সিটের সঙ্গে। কিছু জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্সট্রা ক্যারিয়ার লাগবে।’

সেরেছে। ইনি তো দেখছি অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। বললাম, ‘আপনি রাষ্ট্রপতির কাছে যেতে চাইছেন কেন? কারণটা কী?’

উদয়কাকা দাঁড়িয়ে পড়লেন। ‘শোনো, আমার এক বন্ধু ছিল– সত্য গুপ্ত। একসঙ্গেই চাকরি করতাম জিবি রায়-তে। সে ব্যাচেলার লোক। ছবি কেনার নেশা ছিল শুধু। তাই দিয়ে ঘর সাজাত। ভীষণ মুখ খারাপ করত, সোজা কথা সোজা বলে দিত। মানে কোনও সত্যই তার মুখে গুপ্ত থাকত না। একবার ইনজেকশনের স্টকে একটা গরমিল ধরা পড়ল। সত্য তো যা তা বলতে শুরু করল। কয়েকজন ধরা পড়ে পড়ে। তাকে বদলি করে দিল দূরে। সে যাবে না। মাইনে বন্ধ। কাউকে ধরাকরাও করবে না। ওর হয়ে আমি রাইটার্সে ধরনা দিলাম। তখন হেল্থ মিনিস্টার ননী ভট্টাচার্য। রাইটার্স থেকে আমায় বলল, উদয়বাবু আপনার বন্ধুকে ঠোঁট সেলাই করতে বলুন। আপনি এত হাঁটাহাঁটি করেছেন বলে দূরের বদলি ক্যানসেল করে ওকে মেডিকেলে দেওয়া হল।’

একটু থামলেন উদয়কাকা। তারপর আবার বললেন, ‘কত তো দেখলাম। সবাই চায় অন্যের ঠোঁট যেন বন্ধ থাকে। কিন্তু আর তো পারা যাচ্ছে না অত্রি। এই আমাদের দেশ! রোজ কাগজে, টিভিতে দেখছি আর শিউরে উঠছি। রোজ ধর্ষণ আর খুন, দাঙ্গাও হচ্ছে– সে খবর লুকিয়ে যাচ্ছে– কিন্তু হচ্ছে তো। চারপাশ একেবারে দুর্নীতিতে ছয়লাপ হয়ে গেছে। ঘুষ ছাড়া কেউ নড়ে না। যে যাকে পারছে ঠকাচ্ছে। টাকার লোভে মানুষ পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে। টেকনোলজির যে এত উন্নতি, তা দিয়ে গরিব মানুষের কিছু হচ্ছে কি? কারা ফল পাচ্ছে তার?’

আমার কেমন রাগ হয়ে গেল। বললাম, ‘এসব তো অনেকদিন ধরেই ঘটছে। আপনাদের সময় সবাই কি সাধুপুরুষ ছিল?’

‘না, মোটেও নয়। কিন্তু এত নোংরামি ছিল না। তুমি হিসেব নিয়ে দ্যাখো। এত পাবে না। যত দিন যাচ্ছে, সব দিকেই মানুষের বিকৃতি বেড়েই চলেছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই কারও। ধর্মেও নয়। এখন পাপ করেঞ্জভাবে ভগবানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই সব মাফ। কাল আবার নতুন পাপ করা যাবে। আর ঠোঁট সেলাই করে রাখা যাচ্ছে না অত্রি।’

‘আপনি কি এসব কথা বলতে যাবেন রাষ্ট্রপতিকে?’

‘হ্যাঁ। বলব– কী হচ্ছে এসব?’

‘কী লাভ হবে বলে? উনি তো হাত ধরে সকলকে আইনের পথে, সততার পথে, ন্যায়ের পথে নিয়ে আসতে পারবেন না।’

‘জানি পারবেন না। কিন্তু আমার উদ্বেগ আমি জানাতে পারব না?’

আমি মানুষটাকে ভালো করে দেখলাম। ওর কি সত্যিই মাথায় গোলমাল দেখা দিচ্ছে? না কি নিজের বিশ্বাসের এতটাই জোর যে অনায়াসে এসব কথা বলে যাচ্ছেন?

তখন উনি বললেন, ‘শোনো অত্রি, আমি এখনকার ছেলেমেয়েদের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝি না। গরিব-বড়োলোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত– সবার রুচি একইরকম লাগে। তারা ভবিষ্যতে কী করবে আমি জানি না। কিন্তু আমি এখনই এসব কথা বলতে চাই। আর বললে রাষ্ট্রপতিকেই বলব।’

‘রাষ্ট্রপতি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন কেন?’

উদয়কাকা যেন খুব অবাক হওয়ার মতো একটা কথা শুনছেন, এভাবে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, ‘কেন দেখা করবেন না? একজন সিনিয়র সিটিজেন আরেকজন সিনিয়র সিটিজেনের সঙ্গে দেখা করবেন না?’

আমার কথা এবার বন্ধই হয়ে গেল। এই লোককে আর কী বলা যেতে পারে! ফিরে যাব ভাবছি, তখন উদয়কাকা নাক টেনে বলে উঠলেন, ‘আহা! আবার সেই গন্ধ। পাচ্ছ তুমি? কাঠগোলাপের গন্ধ। ওই যে গাছটা। এখন আর এ গাছ দেখাই যায় না। রেয়ার হয়ে গেছে। এক একটা শব্দ, গান, গন্ধ– কী যে করে দেয়।’

আমি কোনও গন্ধ পাইনি। সে কথা ওকে বলা গেল না। উদয়কাকা চলে যাওয়ার পর আমি তার কথাই ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এলাম। উনি যা নিয়ে বলছেন তা তো আমরাও জানি। কিন্তু কিছু বলতে পারি কই? আর সাইকেল ও রাষ্ট্রপতির ব্যাপারটাকে তো লোকে খ্যাপামিই বলবে।

মাস খানেক পর একদিন সকাল ন’টায় সাগ্নিকের ফোন। ‘অত্রিদা, বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সাইকেলটাও নেই। আসবেন প্লিজ?’

স্কুটার বের করে পৌঁছলাম উদয়কাকার বাড়ি। সাগ্নিক বলল, ওরা ভেবেছিল কাছেই কোথাও গেছে। সাইকেলটা নেই দেখে সন্দেহ বেড়েছে।

আমি বললাম, ‘এত আগ বাড়িয়ে ভাবছ কেন? হয়তো এদিক-ওদিকেই গেছেন সত্যি। এর আগে তো একদিন আমার বাড়িতেই গেছিলেন সাইকেলে।’

সাগ্নিক তখন বলল, ‘না, এবার তা নয়। একটা ব্যাগে জামাকাপড় ভরে নিয়ে গেছেন। চোখের ড্রপটাও।’

চুপ করে রইলাম। উদয়কাকা এভাবে সবাইকে বিপদে ফেলল? সাগ্নিককে বললাম, ‘স্কুটার তো রয়েইছে, একবার বেরিয়ে দেখি চলো।’

বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু তখনই মনে হতে লাগল– কোথায় খুঁজব? বিশেষ করে যদি কেউ ইচ্ছে করেই হারায়। কোন রাস্তায় গিয়েছেন তা কি বোঝা যাবে? সাগ্নিক মাঝে মাঝে মোবাইল থেকে বাড়িতে ফোন করছিল। ওদিক থেকেও কোনও খবর নেই। আশপাশের তল্লাট হাঁটকেও উদয়কাকার দেখা মিলল না। ঘুরতে ঘুরতে ডায়মন্ডহারবার রোডের অনেকখানি চলে গেলাম। আচমকা সাগ্নিক চেঁচিয়ে উঠল– ওই বাঁদিকে চলুন তো। ওই যে, ওই সাইকেলটা।’

স্পিড বাড়িয়ে কাছাকছি পৌঁছে দুজনেই হতাশ। নাঃ, দূর থেকে দেখে ভুল হয়েছিল। চুলটা ওইরকমই খোঁচা খোঁচা, গড়নটাও লম্বাটে ধাঁচের, বয়েসও কাছাকাছিই হবে, কিন্তু ইনি উদয়ভানু পাল নন।

সাগ্নিক বলল, ‘ঘুরিয়ে নিন। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। দেখি অপেক্ষা করে। না হলে সেই থানাপুলিশ করতে হবে।’

ফিরে আসছিলাম। কেন জানি মনে হল, ওই বুড়ো লোকটা না হয় উদয়কাকা নন, কিন্তু উনিই বা সাইকেল নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়? কোনও কাজে বেরিয়েছেন? না কি উনিও দিল্লি যাচ্ছেন? এরা কি এক এক করে বেরিয়ে পড়ছে না কি? এই রাস্তায়? তা হলে কি অন্য কোথাও? অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতে?

থানায় খবর দিতেই হয়েছিল সাগ্নিককে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি। হাসপাতাল। মর্গ। সেই আশ্রমেও গিয়েছিল। তাদের শাখাপ্রশাখাকেও জানানো হয়েছিল। উদয়কাকার খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমনকী চার-পাঁচ মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কোনও খবর পাওয়া গেল না।

এ সময়ের মধ্যে কোথাও কিছু বদলায়নি। দিন ও রাত নিজেদের নিয়মেই আসাযাওয়া চালু রেখেছে। কত অয়েলক্লথ কেনা হয়েছে, কত শবযাত্রা গিয়েছে। সরু গলি ও বড়োরাস্তায় কত উৎসব হয়েছে। এখন শুধু আমি মাঝে মাঝেই কাগজ পড়ার সময় রাষ্ট্রপতির ছবি দেখলেই বাড়তি ঝুঁকে পড়ি। কোনওদিন হয়তো দেখব ছবি ছাপা হয়েছে– হাস্যমুখ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফোকলা গালে হাসছেন উদয়কাকা। সাইকেল বুড়োর গালে সাদা কুচো কুচো দাড়ি। চোখে পুরু কাচের চশমা।

তেমন কিছু দেখতে পাই না। কে জানে। এত বড়ো দেশ। হয়তো উদয়কাকা ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছেন সাইকেল নিয়ে। আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করবেন। কথা বলবেন। একদম শেষে পৌঁছবেন রাইসিনা হিলে। বলেছেন যখন, তখন যাবেন নিশ্চয়ই। অপেক্ষায় থাকি।