লোহার জালের বেড়াটা আট-দশ ফুট মতো হবে। এইটুকু ডিঙোনো কোনও ব্যাপার নয়। এখনও হাত-পা নিশপিশ করে। ঝুলন্ত গাছের ডাল দেখলে এই আটষট্টি বছর বয়সেও ওরাংওটাং হ’তে ইচ্ছে করে কৃষ্ণলাল বোসের। রেললাইন দেখলে দুপাশে দুহাত পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে দিয়ে একটা লাইনের উপর দিয়ে ব্যালান্সের খেলা দেখাতে দেখাতে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হলেও আজকাল উপায় থাকে না। প্রথমত রেললাইন পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত পাবলিক এই স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের মর্যাদা দেয় না।

কিছুদিন আগেই তো কলকাতার বাবুঘাটে চক্ররেলের লাইনের উপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে একবার একটু পড়ে গেলেন, রেলের পাথরে হাত-পা ছড়েও গেল। পাঁচ পাবলিক এল, ধরে তুলল, আর বলল – এই বুড়ো বয়সে এমন কম্ম করতে গেলেন কেন মশাই? মাথাটা ঠিক আছে তো? কেউ বলল– পাগলদের দেখে বোঝা যায় না, পাগল নানারকম হয়। ভদ্র পোশাকেরও পাগল হতে পারে। কৃষ্ণলাল কী করে বোঝাবেন ওদের, ওর রক্তের মধ্যে সার্কাস মিশে আছে, সার্কাস। ট্রাপিজ, টানটান তার, এক চাকার সাইকেল। বয়ে যাওয়া রেল লাইন মানে দিগন্ত বিস্তারিত ব্যালান্সের খেলা।

এই লোকগুলোকে কি তখন বলা যেত– মাননীয়গণ, আমি উড়ন্ত মানুষের খেলা দেখাচ্ছি। এই সরু লোহার রেললাইন হ’ল একটা রানওয়ে। দু-হাত ছড়িয়ে দিলাম আমার দু-দিকে, ঈগলের মতো, ঈগল কেন, এরোপ্লেনের মতো। শো…শো…শো… মিউজিক, বিউগল, ট্রাম্পেট, ডানদিকে বাঁদিকে দু-টো জোকার, ওরাও ওড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে, আমি প্রফেসর কেএল বোস। এবারে শোঁ করে আকাশে উড়ব। মানে লাফ দিয়ে ধরে নেব ঝুলন্ত দোলনা। দিস ইজ গ্রেট প্যারাডাইস সার্কাস। পড়ে যাবার পর গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তো আর বলা যায় না, আমিই ছিলাম প্রোপ্রাইটার অফ গ্রেট প্যারাডাইস সার্কাস। বাংলা-বিহার-ওড়িশা দাপিয়ে শো করেছি এককালে। অসমে, ত্রিপুরায়। মানুষ অপেক্ষা করে বসে থাকত প্রফেসর বোসের সার্কাস কবে আসবে। উড়ন্ত চাকির খেলা অথবা কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র, অভিমন্যুর যুদ্ধ অথবা তির আর ঢালের খেলা… চারিদিক থেকে তির মারা হচ্ছে আর সার্কাসম্যান ঢাল দিয়ে তির ঠেকাচ্ছে। মহিষাসুরমর্দিনীও ছিল। বিজয় মাহাতো ছিল অসুর। ও ছৌ নাচ জানত। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে শো করতে গিয়ে ওকে পাওয়া গিয়েছিল। কী দারুণ ডিগবাজি খেত। দলের লোকেরা বলত মিস্টার তিড়িং। আর দেবী দুর্গা করত দুগ্গি। ওর ভালো নাম কিন্তু দুর্গা-ই। গোল মুখের মেয়ে। দুগ্গি ছিল তিড়িং-এর বউ।

বিজয় মাহাতোর ছৌ নাচ দেখে যখন সার্কাসে আসার প্রস্তাব দিয়েছিল কৃষ্ণলাল, বিজয় বলেছিল– আমার বিহা করা পরিবার আছে, আমি সার্কাসে গেলে উ মেয়াটা থাকবে কী করে? কৃষ্ণলাল বলেছিল বউকেও নিয়ে এসো। তাঁবুতে অনেক কাজ আছে। কাজ তো ছিলই। রান্না ঘরে কাজ ছিল, পাখিদের দানা খাওয়ানো, ঘোড়ার ঘাস কাটা, কত কী। পরে দেখা গেল দুগ্গি নাচতেও পারে। দুগ্গি ঝুমুর নাচত। ওর শরীরটা খুব আঁট ছিল। চিতাবাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে দুর্গার কথা মনে হয় কৃষ্ণলালের। লম্বা গড়ন, সরু কোমর, টানা চোখ, ভরাট বুক। দলের লোকেরা বলত কালোবাবু একটা ডাঁসা মেয়েছেলে আমদানি করেছে গো…।

কৃষ্ণলাল বোস মানে তো কেএলবি। তিনি কেলোবাবু বলেই খ্যাতিমান হলেন। রংটা কালোই, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া কাঁধ। ভদ্রঘরের ছেলে। বাবা ছিলেন সাহেবি অফিসের বড়োবাবু। শীতকালে ধুতির উপর কোট চড়াতেন। সে সময় মুড়ি চিঁড়ে দুধকলার যুগে মাখন পাউরুটি জ্যাম জেলিতে ব্রেকফাস্ট হতো। বউবাজারের বক্সিং ক্লাবে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণলালের জিমনাস্টিক আর জাগলিং-এ উৎসাহ তৈরি হয়েছিল। নানা ধরনের জাগলিং-এ পারদর্শী হয়ে উঠলেন। বলের খেলা, বোতলের খেলা, আস্তে আস্তে ধারালো ছুরির খেলা, নানারকম ব্যালান্সের খেলা…। বিএ পাশটাও করে ফেললেন। ওর বাবা চেয়েছিল সাহেবকে বলে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবেন, কিন্তু কৃষ্ণলাল বলল চাকরি করব না, জাগলিং করব। গ্রেট এশিয়ান সার্কাসে ঢুকে পড়লেন। তারপর নিজেই সার্কাসের দল করে ফেললেন। সে অনেক কথা, অন্য ইতিহাস।

আসলে সার্কাস ছিল কৃষ্ণলালের রক্তে। ওর পিতামহ ছিলেন প্রিয়নাথ বোস। গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা। বাঙালির নিজস্ব সার্কাস। সাহেবদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে ঝামাপুকুরের প্রিয়নাথ বোস কলকাতার ময়দানে হই হই করে সার্কাস দেখালেন ১৯১১ সালে, কিছু দিন আগেই বাঙালির বাচ্চারা খালি পায়ে ফুটবল খেলে সাহেবদের ইস্টইয়র্ক দলকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতে নিয়েছিল। মোহনবাগান ক্লাব। আর প্রিয়নাথ বোসের বেঙ্গল সার্কাস বাঙালির ছেলেদের নিয়ে সার্কাস করিয়ে দেখিয়ে দিল বাঙালির ছেলেরা বাঘ নিয়েও খেলতে পারে। হ্যাঁ, সত্যেন দত্তর কবিতাটা ময়দানে প্রমাণ করে দিল, ‘বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি’। প্রিয়নাথ বোসের বেঙ্গল সার্কাসকে বলা হতো প্রফেসর বোসের সার্কাস।

প্রিয়নাথ বোস গোয়ালিয়রে খেলা দেখাতে গিয়ে গোয়ালিয়রের রাজার কাছ থেকে এক জোড়া বাঘ উপহার পেয়েছিলেন তার কিছুদিন আগেই। বাঘ দুটোর নাম রেখেছিলেন লক্ষ্মী আর নারায়ণ। লক্ষ্মী-নারায়ণকে কী করে ট্রেনিং দিয়েছিলেন প্রিয়নাথ সেটা কৃষ্ণলাল জানেন না, তবে বাবার কাছে শুনেছেন বাঘের গায়ে হাত বুলিয়ে বাঘকে ঘুম পাড়াতেন প্রিয়নাথ। বাঘদের গল্প শোনাতেন, গান শোনাতেন। কী গান? কৃষ্ণলাল কল্পনা করেছেন বাঘের সামনে মাথা দুলিয়ে ওর পিতামহ গাইছেন, ‘ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বনফুল গো…’। নাকি ঝিঁঝিট আড়া তেতালাতে – ‘নয়নের মায়াজালে সই মজালে আমারে’। বাঘের পিঠে চেপে সার্কাসের এরিনায় আসতেন প্রফেসর বোস– দু-হাতে সাতখানা বল লোফালুফি করতে করতে। বাঘের মুখে হাত ঢুকিয়ে দিলে লকলকে জিভ দিয়ে হাত চেটে দিত বাঘ। এই সার্কাসেই যোগ দিয়েছিলেন ভীম ভবানী। ভীম ভবানী শুয়ে পড়লে, বুকের উপর তক্তা চাপিয়ে দেয়া হতো একটা, সেই তক্তার উপর দিয়ে হাতি চলে যেত। ভীম ভবানী উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করত। সেই হাততালি, বহুযুগ আগেকার মানুষের আনন্দ-বিস্ময় মাখানো হাততালির শব্দ এই কৃষ্ণলাল ওরফে কালোবাবুও শুনেছেন তার নিজের সার্কাসে।

প্রিয়নাথ বোস মারা গেলেন ১৯২০ সালে। সার্কাসের দলটাও ভেঙে গেল। প্রিয়নাথের পুত্র, মানে কৃষ্ণলালের বাবা তখন বালক মাত্র। কৃষ্ণলালের বাবা সার্কাসে ছিলেন না, আগেই বলেছি, সাহেবি অফিসে চাকরি করেছেন, কিন্তু গর্ব ছিল। বাঙালির সার্কাস ছিল বাঙালির মাথা তুলে দাঁড়ানো অহংকার। রক্তের গভীরে গোপনে বেঁচে থাকা সার্কাসকে জাগিয়ে তুলেছিলেন– এই কালোবাবু। রায়বেশে নাচের দল থেকে টেনে এনেছিলেন নকুল বাগদিকে, রণপায়ের খেলা দেখাত। ডুয়ার্সের চা বাগানে অবিরাম সাইকেল চালানোর আসর থেকে জোগাড় করেছিলেন বাচ্চু গুরুংকে, আর ওখানেই কৃষ্ণলাল পেয়ে গিয়েছিল একটি চিতাবাঘকে। হ্যাঁ, সারা গায়ে ছিট ছিট ছবি আঁকা চিতাবাঘ। চিতাবাঘটা ছিল কালোবাবুর প্যারাডাইস সার্কাসের সম্পদ। ওর পিতামহের মতো বাঘের পিঠে চেপে সার্কাসের এরিনায় প্রবেশ করতে পারেননি কালোবাবু কিন্তু চিতাবাঘের পিঠে চেপে ঢুকেছেন, যার অন্য নাম লেপার্ড।

কালোবাবু নারী শরীরের রহস্য কিছুটা জানেন, শরীরের কোন জায়গায় কী ধরনের স্পর্শ দিলে শরীর তার কী উত্তর দেবে কালোবাবু বোঝেন, কিন্তু আরও বেশি বোঝেন জানোয়ারের শরীর। কুকুরের মতো বাঘও লেজ নাড়ায়। জানতে হয় কী ধরনের স্পর্শে লেজ নড়ে উঠবে। কী ধরনের স্পর্শে বাঘ হুংকার দেবে, সেটাও জানেন। চিতাবাঘ তো বাঘই। এরিনায় নামছেন কালোবাবু, চিতার পিঠে চেপে। চিতা হুংকার দিল, আর বেজে উঠল ট্রাম্পেট, বিউগল…।

২

লোহার খাঁচাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণলাল। নতুন রং হয়েছে খাঁচার লোহায়। একটা গন্ধ আসছে। এখন রোদ্দুরটাও বেশ কড়া। দলের সবাই মূর্তিনদী দেখতে গেছে। কৃষ্ণলাল যাননি। উনি একাই এসেছেন এখানে। এক ঘন্টার উপর দাঁড়িয়ে আছেন। যদি মধুবালা আসে, একবারটি দেখা দেয়। এটা খয়েরবাড়ি বন্যপ্রাণী সুরক্ষা কেন্দ্র।

কৃষ্ণলালের প্যারাডাইস সার্কাসটাও ভেঙে গেছে বহুদিন হয়ে গেল। ওর বাবা দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিলেন, মিত্র বংশের মেয়ে। সে বিয়েও ভেঙে গেছে সার্কাসটা ভাঙার আগেই। ভাঙবেই তো। কে-না ভালোবাসা চায়। চিতাবাঘটাও চেয়েছিল। একটা মেয়ে বাঘকে যদি বউয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসে কোনও পুরুষ– সহ্য হয়? কেবল মধুবালা আর মধুবালা। চিতাবাঘিনির নাম রাখা হয়েছে মধুবালা– আদিখ্যেতা নয়? কৃষ্ণলালের বউ তো এমনই ভেবেছিল। তা ছাড়া বাড়িতে তো থাকতই না। প্যারাডাইস সার্কাস নিয়ে ঘুরে বেড়াত বাইরে বাইরে। নেশাও করত। সার্কাসের দলে মেয়েরাও তো ছিল। এক ঝুমুর নাচা মেয়ের সঙ্গে ফস্টিনস্টির গল্পও কানে এসেছিল কৃষ্ণলালের স্ত্রীর। কৃষ্ণলালের স্ত্রী অন্নপূর্ণা চেয়েছিল সার্কাস-টার্কাস অনেক হয়েছে। টাকাপয়সা যা আছে তা দিয়ে কিছু একটা ব্যাবসাপাতি করে এবার সংসারে থিতু হোন কৃষ্ণলাল। ছেলেটাও বড়ো হয়েছে। কৃষ্ণলাল স্ত্রী-র কথায় কান দেননি। অন্নপূর্ণা বলেছিলেন– হয় তোমার মধুবালা নয় আমি। কৃষ্ণলাল মধুবালাকেই বেছেছিলেন। অন্নপূর্ণা বলেছিলেন মধুবালা তোমার ভড়ং। তোমার আসল আঠা হ’ল দুর্গা নামের ওই নাচুনে মেয়েটা। সংসারটা ভাঙল। ভাঙা বউটাও পৃথিবীতে নেই আর। ছেলেটা লেখাপড়া শিখেছে। ভালো চাকরিবাকরি করে। বাপকে ফেলে দেয়নি ও। মনে রেখেছে। বিয়ে-থা করেছে। ওর মামার বাড়ির ন্যাওটা। কলেজের লেখাপড়া তো ওর মামার বাড়িতে থেকেই করেছে।

প্যারাডাইস সার্কাসটা তেমন কোনও বড়ো সার্কাস দল ছিল না। তত বড়ো করতে পারেনি। বিরাট তাঁবু ফেলে, কাগজে বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে কোনওদিনই শো করতে পারেনি কেএল বোস। জেলা শহরগুলিতেই শো করেছে। যেমন সিউড়ি, দুবরাজপুর, বসিরহাট, রায়গঞ্জ, বীরপাড়া, মালবাজার…। সবাই বলত কালোবাবুর সার্কাস। হ্যান্ডবিল বিলি হতো, জোকার রামদাস চোঙা ফুঁকে বলে বেড়াত– প্লাস্টিক গার্ল অঙ্গ বেঁকাবে যেখানে খুশি, বাঁদর সাইকেল চালাবে, দক্ষযজ্ঞ আর সীতার দেহত্যাগ, মহিষাসুরমর্দিনী…।

মহিষাসুরমর্দিনী খেলার অসুর তিড়িং মানে বিজয় মাহাতো, ছৌ নাচের অসুরের মুখোশ পরে কী ডিগবাজিটাই না দিত। আহা। দুগ্গি, মানে দুর্গা হাতে ত্রিশূল নিয়ে নাচত। ওর খ্যামটা নাচটাও ফ্যালনা নয়। সারা অঙ্গের কাজ আছে। নাচতে নাচতে, ত্রিশূল দোলাতে দোলাতে মুখ দিয়ে আগুন বের করত। মুখ দিয়ে আগুন বের করার খেলাটা শিখতে হয়েছিল মুখে কেরোসিন রেখে। শেষ কালে তিড়িং-এর কাঁধের উপর পা তুলে দিত দুগ্গি, ত্রিশূল বুকে বিঁধিয়ে দিত, উপর থেকে রঙিন কাগজের কুচি ঝরে পড়ত, যেন পুষ্পবৃষ্টি। তারপর তুমুল হাততালির মধ্যে দুগ্গি তিড়িং এর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলত, ইনি আমার স্বামী। গায়ে পা দিয়েছি বলে পেন্নাম করে নিলাম। তারপর আর এক প্রস্থ হাততালি।

আবার দক্ষযজ্ঞ খেলায় মহাদেব সেজে ডিগবাজি খেত তিড়িং, লম্বা করে লাফ মারত, আর কৃষ্ণলাল নিজে পাগড়িতে ময়ূরের পালক গুঁজে চাকতির জাগলিং দেখাত, যেন সুদর্শন চক্র ছোড়া হচ্ছে। এই ভাবে সার্কাসের সাহেবিয়ানাকে দেশি, লৌকিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন কৃষ্ণলাল। মহিষাসুরমর্দিনী খেলাটা একেবারে অন্য মাত্রা পেয়ে গেল যখন সার্কাসে বাঘটা এল। শ্রী শ্রী দুর্গা হলেন সিংহবাহনা। উত্তর ভারতের কোথাও কোথাও ব্যাঘ্রবাহনা দুর্গাও দেখা গেছে। পটচিত্রে আছে, মন্দিরেও। আমাদের দুগ্গি চিতাটার পিঠে করেই ঢুকত এরিনায়। চিতার গলায় পরানো থাকত পাটের ঝালর। সিংহের কেশর যেমন থাকে।

বেশ অদ্ভুত ভাবে চিতাটাকে পাওয়া গিয়েছিল। ডুয়ার্সের মালবাজারে সার্কাসের তাঁবু পড়েছিল। চা-বাগানের কুলি-কামিনরা সারা বছর কোনও আমোদ আহ্লাদ পায় না। ওরা দলে দলে ভিড় জমাত সার্কাসে। জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে হাতির পাল যেমন নেমে আসত, মাঝে মাঝে চলে আসত চিতাও। চিতাবাঘ এসে গোয়ালের গরুটা, বাছুরটা, ছাগলটা, হাঁস, মুরগি, ভেড়াকে মেরে টেনে নিয়ে যেত। গাঁয়ের লোকজন সার্কাস দেখতে এলে চিতাদের সুবিধে হতো। গাঁয়ে লোক কম থাকত বলে গেরস্ত ঘরের পালিত পশু শিকার করতে সুবিধে হতো। মানুষজন চিতাকে বাগে পেলে ছেড়ে দেবে কেন? চিতার দেখা পেলে তিরধনুক, কোদাল-কুড়ুল, শাবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। কখনও মেরেই ফেলত। একবার হ’ল কি, সার্কাস চলার সময় খবর এল চিতা বেরিয়েছে। শুনে সার্কাস ছেড়ে অনেকে চলে গেল। বাইরে হইচই হট্টগোল। সার্কাস বন্ধ করেনি কৃষ্ণলাল। দশটা লোক থাকলেও শো চলবে। বাইরে পটকা বাজির শব্দ। শো শেষ হ’ল। শোনা গেল একটা চিতা একটা ছাগলছানাকে খেয়ে ফেলেছে। ওর গায়ে তির লেগেছে, হেঁসো-কোদালের কোপও পড়েছে। কিন্তু পালিয়েছে।

আরও রাত্তিরে জলত্যাগ করার জন্য তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে কৃষ্ণলাল দেখতে পেলেন, আধা চাঁদের আলোছায়ায় তাঁবুর পিছনের জারুল গাছটার তলায় গুটিশুটি মেরে বসে আছে একটা জানোয়ার। টর্চের আলো পড়ল। চিতা…! রক্তমাখা। নিজের গায়ের রক্ত চেটে পরিষ্কার করছে ও। লেজের দিকে মুখ দিচ্ছে বার বার। লেজের শেষ দিকটা নেই। যেন কুড়ুলের ঘায়ে খাবলে নেওয়া। চিতার চোখে টর্চের আলো পড়লে কৃষ্ণলাল দেখেন ওর চোখে ভিক্ষা লেগে আছে। জীবন ভিক্ষা চাইছে চিতাবাঘটা। এক মগ জল সামনে রাখে। জলটা চেটে খায়। কৃষ্ণলালের দিকে তাকায়। দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা। একটা চেন এনে গলায় পরায়। চিতা প্রতিবাদ করে না। জীবনের বিনিময়ে শিকল মেনে নেয়।

জীবন বড়ো না শিকল… এই প্রশ্নের উত্তর আজও কালোবাবুর কাছে পরিষ্কার নয়। জীবন বড়ো রহস্যময়, আর শিকলও। কে কখন কী ভাবে শিকল পরে তা বোঝা যায় না। আর শেকল প্রায়শই অদৃশ্যই থাকে।

কৃষ্ণলাল জানতেন গাঁয়ের মানুষ যদি খোঁজ পায়, সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকে চিতাটাকে খুঁচিয়ে মারবে। তাই প্রথমেই চিতাটার মুখে একটা জাল পরিয়ে দিলেন, যাতে আওয়াজ করতে না পারে। গর্জন-ই হ’ল নির্দেশক। চিতাটার লেজের কিছুটা নেই। টাঙ্গি জাতীয় কিছুর আঘাতে লেজের শেষ অংশ খোয়া গেছে। রক্ত ঝরছে। ভালো করে পট্টি বেঁধে দেয় কৃষ্ণলাল। সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়… ঘাড়ের কাছটায়। ছিন্ন হয়ে যাওয়া লেজটা নড়ে ওঠে। সেদিন রাতের খাবারে ছিল মুরগি। দু-টুকরো নিয়ে আসে কৃষ্ণলাল। চিতার মুখের জালিটা খুলে ওর মুখের সামনে ধরে। দু-বার গন্ধ শোঁকে চিতা। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেয়। রান্না মাংস ওর অচেনা। হলুদ-লংকা-গরম মশলা দেওয়া মাংস কি কখনও খেয়েছে নাকি সে?

কিন্তু খিদে সব পারে। অনর্থ ঘটাতে পারে খিদে, আর এটা তো সামান্য খাওয়া।

ওদের সার্কাসে আগে শুধু ছাগল আর বাঁদর ছিল। চিতা ঢুকল। সে তো বহুদিন আগেকার কথা।

এই খাঁচাটার সামনে কৃষ্ণলাল। গতকাল দেখতে পেয়েছিলেন একটা মাংস ভক্ষণরত চিতা। খাবার সময় এই প্রজাতি লেজটা একটু বেঁকিয়ে রাখে। এই চিতাটার লেজের শেষদিকটা ছিল না। কিন্তু

মাংস দ্রুত শেষ করে ভিতরে চলে যায় সে। আর দেখেনি। তাই আজ আবার এখানে, অপেক্ষা। এখনও আসেনি সে…

৩

বেশ কিছুক্ষণ খাঁচার বাইরে অপেক্ষার পর বাঘটির দেখা পেলেন কৃষ্ণলাল। কয়েকবার পায়চারি করার পর ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে গেল। ঠিকই দেখেছিলেন গতকাল। লেজের শেষের দিকটা নেই। জোরে চিৎকার করলেন কৃষ্ণলাল– মধুবালা কাম হিয়ার। কই এল না তো…।

এই খয়েরবাড়ির বন্যপ্রাণী সুরক্ষা কেন্দ্রে সার্কাস থেকে ছিনিয়ে আনা বাঘ, চিতা, হাতিদের রেখে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন সার্কাসে থাকা বনের পশুদের ফের বনের ভিতরে ছেড়ে দিলে ওরা বেশিদিন বাঁচে না। কারণ বন্দিদশায় ওরা শিকার ভুলে যায়। খাবারের জোগান থাকে না, জোগাড়ও হয় না। তাই খাঁচাঘেরা বনে ছেড়ে রাখা হয়। এই খাঁচা, চিড়িয়াখানার খাঁচার মতো ছোটো নয়। প্রাকৃতিক বনের অনেকটা জায়গা লোহার জালে ঘিরে তার ভিতরে পশুদের ছেড়ে দেওয়া হয়। চিতাদের জন্য আলাদা অঞ্চল, বাঘেদের আলাদা, হাতিদের আলাদা। ঘেরা জায়গায় ঘাস জঙ্গল থাকে, ঝোপঝাড় থাকে, থাকে বড়ো গাছও। খরগোশ, শুয়োর-ও ছাড়া থাকে। যদি পারে বাঘেরা টুকটাক শিকার ধরে। নইলে সময়মতো খাবার তো আছেই। বেলা একটা নাগাদ একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মাংস রেখে দেওয়া হয়। সেই যে একটা আইন হ’ল না, মানেকা গান্ধির সময়ে– সার্কাসে জন্তু-জানোয়ারের খেলা বেআইনি করে দিল, কেন? জন্তুদের কষ্ট হয়। তারপর থেকেই সার্কাসে জানোয়ারের খেলা দেখানো বন্ধ হতে লাগল। কালোবাবুর সার্কাসটা সেরকম বড়ো মাপের ছিল না, তাই বেশ কিছুদিন দেখাতে পেরেছিল। পানামা, অলিম্পিক, ইম্পিরিয়াল এসব সার্কাস থেকে আগেই হাতি-ঘোড়া-বাঘ-ভালুক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ওর প্যারাডাইস সার্কাসের মধুবালাকে ওরা নিয়ে গেল আরও পরে। তা-ও আঠারো বছর হয়ে গেল। আর আঠারো বছর, মানে দেড় যুগ পরে মধুবালার সঙ্গে দেখা।

এই আঠারো বছরে কত কী হয়ে গেল। দু-তিন রকম সরকার হ’ল, মঙ্গল গ্রহে মানুষ গেল, ব্যাটাছেলেরা অপারেশন করে মেয়ে হল, প্যারাডাইস সার্কাস ভেঙে গেল, বিয়ে করা স্ত্রী মরে গেল, তার নিজের ক্যান্সার ধরা পড়ল।

হ্যাঁ। কালো রঙের বাহ্য হচ্ছিল, জ্বর, শেষ অবধি ধরা পড়ল ক্যান্সার। ছেলেকে জানিয়েছিল। ছেলে মুম্বই নিয়ে গিয়েছিল। অপারেশন হয়েছে, কেমো থেরাপি। মাত্র দু’বছর আগেকার কথা। এর আগে একা একাই থাকতেন কৃষ্ণলাল। হ্যারিসন রোডের একটা মেস-এ। সম্পদ বলতে একটা অ্যালবাম। ওখানে প্যারাডাইস সার্কাসের নানারকম ছবি। দক্ষযজ্ঞ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, মহিষাসুরমর্দিনী…। যে টাকাটা সার্কাসের কল্যাণে জমিয়েছিলেন, তা থেকে যা ব্যাংকের সুদ পেতেন, তাতেই কোনওরকমে চলে যাচ্ছিল। অসুখটাই বিপত্তি বাধাল। ছেলেকে জানাতে বাধ্য হলেন কৃষ্ণলাল। ছেলে চিকিৎসা করিয়ে দিল। খরচাপাতি কী লেগেছে কৃষ্ণলালের জানা নেই। হতে পারে চিকিৎসার খরচ অফিস থেকেই পেয়েছে। ওর সার্টিফিকেটে বাপের নাম তো কৃষ্ণলাল বোসই লেখা আছে। এরপর ছেলে বলেছে মেস-এ থেকে কোনও কাজ নেই। একটা বৃদ্ধাশ্রম ঠিক করে দিয়েছে। চন্দননগরে গঙ্গার ধারে। মাসিক খরচটা ওর সুদের টাকাতেই হয়ে যায়, তবে এককালীন একটা মোটা টাকা জমা রাখতে হয়েছিল। সেটা ছেলেই দিয়েছে। মরে গেলে ফেরত পেয়ে যাবে। মরে যাওয়াটা খুব বেশি দূরে নেই। ও জানে যখন-তখন ফিরে আসতে পারে রোগটা, শরীরের অন্য কোথাও, অন্য কোনও খানে। বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষও ব্যাপারটা জানে। ওরাও বলে দিয়েছে– এখন ভালো আছে, থাকা যাবে, কিন্তু রোগব্যাধি বাড়লে এখানে রাখা যাবে না। তবে লোকটাকে ফিরিয়ে দিলে জমা রাখা টাকাও ফিরিয়ে দেবে।

বৃদ্ধাশ্রমটা ভালোই। আলো হাওয়া খেলা করে। গঙ্গাটা দেখা যায়। বোর্ডাররা গল্প করে। সার্কাসের গল্প বলেন কৃষ্ণলাল। বৃদ্ধরা গল্প শোনে। মাঝে মাঝে বলে– আবার একটু সার্কাস হয়ে যাক-না প্রফেসর বোস।

এই বৃদ্ধাশ্রম মাঝেমধ্যে বেড়াতে যাওয়ার আয়োজন করে। একবার পুরী নিয়ে গিয়েছিল। এবার ডুয়ার্স। আশ্বিনের মাঝামাঝি। জঙ্গলে সদ্যস্নান সেরে আসা শ্যামলি। নদীজল কলকল, কাশফুল দুলছে। এই ডুয়ার্স পরিক্রমার মধ্যেই ছিল খয়েরবাড়ি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণশালা দর্শন। গতকাল এসে এক ঝলক চিতাটিকে দেখে মনে হয়েছিল এই সেই মধুবালা। তাই আজ আবার। অন্যরা অন্যত্র বেড়াতে গেছে। গেস্টহাউসে ফিরে আসবে বিকেলে। শরীর খারাপের নাম করে গেস্টহাউসেই রয়ে গিয়েছিলেন, তারপর হাঁটি হাঁটি করে আবার এখানে। মধুবালার টানে।

সেই রাত্রের কথা মনে পড়ে। রক্তমাখা জবুথবু চিতাবাঘটি। সারা গায়ে কী সুন্দর ছোপছোপ। বড়ো কাঠের বাক্সে ঢোকানো হ’ল। উপরে চাপা দেওয়া। গোপনে রাখা। স্থানীয় মানুষদের চোখের আড়ালে রাখা। জানতে পারলে পিটিয়ে মেরে দিত। বাক্সের ভিতর থেকে মাঝে মাঝেই গাঁক-গাঁক করে উঠছিল। যন্ত্রণার কাতরানির শব্দের সঙ্গে ক্ষোভ মেশানো ছিল, ক্রোধও।

মালবাজারের পাট গুটিয়ে এরপর অসমের বড়পেটা। ওর জন্য খাঁচা বানানো হ’ল। খাঁচায় খাবার দেওয়া হল। খাঁচার ভিতরে আস্ফালন। কৃষ্ণলাল ওকে সোনামনি ডেকেছে, এমন দুষ্টুমি করে না সোনা বলেছে, খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে ওর পিতামহের মতো গানও শুনিয়েছে, ‘এক পলকের একটু দেখা– আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কী?’ খাঁচার ভিতরে থেকে ও হালুম করেছে, গাঁক-গাঁক করেছে। মধুবালার জন্য একটুকরো লেজও গড়িয়ে দিয়েছিল। সার্কাসে যখন আসত, নকল লেজের টুকরোটা জোড়া দিয়ে দিত। কৃষ্ণলাল তো ট্রেনিং জানে না, অন্য সার্কাস থেকে একজন ট্রেনার আনিয়েছে। সেই ট্রেনার বলেছিল– এই চিতার বয়স একবছরও হয়নি। শিশু চিতা। কৃষ্ণলাল ওর নাম রেখেছিল মধুবালা।

ট্রেনার বলেছিল– এদের ঠিক মতো খাবার দিতে নেই। ক্ষুধার্ত রাখতে হয়। ক্ষুধার্তদেরই বশে রাখা যায়। হালুম করলেই চাবুক। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। হুকুম পালন করলেই খাবার দেওয়া হবে। এটাই নিয়ম। এটাই ফর্মুলা।

এভাবেই পোষ মেনেছিল মধুবালা। বশ্য থাকার বিনিময়ে খাদ্য। তারপর ক্রমশ বনের চিতাবাঘ মানুষের নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। চাবুককে ভয় পেতে শিখল। নখ গুটিয়ে নিল থাবার ভিতর। নখ গোটানো থাবায় হ্যান্ডশেক শিখল। পিঠে চাপলেন প্রফেসর বোস। গলায় পাটের কেশর চাপল, সং সাজল বনের চিতা। সিংহের অভিনয় করল। প্যারাডাইস সার্কাসের নামযশ হল। মাইকে ফোঁকা হতে লাগল ‘চিতাবাঘের আশ্চর্য খেলা’।

খাঁচার লোহার বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণলাল, মানে প্রফেসর বোস হেঁকে চলেছেন মধুবালা… হ্যালো মধুবালা, মাই ডার্লিং… কাম হিয়ার… কাম হিয়ার।

এবং কী আশ্চর্য। মধুবালা আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। ওর অবশিষ্ট লেজটুকু নড়ে উঠল। খাঁচার ওধারে মধুবালা। হ্যাঁ, মধুবালাই তো। চিতাও কি মনে রাখে? বেড়ার ওধারে মধুবালা। ও কি এখন প্রৌঢ়া? ওর চোখ চিকচিক করছে কেন? জল? চোখে জল?

৪

এই পারে আমি আর ওই পারে তুমি।

মাঝে লোহার খাঁচা।

কেমন আছিস রে মধুবালা?

মধুবালা একবার তাকায়। প্রফেসর বোসের সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

মধুবালা একটা আওয়াজ করে… গররর…।

প্রফেসর বোঝেন– তুমি ভালো আছো তো বোস?

প্রফেসর বলেন– কী করে ভালো থাকব বল। তোকেও ওরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল, বাঁদর, কাকাতুয়াকেও নিয়ে গেল, তিড়িংটাও মরে গেল ঝপ করে, বড্ড মদ খেত। দলের আর রইল কী? মহিষাসুরমর্দিনীর আইটেমটাই বন্ধ হয়ে গেল। দলটাই উঠে গেল। দুর্গা, মানে দুগ্গি রে, ও বলল– এবার আমার কী হবে। কেউ তো আমার রইল না। আমার একটা উপায় করেন। ওকে কিছু টাকা দিয়ে বিদেয় দিলাম। অন্যরা কেউ কেউ অন্য সার্কাসে চলে গেল। আমিও এখন তোর মতোই একটা বৃদ্ধাশ্রমে। তুই নিশ্চই এখানে আমার সার্কাসের চাইতে ভালো আছিস। কত গাছ। মাথার উপর আকাশ। ছোটো খাঁচার ভিতরে তো থাকতে হয় না আর। তোর মুক্তি হয়েছে। আমারও মুক্তি হয়ে যাবে মধুবালা। ক্যান্সার। এখন ঠিকই আছি, তবে আবার চলে আসতে পারে। খুব ভালো হল, যাবার আগে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আবার।

মধুবালা পিছন ফিরল। চলে যাচ্ছে কেন? ও কি চিনতে পারেনি তবে? আবার ডাকল, পুরোনো কায়দায়। হুকুম যেমন। কাম হিয়ার। কাম হিয়ার মধুবালা।

মধুবালা ফিরে এল। হুকুমের শব্দ মনে রেখেছে ও। দাঁড়িয়েছে।

প্রফেসর সত্যি সত্যি গান গায়। ‘আরও ভালো হতো। যদি তুমি আর আমি, পাশাপাশি বসে কাটিয়ে দিতাম যদি কিছুটা সময়…’।

এবার জঙ্গলের কেয়ারটেকার হাঁক দেয়। হাতে বস্তা। ও বেড়ার ওধারে। হু…উ..ই, হুক, হুক।

একটা পাথরের উপর মাংসখন্ড ফেলে দেয়।

গানের চেয়ে খাদ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এই জ্ঞানে মধুবালা খাদ্যের দিকেই মুখ ফেরায়।

কৃষ্ণলাল আরও কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। দূর থেকে মধুবালার খাওয়া দেখে। খাওয়া শেষ হলে কৃষ্ণলাল আবার ডাকে। হুকুমের স্বরেই ডাকে। কেয়ারটেকারটি এগিয়ে আসে। বলে, চ্যাঁচামেচি করছেন কেন! কৃষ্ণলাল বলে এই বাঘটি আমার পুরোনো বন্ধু। বহুদিনের চেনা।

কেয়ারটেকার বলে, যত পাগলের কারবার। চলে যান এক্ষুনি। জঙ্গলে জোরে কথা বলা বারণ। ওই দেখুন বোর্ড।

বোর্ডে লেখা– জঙ্গলের শান্তি ও নীরবতা বজায় রাখুন।

কৃষ্ণলাল গুটিগুটি পায়ে চলে যায়। গেট পেরিয়ে, ছায়াছায়া পথে এবার পিচ রাস্তায়। এখানে কয়েকটা হোটেল। আর মিনিট পনেরো হেঁটে গেলেই গেস্টহাউস। কৃষ্ণলাল ভবেন এখানকার একটা হোটেলেই খেয়ে নেবেন। তৃপ্তি হোটেল। আজকের স্পেশাল বোরালি মাছ। ডুয়ার্সে শো করতে এলে এই মাছ খেয়েছেন কত।

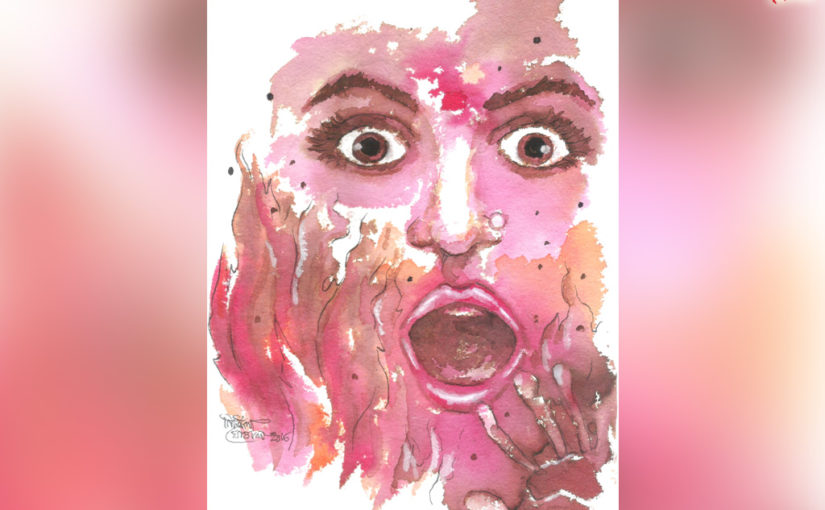

ডুয়ার্সের নদীগুলোতেই এই মাছ পাওয়া যায়। হোটেলে ঢুকতেই বাঁদিকে একটা বাঁশের মাচা। সেই মাচায় শুয়ে আছে এক মহিলা। মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। মুখটা চেনা-চেনা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন কৃষ্ণলাল। বেজে ওঠে বেসুরো ট্রাম্পেট। দুর্গা? দুর্গাই তো। দুগ্গি। কৃষ্ণলাল চেঁচিয়ে ওঠেন। দুগ্গি, তুই?

দুর্গা চোখ খোলে। অপলক কিছুক্ষণ। ঠোঁট নড়ে ওঠে। হাল্কা শব্দে শোনে– পফেছর…।

পাশের কাশফুল ঝোপ নড়ে ওঠে। একটা নাম না জানা পাখির ডাক। কী আশ্চর্য। এখানে দুর্গা। এখানেই মধুবালা। কী করে হয়। পৃথিবী কী বিচিত্র। কোণায় কোণায় কত রহস্য কত সুখ পড়ে থাকে।

কৃষ্ণলাল বলেন– দুর্গা, তুই কি করে এখানে?

দুর্গা কিছু বলার চেষ্টা করে হয়তো, ঠোঁট নড়ে। কথা আসে না। তৃষ্ণা এগোয়, জল এগোয় না। হোটেল মালিক হাফপ্যান্ট আর জঙ্গলছাপ গেঞ্জি পরা। বলে– চেনেন এই মাসিকে?

কৃষ্ণলাল বলেন– খুব চিনি। এখানে কি করে ইনি?

হোটেল মালিক যা বলে তার সার কথা হল– এই মহিলা এই হোটেলে বাসন মাজা, তরকারি কোটা, ধোয়াধুয়ির কাজ করছে ওর বাবার আমল থেকে। টুকটাক রান্নাও। জঙ্গল থেকে ঢেঁকিশাক কুড়িয়ে আনতে গিয়ে পাথরে পা পিছলে পড়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সবাই ধরাধরি করে নিয়ে আসে। জ্ঞান আসে, কিন্তু অঙ্গ পড়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। হাসপাতালে দেখিয়েছে। আলিপুরদুয়ারে। ওরা বলেছে শিরদাঁড়ায় চোট লেগেছে। অপারেশন দরকার। কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। কে নিয়ে যাবে কলকাতায়! এতদিনের পুরোনো মাসি। ফেলেও দেওয়া যায় না। শুয়েই থাকে।

কৃষ্ণলাল ওর পাশে বসে। নিজের কথা বলে।

এই দুগ্গিই দুঃখের কথা বলত প্রফেসরকে। বলত ওর স্বামী মদ খায়, মদটাই ওর আসল আনন্দ। বলত স্বামীর সোহাগ পায় না। বলত ও বাঁজা। বলত ও আদর চায়। কৃষ্ণলাল সেটাও দিয়েছিল।

কৃষ্ণলাল ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মধুবালার কথা বলে। বলে কী আশ্চর্য, এত কাছে তোমরা দু’জনে থাকো, অথচ তোমাদের দেখা হয়নি। দুগ্গির মুখে হাসির রেখা আঁকা হয়ে যায়। ওর ঠোঁট নড়ে। প্রফেসর ঠিক বুঝতে পারছে ও বলছে, ওসব জায়গায় তো টুরিস্ট বাবুরা যায়। আমি কী করতে যাব?

প্রফেসর বলে– দেখবি দুগ্গি, দেখতে যাবি তোর মধুবালাকে? আবার চড়বি নাকি ওর পিঠে? ওর মুখে শিউলি ফোটে। কাশফুল নড়ে। আকাশে সাদা মেঘ ডানা মেলে।

দুগ্গিকে একটা ভ্যান রিকশায় শুইয়ে দেয়। পাশে প্রফেসর। মনে মনে বলে দুগ্গি, তোকে এই অবস্থায় ফেলে আমি চলে যেতে পারি? এখান থেকেও নয়, পৃথিবী থেকেও নয়। এখন আমার মরে যাওয়া চলবে না। ক্যান্সারের নিকুচি করেছে। তোকে কলকাতা নিয়ে যাব।

তার আগে ওই পুরোনো বন্ধুর কাছে।

সেই লোহার বেড়ার কাছে ভ্যান রিকশা থামে। কৃষ্ণলাল প্রফেসর বোস হয়ে হাঁকেন– মধুবালা… কাম, কাম হিয়ার। ইউ সি হু ইজ শি। কাম অন, কাম অন…। মধুবালা গুটি গুটি পায়ে বেড়ার কাছাকাছি চলে আসে। সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। চিতার গায়ে বিকেলের সোনা রোদ। দুগ্গি পাশ ফেরে। মধুবালাকে চিনতে পারে যেন। ওর মুখে শিউলি-কাশফুল-সাদা মেঘ মেশানো শরৎ। মধুবালা শব্দ করে। বলে, চিনতে পারছ দিদি? বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীরা ধরনির বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালা। আনন্দময়ী মহামায়ার পদধবনি। দুগ্গি কনুইয়ে ঠেস দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। প্রফেসর বাড়িয়ে দেয় হাত। দুগ্গি বসে। পিঠে হাত দিয়ে রাখে প্রফেসর। দুগ্গি ক্রমশ দুর্গা হয়ে যায়। লোহার খাঁচা আঁকড়ে ধরে দু’হাতের আঙুলে। প্রফেসর কোমর ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। দুর্গা বেড়া ধরে এক’পা – দু’পা। মধুবালা গররগরর করে বলে হ্যাঁ-হ্যাঁ, এভাবেই। সার্কাস দেখাচ্ছে দুর্গা। আবার। হয়। ভালোবাসায় হয়। বেজে উঠল ট্রাম্পেট, বিউগল। বাজল। ‘বাজল তোমার আলোর বেণু, মাতল রে ভুবন…’