পর্ব – ২

আসলে শোভনের জন্যই শুভায়ুর, দুর্গার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তা না হলে তার জানাই হতো না জয়নগর গ্রামে এরকম একটি সুন্দরী রমণী রত্ন আছে। পাওয়া হতো না প্রেমের রূপ-রস-গন্ধ। তার বেশ মনে আছে, অভাবের জন্য যখন তাদের সংসার অচল হয়ে পড়েছিল, তখন শোভন জয়নগরে তার দাদার শ্বশুরবাড়িতে পাঁচশো টাকার একটা টিউশনি জোগাড় করে দিয়েছিল। সে সময় অভাবের সংসারে টিউশনি করে পাওয়া পাঁচশো টাকার মূল্য ছিল অনেক।

শুভায়ু যখন দুর্গার ছোটো ভাই রাজুকে পড়াতে যেত, তখন সে দেখত ছলছুতো করে দুর্গা পড়ার ঘরে হঠাৎ ঢুকে তার উপস্থিতি ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিত। কখনও ছাত্র পড়ানোয় ব্যস্ত শুভায়ুর কানের কাছে আলতো স্বরে বেজে উঠত রঙিন কাচের চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ আবার কখনও কোনও মুহূর্তে ভেসে আসত শাড়ির খসখস শব্দ। যদি কখনও পড়ার ঘরে স্নো পাউডারের গন্ধ ঘ্রাণে ভেসে আসত, শুভায়ু বুঝতে পারত দুর্গা এসে ঘরে ঢুকেছে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি ঘিরে থাকত শুভায়ুকে সারাক্ষণ।

সে সময় শুভায়ুকে যেন নেশায় পেয়ে বসেছিল। পড়াতে এসে যদি কোনও দিন দুর্গার উপস্থিতি টের না পেত, মনটা তখন ভীষণ খারাপ লাগত। অথচ তখনও তার ছাত্রের দিদির মুখটা দেখা হয়নি। সে যেমন মাথা নীচু করে শোভনের দাদার শ্বশুড়বাড়ি পড়াতে আসত, তেমনি পড়ানো শেষ হলে মাথা নীচু করেই চলে যেত। শুধু একদিন সে যখন তাকে চা দিতে এসেছিল, সেদিন শুভায়ু সাহস করে চশমার ফাঁক দিয়ে তার পদ্মফুলের মতো আলতা পরা ফরসা পা দু’খানা দেখেছিল। তাইতেই সে মজে গিয়েছিল। তারপর থেকে দুর্গার মুখটা দেখার জন্য সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

একদিন দুর্গা সে সুযোগ করে দিল। সে দিন কী কারণে যেন ঘরে ঢুকেছিল। ‘উরি বাবারে বলে হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠতেই শুভায়ু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, “কী হয়েছে?”

—দেখুন না, আরশোলা। বলে দুর্গা কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়েছিল।

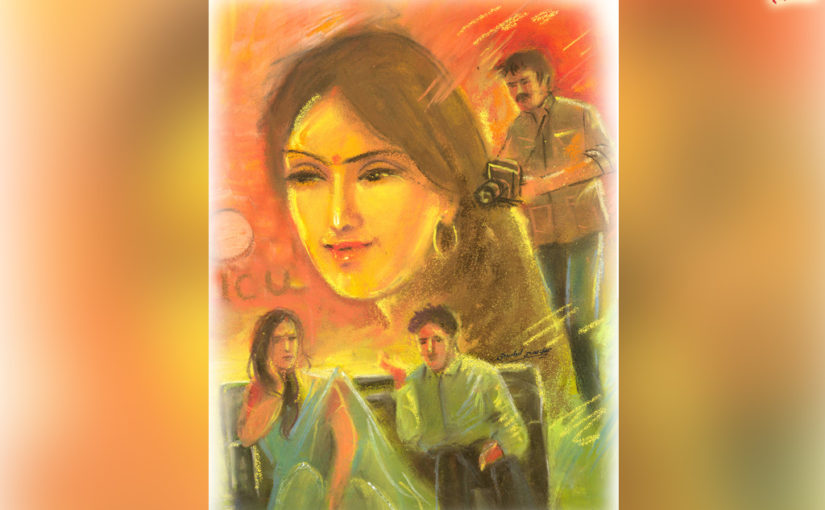

শুভায়ু দেখল তার সামনে যেন কুমোরটুলির রাখাল পালের দুর্গা প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে। সে দিন কি তিথি ছিল তা মনে নেই। শুধু মনে আছে দুর্গার পরনে ছিল জরিপাড় বসানো লাল ছাপা তাঁতের শাড়ি, কানের লতিতে ছিল সোনার রিং, গলায় ছিল কালো পুঁতি দিয়ে গড়া মঙ্গলসূত্র হার, আর নাকে ছিল ডালিমের দানার মতো লালপাথর সেট করা নাকছাবি। যতদূর মনে পড়ে, কপালের মাঝখানে কুমকুমের একটা ছোটো টিপও ছিল।

আজও মনে আছে, দুর্গার সেই অপরূপ মোহিনী রূপ দেখে শুভায়ু ফস করে বলে ফেলেছিল, ‘দুর্গা নামটা তোমার সার্থক!’

সে কথা শুনে দুর্গার মেক-আপ করা মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল। শুভায়ুর স্পষ্ট মনে আছে, দুর্গা তাকে জিভ ভেংচে ছুটে পালাতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।

শুভায়ু পড়ার টেবিল থেকে উঠে এসে কোনও দ্বিধা না করে তার হাত ধরে তুলে বলেছিল, ‘খুব লেগেছে বুঝি?’ দুর্গার সুন্দর মুখটা তখন ঘামতেলের মতো চকচক করছিল। সে যখন মাথা নেড়ে তার ভ্রমরকালো চঞ্চল চোখের দৃষ্টি দিয়ে শুভায়ুকে মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন করে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল, তখন শুভায়ুর বুকে হাজার খুশির ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। ছোটোবেলা থেকে যত দুঃখ যন্ত্রণা তার মনে জমা হয়েছিল, তা যেন দুর্গার এক পলকের সম্মোহনী দৃষ্টিতে সেই মুহূর্তে গলে জল হয়ে গিয়েছিল।

তার পর পরম লগ্ন এল সেই দিন, যে-দিন পড়াতে গিয়ে দুর্গা তার প্রেমপত্রে কোনও ভনিতা না করেই জানিয়ে দিয়েছিল তার মনের গোপন কথা… ‘তোমাকে ভালোবাসি। এর চেয়ে বড়ো সত্য আমার কাছে আর কিছু নেই। ভালোবাসা যদি কোনও পাপ না হয়, যদি অন্যায় না হয়, তাহলে অন্তত একটা চিঠি লিখে আমাকে জানিও। তোমার চরণে শত কোটি প্রণাম জানিয়ে চিঠি এখানেই শেষ করছি।’

— ইতি দুর্গা।

ক্রমশ…