আলের উপর দিয়ে হেঁটে পিচের রাস্তার দিকে যাচ্ছিল জিয়ন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, মেঘ জমছে। যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। সকালবেলায় খটঙ্গা গ্রাম থেকে ও যখন বেরিয়েছিল, তখন ঝকঝকে রোদ্দুর। সাইকেল চালিয়ে ওর খেত জমিতে আসার সময় দরদর করে ঘামছিল। জিয়ন তখন মনে মনে মারাংবুরুর কাছে প্রার্থনাও করেছিল, যেন দু’একদিনের মধ্যে বৃষ্টি নামে। অনেক কষ্টে সেচের জল এনে ধান রুয়েছে। সেই ধানগাছ এখন হাঁটুর সমান বেড়ে উঠেছে। জলের অভাবে যেন শুকিয়ে না যায়। কানালি জমি এমনিতে নীচু, ধানচাষ খুব শক্ত। কিন্তু, উপায় নেই। বাপ-ঠাকুদ্দার রেখে যাওয়া জমি জিয়ন শুখা ফেলে রাখবে কী করে?

পিয়াল গাছের নীচে সাইকেলটা রাখা আছে। বৃষ্টি নামার আগেই ওকে বাড়ি ফিরতে হবে। বছর দুয়েক আগে পুবের দেশে জনমজুরি খাটতে গিয়ে কিছু টাকা জমিয়েছিল জিয়ন। তখনই বর্ধমানে ঠিকাদারের এক সর্দারের কাছ থেকে ও পুরোনো সাইকেলটা কেনে। এখন খুব কাজে লাগছে। খেতের নজরদারির জন্য যখন-তখন ও চলে আসতে পারে। সাইকেল নিয়ে হুটহাট ঝালদা শহরে চলে যায়। চাষ দফতরের বাবুদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। আজকাল সরকার থেকে বিনে পয়সায় বীজধান পাওয়া যায়। প্রয়োজনমতো রাসায়নিক সার ইউরিয়া আর কীটনাশকও। ঠিক সময়ে পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত আপিসে গিয়ে মুরুব্বিদের তোয়াজ করতে হয়। এ বারই যেমন, এখনও ইউরিয়া পাওয়া যায়নি। জিয়ন ভেবে রেখেছিল, বাড়ি ফিরে কিছু মুখে দিয়ে একবার ঝালদা শহরে যাবে। কবে ইউরিয়া পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য। কিন্তু, বৃষ্টি নামলে যে বাড়ি থেকে ওর আর বেরোতেই ইচ্ছে করবে না।

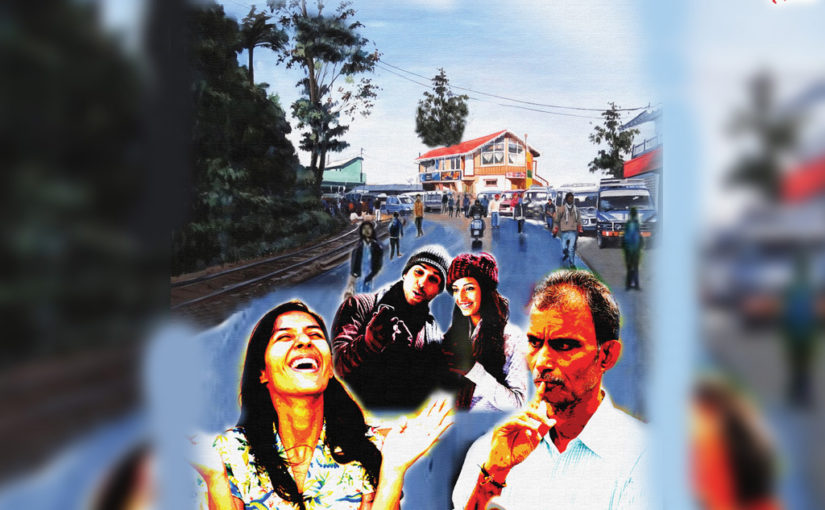

সাইকেল নিয়ে পিচের রাস্তায় উঠে আসার সময়ই জিয়ন দেখতে পেল, উলটো দিক থেকে সুবোধ খুটদার মোটর বাইকে করে আসছেন। মাঝবয়সি, পঞ্চায়েতের মেম্বার। থাকেন ওদের খটঙ্গাতেই। বদমাশ টাইপের লোক। মানুষটাকে দেখেই ওর ভ্রু কুঁচকে গেল। উনি এদিকে কোত্থেকে আসছেন? নিশ্চয় আনন্দপুর আশ্রমে গিয়েছিলেন। আবার কোনও অশান্তি ঘটাতে না কি? আশ্রমের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পঞ্চায়েতের সম্পর্ক খুব খারাপ। দোষটা খুটদার খুড়াদের মতো লোকেদেরই। সন্ন্যাসীরা গেরামের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করতে চান। রাস্তা-ঘাট, স্কুল, টিউবওয়েল বসানো। কিন্তু খুটদার খুড়ারা ওঁদের কিছুতেই করতে দেবেন না। আশ্রমের জিপগাড়ি নাকি অনেকদিন আগে একবার চাপা দিয়েছিল একটা বাচ্চাকে। তারপর থেকে মুরুব্বিরা আশ্রমের উপর খাপ্পা।

খুড়াকে আসতে দেখে জিয়নের মনে হল, যাক, ঝালদায় যাওয়ার ঝামেলা তা হলে আর পোয়াতে হবে না। উনি নিশ্চয়ই খবর দিতে পারবেন ইউরিয়া সম্পর্কে। জিয়ন দ্রুত রাস্তায় উঠে এল যাতে খুটদার খুড়া ওকে দেখতে পান। বাইক কাছে এসে দাঁড়াতেই খুড়ার গলায় মোটা সোনার চেনটা ওর চোখে পড়ল। এই বছর তিনেক আগেও বাজারে খুড়ার টেলরিং শপ ছিল। পঞ্চায়েতে ঢোকার পর উনি অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন। ও কিছু বলার আগেই বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ করে খুটদার খুড়া বললেন, ‘তু কুত্থায় থাকিস রে জিয়ন? পরশু মিছিলে এলি না ক্যানে? মুর্মুদা তুর নামে কাইল যা তা কইছিলঅ পঞ্চায়েত আপিসে।’

মিছিলের কথা মনেই ছিল না জিয়নের। পার্টির লোকজন বাড়ি বয়ে এসে বলে গিয়েছিল বটে। দিল্লির সরকার টাকা পাঠাচ্ছে না। একশো দিনের কাজের প্রোগ্রাম আটকে গিয়েছে। গাঁয়ের লোকেদের কাজ দেওয়া যাচ্ছে না। তাই প্রতিবাদ মিছিল খটঙ্গা, মারামু, বেরাদি… আশপাশের গ্রাম থেকে বেরিয়ে ঝালদার দিকে যাবে। ওই মিছিলে যাওয়াটা কত জরুরি, অনেকক্ষণ ধরে তা বুঝিয়েছিলেন স্কুলের মাস্টার দশরথ মুর্মু। বলেছিলেন, বেলা দশটার সময় স্কুলের মাঠে হাজির হতে। কিন্তু আগের রাতে বুধিরামের বাড়িতে পরব ছিল। একটু বেশি হাঁড়িয়া খাওয়া হয়ে গিয়েছিল জিয়নের। ঘুম থেকে উঠতেই সেদিন বেলা এগারোটা। সত্যি কথা বলতে কী, মিছিলের কথা মনে থাকলেও ও যেত কি না সন্দেহ। পঞ্চায়েতের সব শালা হারামখোর।

কথাটা বললে সুবোধ খুটদার চটে উঠতে পারেন। তাই ও বলল, ‘শরীলটা জুত ছিল না খুড়া।’

‘ই কথা কইলে চইলবে?’ খুটদার খুড়া বললেন, ‘মিটিন ত তুদের জন্যেই। তুরা যাতে কাজকম্ম পাস, তার জন্যঅ। তুদের মতো জুয়ান মরদরা যদি লা আসিস, মোদের খেইটে লাভ কী?’

খুড়ার গলায় বিরক্তির ঝাঁঝ। শুনে মুখ নীচু করে রইল জিয়ন। মুর্মু খুড়া ওর নামে কী বলেছেন, সেটা শোনার খুব কৌতূহল হল ওর। কিন্তু সে কথা সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না। মুর্মু খুড়া ইদানীং স্কুলে পড়ানোর থেকে অনেক বেশি সময় দেন পার্টির কাজে। আর সুযোগ পেলেই ওকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেন। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে খুটদার খুড়া জিজ্ঞেস করলেন, ‘তু লা কি আইজগাল রুজ সন্তোষ হাঁসদার ঘরকে যাচ্ছিস? মুর্মুদা কইছেল। ই তো ভালো কতা লয় বাপ।’

প্রশ্নটা করেই খর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন সুবোধ খুটদার। যেন জরিপ করে নিচ্ছেন। কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। ইদানীং মাঝে মাঝেই ওকে সন্তোষ খুড়ার বাড়িতে যেতে হচ্ছে। খুড়া এখন ঘরছাড়া। পার্টিগত বিবাদ। উনি আশ্রয় নিয়েছেন বলরামপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সন্তোষ খুড়ার মেয়ে রাইমণি বাড়িতে এখন একা। মিত্তিরবাবুদের বাড়িতে কাজ করে। সেইসঙ্গে শুয়ারের খোঁয়াড় করেছে। সেই কাজে সাহায্য করার জন্যই কখনও সখনও রাইমণি ওকে ডেকে নিয়ে যায়। এই লোকগুলো কি তাহলে রাইমণির পিছনেও লেগেছে! গেরাম থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করছে না কি? যদি তা করে, তা হলে কিন্তু ও ছেড়ে দেবে না। রাইমণিকে ও প্রথম দেখে চাকলাদাঁড়ি পরবের সময়। অন্য মেয়াদের সঙ্গে ঝিকা নাচছিল। সেদিনই জিয়ন ঠিক করে ফেলেছিল, বিহা যদি করে, তো এই মেয়াকেই করবে। খুড়ার প্রশ্ন করার ধরনটা জিয়নের ভালো লাগল না। ও কার বাড়িতে যাবে, সেটা পঞ্চায়েতের লোকেরা ঠিক করে দেবে না কি?

কৈফিয়ত চাওয়ার ভঙ্গিতে খুটদার খুড়া ফের জিজ্ঞেস করলেন, ‘বইল না ক্যানে?’

আকাশে মেঘ গুড়গুর করে উঠল। জিয়নের বুকের ভিতরে রাগটাও। মুখ কঠিন করে ও তাকাল। ওর মুখ দেখে খুটদার খুড়া কী বুঝলেন, কে জানে? আকাশের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে, বাইকের ইঞ্জিন চালু করে, খানিকটা বোঝানোর ভঙ্গিতেই খুড়া বললেন, ‘সন্তোষের মেয়াছেনাটা ভালো লয় রে বাপ। রাইত-বিরেতে ল্যাংটা হইয়ে ঘুইরে বেরায়। জানগুরু বলছে, উ মেয়া ডাইন। উয়ার সঙ্গে তু পীড়িত কইরিস না।’

শুনে চমকে উঠল জিয়ন। সাঁওতাল সমাজে যে মেয়ার নামে ডাইন অপবাদ জোটে, তার কপালে অশেষ দুর্ভোগ অনিবার্য। ও জানে, রাইমণি কত দুঃখী মেয়া। কী দুর্দশার মধ্যে ও জীবন কাটাচ্ছে। একটার বেশি দুটো কাপড় ওর নেই। রাতে সেই কাপড় শুকোতে দিলে ওকে ল্যাংটা হয়েই থাকতে হয়। খুড়া শুধুশুধু বদনাম দিচ্ছেন। জিয়ন তা মানবে কেন? পালটা কিছু বলতে না চাইলেও ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ‘ই তু কী কইছিস খুড়া? রাইমণি সে র’ম মেয়া লয়। তুর কথা মাইনতে পারলাম লাই।’

‘অ… না মাইনতে চাস, মানিস লাই।’ ভ্রু কুঁচকে খুড়া বললেন, ‘তুরে কিন্তুক সাবধান কইরে দিলাম। পরে মোকে দুষ দিবি নাই।’

হিমশীতল গলায় কথাটা বলেই খুটদার খুড়া আর অপেক্ষা করলেন না। ধুলো উড়িয়ে বাইক ছুটিয়ে দিলেন গেরামের দিকে। খুড়াকে আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হল না। ইউরিয়া কবে পাওয়া যাবে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জিয়ন সাইকেলে উঠে বসল। মনে মনে বলল, ‘রাইমণির কুনও ক্ষেতি হলে তুদের ছাইড়বক না খুড়া।’ কথাটা বলেই ও একবার আকাশের দিকে তাকাল। ঘরে পৌঁছোতে ওর মিনিট দশেক লেগে যাবে। এর মধ্যে জোরে বৃষ্টি নেমে গেলে কোথাও গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। কাঁচা রাস্তায় এত পাঁক হবে, নিশ্চিন্তে সাইকেল চালানো যাবে না। গেরামের ভিতর রাস্তা মেরামতির দিকে খুড়াদের কারও নজর নেই।

কাঁচা রাস্তার একপাশে জঙ্গল। ছোটোবেলায় মায়ের সঙ্গে জিয়ন এই জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে আসত। তখন আশেপাশে প্রচুর শাল, সেগুন, মহুয়া, পিয়াল, কুসুম, কেঁদ, আমলকী গাছ ছিল। মহুয়া ফুলের গন্ধে ম ম করত পুরো অঞ্চল। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের কাঠ মাফিয়ারা রাতের অন্ধকারে এসে শাল, সেগুন গাছ কেটে নিয়ে গেছে। সবাই জানে, কারা তাদের মদত দিয়েছিল। রাস্তার এইদিকটা এখন আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস আর রাধাচূড়া গাছে ভর্তি। বাপের কাছে জিয়ন শুনেছে, রাস্তায় কোনও গাছই হয়তো আর অবশিষ্ট থাকত না, আনন্দপুর আশ্রমের সন্ন্যাসীরা যদি না এসে এইসব গাছ তখন লাগিয়ে দিতেন। বাপ প্রায়ই ওই আশ্রমে গিয়ে পড়ে থাকত। ফাইফরমাশ খেটে রোজ দশ-বিশ টাকা রোজগার করে আনত। বাপের সুবাদে সন্ন্যাসীদের অনেকেই জিয়নকে চেনেন। রাস্তা-ঘাটে কোথাও দেখা হলে তাঁরা দু’দণ্ড কথা বলেন।

সাইকেল চালানোর ফাঁকেই জিয়ন পিছন থেকে গাড়ি আসার শব্দ শুনল। পিছন দিকে তাকিয়ে ও দেখল, আনন্দপুর আশ্রমের দিক থেকে একটা জিপগাড়ি আসছে। গাড়িটাকে জায়গা দেওয়ার জন্য ও দাঁড়িয়ে পড়ল। ওকে দেখে জিপগাড়িটাও দাঁড়িয়ে গেল। গেরুয়া রঙের পোশাক পরা দু’জন সন্ন্যাসী জিপে বসে আছেন। তাঁদের একজনকে জিয়ন চিনতে পারল। দয়ানন্দ মহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে দু’হাত জোড় করে ও প্রণাম জানাল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে মহারাজ ওকে বললেন, ‘তুমি ঠাকুরদাস টুডুর ছেলে… জিয়ন না?’

শুনে ঘাড় নাড়ল জিয়ন। দয়ানন্দ মহারাজ বললেন, ‘একটা খারাপ খবর আছে জিয়ন। রাঁচির জঙ্গল থেকে একটা হাতির দল এসে বেলামু পাহাড়ের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে। দু’একদিনের মধ্যেই দলটা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়বে। সব্বাইকে সাবধান করে দিও।’

শুনে উত্তেজনায় সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল জিয়ন। এ বারও গণেশ ঠাকুরের দল খেতের ফসল নষ্ট করে দেবে? গত বছর গেরামের কয়েকটা বাড়ি ভেঙে দিয়েছিল। ওদের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে মারা গিয়েছিল দুর্যোধন হাঁসদা বলে ওরই বয়সি একজন। সেই গণেশ ঠাকুর শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে তুলে দুর্যোধনকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি। পরে পায়ে পিষে ওকে মেরে ফেলে। রাতের অন্ধকারে এমন সময় হাত্থির দল এসে হাজির হয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজনকে পর্যন্ত খবর দেওয়া যায় না। আশ্রমের সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে এবার অন্তত একটা আগাম খবর পাওয়া গেল। দয়ানন্দ মহারাজ সাবধান করে দেওয়ার কথা বলছেন। কিন্তু গেরামের মানুষের করার কী আছে? গণেশ ঠাকুরের প্রতি লোকের এত ভক্তি, ওদের পালটা আঘাত করার কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

ও জিজ্ঞেস করল, ‘গণেশ ঠাকুরদেরকে বেলামুতেই আটকে দ্যান না ক্যানে মহারাজ?’

‘মনে হয়, সম্ভব না। আশ্রমের পাঁচিল ভেঙে ওরা ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। আমরা শূন্যে ফায়ার করে ওদের ভয় দেখিয়েছি বলে। দলটা বেশ বড়ো। দশ-বারোজনের মতো। আমরা এও খবর পেয়েছি, ওদের মধ্যে একটা খুনিয়া হাতি আছে। দাঁতাল, সে-ই লিডার।’

খুনিয়া হাত্থি মানে যে হাত্থি ইতিমধ্যেই মানুষ খুন করেছে। গত বছরও এই রকম একটা হাত্থি এসেছিল দলের সঙ্গে। এবার কার কপালে মৃত্যু লেখা আছে, কে জানে? জিয়ন শূন্যচোখে তাকিয়ে রইল। হাত্থির দল এত ক্ষতি করে যাচ্ছে, তবুও ওদের শিক্ষা দেওয়ার কথা কেউ ভাবে না! গেরামের দু’চারজনের সঙ্গে জিয়ন কথা বলেছিল। ‘পাগলা হইয়েনছিস তু’ বলে তারা সরে গিয়েছিল। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে দয়ানন্দ মহারাজ বললেন, ‘তোমাদের সুবোধ খুটদার একটু আগে আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁকে সব জানিয়েছি। আমরা এখন ঝালদার দিকে যাচ্ছি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আপিসে খবর দিতে। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, গাঁয়ের লোকদের জানাও।’

দয়ানন্দ মহারাজ চলে যাওয়ার পর জিয়ন নিজেকেই প্রশ্ন করল, ‘কী করা যায়, বল ক্যানে?’

গণেশ ঠাকুরদের অত্যাচার কী করে বন্ধ করা যায়, সে কথা গত তিন বছর ধরে জিয়ন ভাবছে। এই একটি ভাবনাই ওকে এখন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কীভাবে ওদের শায়েস্তা করা যায়? পরপর তিন বছর ওরা খেতের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। ওর জীবনের চূড়ান্ত সর্বনাশ করে দিয়েছে, এই হাত্থির একটা দল। সেই কথা যখনই জিয়ন ভাবে, অসহ্য রাগে ওর পেশিগুলো ফুলে ওঠে। বদলা নেওয়ার ইচ্ছেয় হাত নিসপিস করে। কিন্তু ঠাকুর-দ্যাবতার বিরুদ্ধে ও লড়বে কী করে? ওদের সাঁওতাল সমাজে হাত্থি যে ঠাকুর। গেরামের সবাই তাদের পুজো করে। অক্ষমতা ওর ক্রোধ আরও বাড়িয়ে দেয়। তখন কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। মারাত্মক এক বিষণ্ণতা ওকে গ্রাস করে। তখনই বাড়ির উঠোনে ও ধামসা মাদল বাজাতে শুরু করে। যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে, ততক্ষণ মাদল বাজিয়েই যায়।

গেরামে ঢোকার মুখে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়তে শুরু করল। পরনের টি শার্ট আর পাজামা যাতে ভিজে না যায়, সেজন্য নকুল মণ্ডলের দোকানে চালার নীচে এসে দাঁড়াল জিয়ন। বাড়িতে ফিরে পোশাক বদলে ও লুঙ্গি পরে নেবে। খটঙ্গার স্কুলে ও আর নকুল একসঙ্গে আট ক্লাস অবধি পড়েছিল। ছোটোবেলার বন্ধু। স্কুল ছেড়ে দেওয়ার পর বাপের মুদিখানা দোকানে বসে যায় নকুল। আর জিয়ন চাষের কাজে হাত লাগিয়েছিল বাপের সঙ্গে। নকুলের দোকানটা বাজারের ঠিক পাশে। বুদ্ধি করে ও একটা চায়ের ঠেক বানিয়েছে। পুরুলিয়া শহর থেকে একটা সাদা-কালো টিভি সেট কিনে এনে লাগিয়েছে লাগোয়া দোকানে। চা খাওয়ার ফাঁকে অনেকেই বসে খবর শোনে। এই মুহূর্তে অবশ্য দোকানে কোনও খদ্দের নেই। অন্য সময় নকুল কথা বলার সময় পায় না। আজ জিয়নকে দেখে একটা টুল এগিয়ে দিয়ে ও বলল, ‘বোস না ক্যানে।’

গেরামে এই একটি লোকের সঙ্গেই জিয়ন মন খুলে কথা বলে। মাঝেমধ্যে এলে নকুলের কাছে গেরামের অনেক খবর পায়। রাইমণিকে ডাইন অপবাদ কারা দিল, কেন দিল, কথায় কথায় ও জিজ্ঞেস করবে, ভেবে নিয়ে টুলে বসে পড়ল জিয়ন। বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। স্কুলের মাঠটা ঝাপসা দেখাচ্ছে। লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছগুলো মাথা নাড়াচ্ছে বাতাসের দমকে। দৃষ্টি সরিয়ে এনে জিয়ন দেখল, দ্রুত হাতে চা বানাচ্ছে নকুল। দোকানে এলে এইটুকু আতিথ্য ও পায়। একটু পরেই চা ঢেলে মাটির ভাঁড় ওর দিকে এগিয়ে দিল নকুল। কাচের বয়াম খুলে বেকারির বিস্কুট বাড়িয়ে দিল। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে দু’জনে কথা বলতে লাগল। চা খাওয়ার অভ্যাস আগে জিয়নের ছিল না। ভিন দেশে জনমজুরির কাজ করতে গিয়ে অভ্যাসটা করে ফেলেছে। কানালি জমিতে একবারের বেশি চাষ করা যায় না। খেতির কাজকর্ম যখন থাকে না, তখনই ও বেরিয়ে পড়ে। বছরে পাঁচ-ছ’মাস গেরামেই থাকে না।

বাজারের হালচাল, পঞ্চায়েতের পক্ষপাতিত্ব, গেরামের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে লাগল নকুল। একটা সময় সন্তোষ খুড়া হয়ে ওদের আলোচনা চলে এল রাইমণিতে। খুটদার খুড়া হুমকি দিয়েছেন শুনে নকুল বলল, ‘উকে লষ্ট কইরে দিবেক শালা হড়ডপটরা। তুকে এগটা কথা কইব ভাবছিলাম জিয়ন। তু ত উকে ভালোবাসিস। রাইমণিকে তু বিহা কইরে ফ্যাল না ক্যানে?’

রাইমণিকে ঘরে আনার ইচ্ছেটা জিয়নের মাঝেমধ্যেই জাগে, যখন ও ভিন দেশে কাম করতে যায়। সেখানে মরদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনমজুর খাটে মেয়ারা। প্রবাসে তাদের সুখী দাম্পত্য জীবন দেখে, প্রতিবারই জিয়ন ভাবে, গেরামে ফিরে রাইমণির সঙ্গে বিহাটা সেরে ফেলবে। দু’জনে মিলে পাকাপাকিভাবে রাঁচি অথবা হাজারিবাগ চলে যাবে। খটঙ্গার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখবে না। কিন্তু গেরামে ফেরার পরই ওর আক্রোশ ফের চাগাড় দিয়ে ওঠে। বদলা নেওয়ার আগুন জ্বলতে থাকে ওর বুকে। প্রতি রাতেই নির্জন ঘরে শুয়ে থাকার সময় সেই দুঃস্বপ্নের দৃশ্যগুলো ওর চোখের সামনে ভাসে। সেকথা মনে করে জিয়ন বলল, ‘তু কইলি, আর আমি ঝপ কইরে বিহা কইরে লুব! অ্যাখুন আমি বিহা কইরতে পারবক লাই ভাই। মোর এগটা কাম বাকি আছে। তু ত জানিস।’

‘হাত্থিদের ফাইন্দে ফ্যালার কাম বুঝি?’ নকুল বলল, ‘পাগলার মতন কথা বলিস না ভাই। গেরামের মানুষ তুর নামে কী কয়, তু জানিস? তুর মাতথায় ব্যামো হইনছে।’

‘বলুক গা। তাতে কিছু আইসে যায় না।’

‘শুন ভাই, অতীতে কী হইনছে, মুনের মধ্যে চেইপে রাখিস না। ভুইলে যা। হাত্থি ঠাকুরের সঙ্গে তুই লড়বি কী কইরে? উয়াদের সঙ্গে লড়া অততো সহজ কথা লয়। উয়াদের কাছে মানুষ ত লিইলিপুট। তু একা কী কইরবি, বল? হাত্থি ঠাকুরকে মেইরে ফেলবি? উ চেষ্টা করিস লা ভাই। কইরলে ফরেস্টবাবুরা তুকে ধরে লিয়ে যাবেক।’

নকুল আরও কী বলতে যাচ্ছিল, দু’তিনজন খদ্দের এসে যাওয়ায় চুপ করে গেল। বৃষ্টির তোড় কমে এসেছে। আনন্দপুর আশ্রমের দিকটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গেরাম আর আশ্রমের মাঝে প্রায় এক কিলোমিটার পাথুরে রুক্ষ জমি। অনেক ঘুরে ঘুরে, পায়ে হেঁটে আশ্রমে যেতে হয়। আশ্রমটা কীসের, সে সম্পর্কে জিয়নের কোনও ধারণা নেই। তবে ভিতরটা বিশাল, বলতে গেলে ছোটোখাটো একটা শহরের মতো। কী নেই তাতে? স্কুল, ব্যাংক, হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, বাজার… সব আছে। বাপের মুখে জিয়ন শুনেছে, ওখানে যারা থাকে, তারা বেশিরভাগই বিদেশি। ওখানে যাকে তাকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বিনা অনুমতিতে পুলিশও ওখানে ঢুকতে পারে না। বাপের সঙ্গে অবশ্য বেশ কয়েকবার জিয়ন আশ্রমের ভিতরে গিয়েছে। সে এক আশ্চর্য জগৎ।

‘শুইনেছিস, গণেশ ঠাকুরের দল লা কি আবার গেরামের দিকে আইসছে।’

নকুলের কথা শুনে জিয়ন এদিকে মুখ ফেরাল। খবরটা খদ্দেরদের মধ্যেই কেউ নিশ্চয় ওকে দিয়ে গেল।

জিয়ন ঘাড় নেড়ে বলল, ‘শুইনেছি। আজকাইলের মধ্যেই গেরামে ঢুইকবেক।’

‘গেরামের মানুষ রাইত জেইগে খেত সামাল দিবে বইলে তৈরি হইনছে। খুটদার খুড়া মিটিন ডেইকেছেন। তু একবার যা না ক্যানে পঞ্চায়েতে।’

কোনও উত্তর না দিয়ে জিয়ন মুখ গোঁজ করে বসে রইল। পঞ্চায়েতের অফিসে গিয়ে কী আর হবে? না, না, কিছুতেই ও খুটদার খুড়াদের কাছে যাবে না। বেলামু পাহাড়ের দিক থেকে হাত্থির দল যখন এ দিকে আসবে, তখন প্রথমেই পড়বে ওর খেত। হাত্থিদের দাপাদাপিতে ধানগাছের কী অবস্থা হবে, ভাবতেই রাগ হতে লাগল জিয়নের। গত দু’মাসের পরিশ্রম বৃথা যাবে। রাতে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে, হই হট্টগোল করে হয়তো হাত্থি তাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। পাহারাদারদের লক্ষ্য থাকবে, নিজের খেত বাঁচিয়ে অন্যের খেতের দিকে হাত্থির পালকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাতে কোনও লাভ হবে না।

গণেশ ঠাকুরের দল আগে দলমা থেকে বেরিয়ে অযোধ্যা পাহাড় হয়ে নেমে আসত। কিন্তু, তিন বছর আগে সেই প্রথম রাঁচির দিক থেকে আচমকাই একটা দল বেলামু পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঢুকে পড়েছিল ওদের গেরামে। মানুষজন সচেতন হওয়ার আগেই গেরামে কান্নার রোল উঠেছিল। গভীর রাতে পোষা কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল জিয়নের। ভয়ার্ত সেই ডাক। বিছানা ছেড়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই মূর্তিমান বিভীষিকা চোখে পড়েছিল ওর। একটা দাঁতাল হাত্থি উঠোনে দাঁড়িয়ে। প্রবল বেগে মাথা নাড়াচ্ছে। মুলো বাঁশের মতো তার দুটো দাঁত। বিরাট কান দুটো ফটরফটর করছে। কুকুরের ডাক শুনে বিরক্ত। প্রায় জমি ছোঁয়া ওর লম্বা শুঁড় থেকে ভোঁস ভোঁস শব্দ ভেসে আসছে। হাত্থিটা এক পা বাড়িয়ে লক্ষ্য স্থির করায় ব্যস্ত। শুঁড়ে পেঁচিয়ে কুকুরটাকে শূন্যে তুলে নেবে।

মাটির বাড়ির ভিতরের ঘরে বাপ-মা আর বোন শুয়ে আছে। তাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছে কি না, জিয়ন বুঝতে পারেনি। ওর কাছে এমন সময়ও ছিল না, ভিতরে ঢুকে সবাইকে ডেকে তোলে। বাড়ির উঠোনে প্রকাণ্ড জীবটাকে আগে কখনও দেখেনি। কুকুরের আস্ফালন তাই আরও বেড়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি কোথাও একটা গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিল জিয়ন। তার মানে আশেপাশে আরও সঙ্গী নিয়েই দাঁতালটা ঢুকেছে। শুক্লপক্ষের রাত। হালকা জ্যোৎস্নায় কী চোখে পড়েছিল কে জানে? কুকুরটা হঠাৎই রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। ভয় পেয়ে পিছু হটে, ঘরের ভিতর ঢুকে আশ্রয় নিয়েছিল চৌকির নীচে। সেখান থেকেই কুঁইকুঁই আওয়াজ করছিল। ওকে তাড়া করে, এর পর ঘরে ঢোকার চেষ্টায় হাত্থিটা যখন মাটির দেয়ালে ঢুঁসো মারে, তখনই প্রাণভয়ে দাওয়া থেকে লাফিয়ে নেমে জিয়ন খিড়কির দিকে ছুটে গিয়েছিল। পরক্ষণেই ও টালির চাল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে দেখে। খিড়কি থেকেই ও বাপ-মায়ের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। সেইসঙ্গে উন্মত্ত হাত্থির হুঙ্কার।

শেষ রাতে গণেশ ঠাকুরের দলটাকে পিচের রাস্তা ধরে চলে যেতে দেখেও জিয়ন জঙ্গল থেকে বেরোনোর সাহস পায়নি। আতঙ্কে থরথর করে কেঁপেছিল পিয়াল গাছের আড়ালে। আলো ফোটার পর ফিরে এসে দেখে বাড়ির কোনও চিহ্নই নেই। কুকুরকে খুঁজে পাওয়ার তাগিদে ভগ্নস্তুপের উপর দাপাদাপি করে গিয়েছে হাত্থির দল। মাটির কলসিতে রাখা হাঁড়িয়াও খেয়ে গিয়েছে। গেরামের লোক চৌকির নীচ থেকে টেনে বের করেছিল থেঁতলে যাওয়া তিনটে দেহ। ওর বাপ, মা আর বোনকে। কুকুরটার কোনও হদিশই পাওয়া যায়নি। মনে আছে, জিয়নের সব মনে আছে। উঠোনে তিনটে মৃতদেহ পড়েছিল অনেক বেলা পর্যন্ত। পঞ্চায়েতের লোকজন বলেছিল, ফরেস্টবাবুরা না আসা পর্যন্ত সৎকার করা যাবে না। হাত্থির তাণ্ডবে কেউ মারা গেলে না কি ফরেস্টবাবুদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। সারাটা দুপুর জিয়ন শোকস্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি। ওর বুকে তখন আগুন জ্বলছিল ধিকধিক করে। ফরেস্টবাবুরা বিকেলের দিকে এসে রিপোর্ট নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। না, পরে কোনও ক্ষতিপূরণ জিয়নের কপালে জোটেনি। বাবুরা বলেছিলেন, নিছক দুর্ঘটনা। টালির চালা ভেঙে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের।

নকুলের দোকানে চালার নীচে বসে অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে জিয়নের ফের একবার কৈলাস স্যারের কথা মনে পড়ল। স্কুলের বাংলা টিচার ছিলেন কৈলাস স্যার। ক্লাসে পড়ানোর সময় স্যার একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আচ্ছা বল তো, সবথেকে বুদ্ধিমান প্রাণী কে?’ ওরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর স্যার নিজে থেকেই বলেন, ‘পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, তার মধ্যে সব চাইতে বুদ্ধিমান হল মানুষ। বুদ্ধিতে মানুষের সঙ্গে অন্যরা পেরে উঠবে না।’ গত তিন বছরে জিয়ন অনেকবারই ভেবেছে, স্যারের কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে এই গুন্ডা হাত্থিগুলোকে শিক্ষা দেওয়ার মতো বুদ্ধি কেন মানুষ দেখাতে পারছে না? এমন উপায় কেন খুঁজে পাচ্ছে না, যাতে ওরা আর না আসে? তা হলে কি হাত্থিদের বুদ্ধি আরও বেশি? না হলে কয়েকশো মাইল দূর থেকে রাস্তা চিনে প্রতিবছর ফসলের সময়ই ওরা আসে কী করে।

‘জল থেইমে গেনছে। ঘরকে যাবিক নাই?’

নকুলের প্রশ্নে সম্বিত ফিরল জিয়নের। সামনের দিকে তাকিয়ে ও দেখতে পেল বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। টুল ছেড়ে উঠে ও সাইকেলের কাছে নেমে এল। মনের মধ্যে যে-প্রশ্নটা এতক্ষণ পাক খাচ্ছিল, হঠাৎ সেটাই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ‘তু বুল ত ভাই নকুল। হাত্থিদের বুদ্ধি কি মানুষের থেইকে বেশি?’

প্রশ্নটা শুনে নকুল হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

চাদর মুড়ি দিয়ে দাওয়ায় শুয়ে ছিল জিয়ন। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। তবুও, শুয়ে নিজের দুর্দশার কথা ভাবছিল। হঠাৎ রাইমণির গলা শুনতে পেল, ‘শুইয়ে আনছিস ক্যানে? শরীলডা খারাপ?’

দাওয়ায় উঠে এসে মাথার কাছে বসল রাইমণি। কপালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করল গা গরম কি না? চোখ মেলে ওর সোন্দর মুখটা দেখে জিয়নের মন ভালো হয়ে গেল। রাইমণির হাতটা ধরে ও নিজের গালে ছোঁয়াল। গত তিন-চারটে দিন ওর অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে। হাত্থি ঠাকুরের দল ফের লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে ওর খেত। বুধিরাম এসে যখন খবরটা দেয়, তখন খেতে দৌড়ে যাওয়ার ইচ্ছেটুকুও জিয়নের হয়নি। নিজেকে বাড়ির মধ্যেই ও আটকে রেখেছিল। পরে শুনেছে, ঝালদার দিকে যাওয়ার সময় হাত্থির দল গেরামের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে। গাছপালা উপড়েছে। শুধু মাটির বাড়িই নয়, বুধিরামদের পাকা গাঁথনির দেওয়ালও ওদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই প্রথম বুধিরাম বলে গিয়েছে, এবার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কদ্দিন আর সহ্য করা হবে হাত্থি ঠাকুরের অত্যাচার?

মাঝে রাইমণি একদিন এসেছিল। ওকে স্ত্বান্না দিয়ে গিয়েছে। জানতে চেয়েছিল, এ বার ও কী করবে? তখনও জিয়ন কিছু ঠিক করেনি। গেরামে পড়ে থাকার কোনও মানে নেই। কিন্তু, যাবেই বা কোথায়? বর্ষার সময় ইমারতির কাজ বন্ধ থাকে। বাইরে জনমজুরির কাজ পাওয়াও শক্ত। একমাত্র বর্ধমানের দিকে গেলে হয়তো কাজ পাওয়া যেতে পারে। ওখানে বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। জিয়ন মাঝেমধ্যেই ভাবছে, রাইমণিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে নতুন সংসার পাতবে। কথাটা ভাবা মাত্র, এই বিপর্যয়ের মধ্যেও, একটা সুখের কম্পন ও শরীরে অনুভব করছে। এই মুহূর্তে রাইমণির হাতের ছোঁয়া আরও নিবিড়ভাবে পাওয়ার জন্য জিয়ন ওর কোলে মাথা রাখল। এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওর কোমর।

চুলে হাত বোলাচ্ছে রাইমণি। খানিকক্ষণ পর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ও বলল, ‘উঠ না ক্যানে। দয়া মহারাজ তুকে ডেইকেনছেন।’

দয়া মহারাজ মানে, আনন্দপুর আশ্রমের দয়ানন্দ মহারাজ। এই তো ক’দিন আগে রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হল। হঠাৎ ওকে ডেকেছেন কেন, জানার জন্য জিয়ন উঠে বসল। জিজ্ঞেস করল, ‘তুর সঙ্গে উয়ার দেখা হইয়েনছিল লা কি?’

‘হ। মো আইশ্রমে কাম কইরতে গেইনছিলাম কাইল।’

‘কী কইলেন তুকে?’

‘মুর্মু খুড়া জানগুরু লিয়ে এইসেছেন রাঁঞ্চি থেইকে। মোকে ডাইন অপবাদ দিবার লেগ্যে।’

খবরটা খুটদার খুড়ার কাছ থেকে আগেই শোনা জিয়নের। এইবার ও বুঝতে পারল, ষড়যন্ত্রের মূলে তা হলে মুর্মু খুড়া। নিশ্চয় কোনও বদ মতলব আছে। সন্তোষ খুড়ার ঘরটাও হাতিয়ে নিতে চান। রাঁচি থেকে জানগুরু নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। হাজার খানিক টাকা তো তাঁকে দিতেই হবে। সেইসঙ্গে শুঁয়ার আর পাঁঠা। এত খরচ মুর্মু খুড়া এমনি এমনি করবেন না। জিয়ন কিন্তু অবাক হল এই ভেবে, খবরটা এত তাড়াতাড়ি দয়ানন্দ মহারাজের কানে পেৌঁছোল কী করে? পরক্ষণেই ওর মনে হল, গেরামে আশ্রমের কৃপাপ্রার্থী অনেকেই আছে। গেরামের ভালো-মন্দ অনেক খবরই তাই সন্ন্যাসীরা আগাম পেয়ে যান।

ওদের সাঁওতাল সমাজে নানারকম কুসংস্কার আছে। দয়ানন্দ মহারাজরা সেইসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এর আগে একবার ডাইন অপবাদ থেকে ওঁরা বাঁচিয়েছিলেন বারুদি গেরামের একজনকে। সেই মেয়াকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল রাতের অন্ধকারে ঘরে আগুন লাগিয়ে। আগে খবর পেয়ে সন্ন্যাসীরা পুলিশ নিয়ে হাজির হন সেখানে। তা হলে কি রাইমণিকেও উয়ারা বাঁচাতে চান? সেই কারণেই ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন? কথাটা মনে হওয়া মাত্র জিয়ন উঠে পড়ল। বলল, ‘তু ইগট্টু বোস ক্যানে। আমি চট কইরে রেডি হইয়ে লিই। মোর সঙ্গে তু আইশ্রমে যাবিক।’

… ঘণ্টাখানেক পর পাথুরে রুক্ষ জমির উপর দিয়ে দু’জনে যখন সাইকেলে আনন্দপুর আশ্রমে পৌঁছোল, তখন মাঝ দুপুর। প্রকাণ্ড গেটটার খানিক আগে কালভার্টের উপর এসে ওরা দাঁড়াল। বেলামু পাহাড় থেকে নেমে আসা ছোটো একটা নদী নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ছোটোবেলায় হেঁটেই জিয়নরা শুখা নদীটা পেরিয়ে যেত। কিন্তু, গত কয়েকদিনের বৃষ্টির কারণে নদীর জল এখন টইটুম্বর। সাইকেলটা কালভার্টের নীচের ঢালে দাঁড় করানোর ফাঁকে ওরা দেখতে পেল, কাঁধে রাইফেল নিয়ে দু’জন গেট পাহারা দিচ্ছে। প্রায় পাঁচ-ছ’বছর পর জিয়ন এই আশ্রমের দিকে এল। আগে কখনও আর্মড গার্ড ওর চোখে পড়েনি। দেখে, কেন জানে না, ওর মনে হল, পার্টির লোকেরা যাতে দলবল নিয়ে হঠাৎ চড়াও না হতে পারে, সেই কারণেই এত কড়াকড়ি।

অফিস ঘরে দয়ানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা হতেই উনি হাসিমুখে বললেন, ‘এসো জিয়ন। একটু আগে তোমার কথাই ভাবছিলাম।’

হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে জিয়ন বলল, ‘আপনি ডেইকেছিলেন মহারাজ?’

‘আগে বোসো। তোমার সঙ্গে কয়েকটা ব্যাপারে আলোচনা করার ছিল। হাতিরা কতটা ক্ষয়ক্ষতি করেছে, তা দেখার জন্য কাল আমি তোমাদের গ্রামে গেছিলাম। তোমার খেতে তো ধানগাছের চিহ্ন আর নেই বললেই চলে। এখন কী করবে বলে তুমি ভাবছ?

গত তিন বছর ধরে যে-ইচ্ছেটা ও লালনপালন করছে, রাগের মাথায় সেটাই জিয়ন বলে বসল, ‘মুনে লয়, হাত্থিগুলানকে গুলি কইরে মারি।’

শুনে হাসি মিলিয়ে গেল মহারাজের মুখ থেকে। ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে উনি বললেন, ‘হাতিদের উপর তোমার এত রাগ কেন জিয়ন? কখনও কি ভেবে দেখেছ, জঙ্গল ছেড়ে প্রতি বছর ওরা লোকালয়ে আসে কেন? এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী তো আমরা… মানুষরা। বসতি বাড়ানোর জন্য আমরা জঙ্গল কেটে নিয়েছি। জঙ্গলে ওদের খাবার ভাঁড়ারে টান পড়েছে। খাবারের খোঁজে তাই ওরা মানুষের ডেরায় ঢুকছে। হাতিদের কি দোষ দেওয়া যায়, বলো? ওদেরও কি বাঁচার অধিকার নেই? এই পৃথিবীর উপর ওদের দাবি তো অনেক বেশি। কেন-না, মানুষের অনেক আগে ওরা এই পৃথিবীতে এসেছে। যা বলছি, তুমি কি বুঝতে পারছ, জিয়ন?’

শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল জিয়ন। এক ঝটকায় ওর চিন্তাভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল। দয়ানন্দ মহারাজ যা বলছেন, তার পিছনে যুক্তি আছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, মানুষের মতো হাত্থিরাও প্রাণী। ওদেরও খিদে আছে। বেঁচে থাকার আকুতি আছে। নিজের প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছে আছে। তবুও, মনে মনে পালটা প্রশ্ন হাতড়াতে লাগল জিয়ন। জঙ্গল কেটে বাপ-ঠাকুর্দারা যদি ভুল করে গিয়ে থাকে, তা হলে তার খেসারত ওদের দিতে হবে কেন? ওদের মুখে অন্ন তা হলে কে জোটাবে?

দয়ানন্দ মহারাজ বোধহয় মনের কথা বুঝতে পারেন। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ফের বললেন, ‘হাতিদের নিয়ে সমস্যাটা শুধু তোমাদের খটঙ্গা গ্রামেরই নয়… সারা দেশের। ওদের অন্নসংস্থানের কথা যে আমাদেরই ভাবতে হবে জিয়ন। এক জঙ্গলে যদি ওদের খাবার শেষ হয়ে যায়, তা হলে ওরা যাতে কাছাকাছি অন্য জঙ্গলে গিয়ে খাবার পায়, তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সেইসঙ্গে দুটো জঙ্গলের মাঝে যাতায়াতের সময় ওদের জন্য নিরাপদ একটা করিডর। তাহলে গ্রামে ঢোকার কথা ওরা আর ভাববেই না।’

হাত্থি ঠাকুর সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলতে লাগলেন দয়ানন্দ মহারাজ। লেখাপড়া জানা মানুষ… কত কী জানেন! ভিন্ রাজ্যে নাকি হাতি আটকানোর জন্য গেরামের চারপাশে ইলেকট্রিকের বেড়া লাগানো হয়। একবার শক্ খেলে হাতি আর গেরামে ঢোকার সাহস পায় না। পথ বদলে অন্যদিকে সরে যায়। হাত্থি ঠাকুরের না কি অসীম বুদ্ধি। ওরা ঠিক বুঝতে পারে, কে ওদের ক্ষতি করতে চায়, কে নয়? কয়েকটা উদাহরণও দিলেন দয়ানন্দ মহারাজ। কথাগুলো শুনতে শুনতে জিয়ন দ্বিধায়। ওর বাপ, মা, বোন তো হাত্থি ঠাকুরের কোনও ক্ষতি করেনি? তাহলে ওদের মরতে হল কেন? একটা সময় হাতি প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে মহারাজ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, ‘চাষ করার ইচ্ছে কি আর তোমার আছে, জিয়ন?’

উত্তরটা ও ঠিক করে রেখেছে। জিয়ন বলল, ‘না।’

‘তোমার কাছে একটা প্রস্তাব আছে। খটঙ্গা থেকে আশ্রম পর্যন্ত একটা রাস্তা বানানোর কথা আমরা ভাবছি। তার জন্য মাটি দরকার। তোমার খেত থেকে যদি আমরা মাটি তুলে নিই, তাহলে কি তোমার আপত্তি আছে? মাটি কেনার টাকা তুমি পাবে। মাটি তোলা নিয়েও তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমরাই লোকজন দিয়ে মাটি কাটার ব্যবস্থা করে নেব। তুমি কি তাতে রাজি?’

প্রস্তাবটা শুনে জিয়নের মন্দ লাগল না। কানালি জমি এমনিতেই নীচু। বছরে একবারের বেশি চাষ করা যায় না। চাষ করেই বা আর লাভ কী? একে গেরাম থেকে ওর মন উঠে গিয়েছে। পঞ্চায়েতের লোকজনদের ওর সহ্য হচ্ছে না। খেতের ওই জমি আর রাইমণির টানেই ও অ্যাদ্দিন খটঙ্গায় পড়ে আছে। পাকাপাকিভাবে এবার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলে ক্ষতি কী? রাইমণির দিকে তাকিয়ে জিয়ন বুঝতে পারল, ওর অসম্মতি নেই। তাই বলল, ‘মো রাজি।’

‘গুড। তা হলে টাকা পয়সার কথা তোমাকে পরে জানিয়ে দেব।’

একটু থেমে রাইমণির দিকে তাকিয়ে দয়ানন্দ মহারাজ মৃদু হেসে বললেন, ‘আর একটা কথা। রাইমণি সম্পর্কে কি তুমি কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছ? যদি না নিয়ে থাকো, তাহলে আমি বলি কি, ও এখন আমাদের আশ্রমেই থাক। ও যে কী বিপদের মধ্যে আছে, নিশ্চয়ই তুমি তা জানো। ঘরে একা থাকা ওর পক্ষে ঠিক হবে না। আশ্রমের হেঁসেলে নানা রকম কাজ থাকে, রাইমণি আপাতত সেই কাজ করুক।’

দয়ানন্দ মহারাজের সঙ্গে আরও কিছু কথা বলে জিয়ন যখন আনন্দপুর থেকে বেরিয়ে এল, তখন মন খুশিতে ভরপুর। রাইমণিকে নিয়ে আর কোনও আশঙ্কা ওর নেই। তার থেকেও বড়ো কথা, একটা দিশা পাওয়া গিয়েছে। বুদ্ধির খেলায় এইবার হাত্থি ঠাকুরদের ও হারিয়ে দিতে পারবে। আশ্রম থেকে বেরোনোর সময় জিয়ন লম্বা একটা শ্বাস নিল।

গেরামে ওকে একঘেরিয়া করে দেওয়া হবে, এমন একটা কথা খুব রটেছে। পরিস্থিতিটা এমন, পারলে খুটদার খুড়ারা জিয়নকে ছিঁড়ে খান। ওর খেতের জমির কাছে যেদিন মাটি কাটার যন্তর এসে দাঁড়ায়, সেদিনই সবাই বলাবলি করেছিল, ঠাকুরদাসের ব্যাটার মাথার ঠিক নেই। ব্যামোটা আবার বেড়েছে। না হলে চাষের জমিতে কেউ খাদান করে? কী শুনেছিল, কে জানে? সেদিনই দুপুরে নকুল ওর কাছে এসে বিরক্ত গলায় জিগ্যেস করেছিল, ‘তুর মতলবটা কী বুল ত? গেরামে থাকার ইচ্ছে তুর আছে?’

প্রশ্নটা কেন করছে জিয়ন তা জানে। তবুও বলেছিল, ‘ই কথা কইছিস ক্যানে?’

‘আইশ্রমের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তুকে কে ইত ভাবভালোবাসা কইরতে বুলেছে? উয়াদের কানছে তু জমি বিককিরি কইরেছিস ক্যানে? তু জানিস না, পঞ্চায়েতের কেউ উয়াদের পছন্দ করে না?’

‘মুই ত জমি বিককিরি করি লাই। মোর জমি… মুই কী কইরব, পঞ্চায়েত বলার কে বটে?’

নকুলের সঙ্গে সেদিন অনেকক্ষণ কথাকাটাকাটি হয়েছিল জিয়নের। ও ভয় দেখিয়েছিল, খুটদার খুড়ারা ভয়ানক চটে রয়েছেন। মুখিয়া যে-কোনওদিন মিটিন ডেকে শাস্তি দিতে পারেন। সাঁওতাল সমাজে সেই বিধান গেরামের সবাই মানবে। পরবের সময় কেউ ওকে ডাকবে না। হাটে-বাজারে কেউ ওর সঙ্গে কথা বলবে না। ও একঘরে হয়ে যাবে। এসব শুনেও জিয়ন একটুও পিছিয়ে আসেনি। নকুলকে কিছু বলা মানে, সবার কানে তা পেৌঁছে দেওয়া। জোর গলায় ও বলে দিয়েছিল, মাটি কাটা হয়ে গেলে আপাতত ও তাতে জল ভরে রাখবে। তারপর কী করবে, পরে ঠিক করবে।

নকুল মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে গিয়েছিল, জমিতে ধরে রাখা জল জিয়ন সেচের জন্য দেবে। জেলার নানা জায়গায় এই রকম জলাধার তৈরি করার জন্য গেরামের লোকেদের আজকাল উৎসাহ দিচ্ছে সেচবাবুরা। মুখে নকুলকে যা-ই বলুক না কেন, জিয়ন ঠিক করেই ফেলেছে, ও কী করবে। মাটি খননের কাজ চলছে প্রায় তিন হপ্তা ধরে। খেতের এক দিকটায় প্রায় পাঁচ-ছ’ফুট মাটি তোলা হয়ে গিয়েছে এক্সক্যাভেটর দিয়ে। এই যন্তরটা জিয়ন চেনে। জনমজুরি খাটতে গিয়ে দেখেছিল। রাঁচি থেকে দুটো এক্সক্যাভেটর নিয়ে এসেছেন দয়ানন্দ মহারাজরা। সেইসঙ্গে চার-পাঁচটা ডাম্প ট্রাকও। মাটি তোলার সঙ্গে সঙ্গে ডাম্প ট্রাকে করে তা ওঁরা নিয়ে যাচ্ছেন আশ্রমের দিকে।

রাতে রোজই একবার করে টর্চ নিয়ে খেতের দিকে যায় জিয়ন। আজও বেরিয়েছে, কত মাটি কাটা হয়েছে, তা দেখার জন্য। বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। মেঘশূন্য আকাশে বাঁকা চাঁদ। পিছল আল ধরে এক চক্বর মারার সময় হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, একটা এক্সক্যাভেটর গাছের উপর কাত হয়ে রয়েছে। এত বড়ো যন্তরটার ওই অবস্থা হল কী করে, তা নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবতেই জিয়নের মনে হল, এ মানুষের কম্ম নয়। নিশ্চয়ই হাত্থি ঠাকুরদের কাজ। ঝালদা থেকে এই রাস্তা দিয়েই হয়তো ওরা আজই ফিরে গিয়েছে বেলামুর দিকে। ওদের আক্রোশ থেকে যন্তরও রেহাই পায়নি। আজব যন্তরটা কী, জানার জন্য নিশ্চয় ওরা ঢুঁসো মেরে গিয়েছে। জিয়ন ভেবে একটু অবাকই হল, হাত্থি ঠাকুরের দল খটঙ্গার পাশ দিয়ে চলে গেল, অথচ গেরামের লোক কেউ টের পেল না!

মেঠো রাস্তার দিকে এগোনোর সময হঠাৎ ক্ষীণ স্বরে হাত্থির ডাক শুনতে পেল জিয়ন। ডাক না বলে, আর্তনাদ বলা ভালো। টর্চের আলো ফেলতেই ওর চোখে পড়ল, বাচ্চা একটা হাত্থি প্রাণপণ খাদ থেকে উঠে আসার চেষ্টা করছে। বোধহয় দলছুট হয়ে গিয়েছে। অন্ধকারে বুঝতে পারেনি, তাই গড়িয়ে পড়ে গিয়েছে খাদে। দলের বড়োদেরও সেটা চোখে পড়েনি। কয়েক মিনিট ধরে বাচ্চাটার ভয়ার্ত ডাক শুনে জিয়ন আর স্থির খাকতে পারল না। খাদে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। হাল ছেড়ে দিয়ে, বাচ্চাটা একটা সময় জলে ডুবেও মারা যেতে পারে। ওর খেতে যদি তা হয়, তা হলে কী হবে ভাবতেই শিউরে উঠল জিয়ন। গেরামের মানুষের ধারণা হবে, বদলা নিতে গিয়ে ও-ই মেরে ফেলেছে হাত্থি ঠাকুরকে। সবার রোষ এসে পড়বে ওর উপর। না, না, রাতের মধ্যে যে করেই হোক, বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে হবে। কথাটা ভাবতেই হাত্থি বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে ও দৌড়োতে শুরু করল বুধিরামের বাড়ির দিকে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই গেরামের মানুষ এসে হাজির খেতের চারপাশে। জুয়ান মরদরা তো বটেই, এমনকী মেয়া-বউরাও। হাত্থি ঠাকুরকে বাঁচাতেই হবে। না হলে পুরো গেরাম মারাংবুরুর কোপে পড়বে। কারও হাতে রশি, বাঁশ। কারও হাতে মশাল, হ্যাজাক, টর্চ আর কাঠের পাটাতন। অতি উৎসাহে অনেকেই খাদে নেমে পড়ল। কিন্তু, এত মানুষজন আর আলো দেখে মারাত্মক ভয় পেয়ে গিয়েছে বাচ্চাটা। বারবার চেষ্টা করছে খাদের ঢাল দিয়ে উপরে ওঠার। কিন্তু নরম কাদায় পা পিছলে বারবারই নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করে, শেষে লুকোনোর জন্যই জলে গা ডুবিয়ে দিল বাচ্চা হাত্থিটা। কিছুতেই তাকে আর ডাঙ্গায় তোলা যায় না। গেরামের মাতব্বররা একেকজন এক এক রকম পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু, ওই হই হট্টগোলে, কে শোনে কার কথা?

ঘণ্টা পাঁচেক যুদ্ধ করে মরদরা গলদঘর্ম। কে যেন বুদ্ধি করে কলাগাছ কেটে এনেছিল। সেটা মুখের কাছে ধরতেই জল থেকে বাচ্চা হাতিটা উঠে এল। বোধহয় খিদে পেয়েছিল। নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে সে কলাগাছ চিবোতে শুরু করল। দৃশ্যটা দেখে আলে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো উৎফুল্ল, ‘হাত্থি ঠাকুর সেবা লিয়েছে গ।’ সেই সুযোগে নকুল ফিসফিস করে জিয়নকে বলল, ‘চল ভাই, পেইটে রশির ফাঁস দেই বটে। পরে টেইনে উপরে তুইলে লিব।’ জিয়ন তখন পরম মমতায় বাচ্চাটার মাথায় হাত বোলাচ্ছে।

বাচ্চাটাকে আলের উপর তোলা হয়েছে। চারদিকে গোল হয়ে তাকে সবাই ঘিরে রয়েছে। ভোরের আলোয় একটা অদ্ভুত দৃশ্য জিয়নদের চোখে পড়ল। পূব দিক থেকে মত্ত হাত্থির দল এদিকে আসছে। মাঝ রাস্তায় হয়তো ওদের খেয়াল হয়েছে, বাচ্চাটা সঙ্গে নেই। তাকে উদ্ধার করার জন্য রণহুংকার দিয়ে ফের ওরা ফিরে আসছে। ভয়ে গেরামের মানুষ পালিয়ে গেলেও নকুলের সঙ্গে জিয়ন কিন্তু আলের উপর দাঁড়িয়ে রইল। হাত্থি ঠাকুরদের আর ও ভয় পাচ্ছে না। ওদের উপর ওর আর কোনও রাগও নেই। দয়ানন্দ মহারাজের কথাই ঠিক। এই পৃথিবীটা শুধু মানুষদেরই নয়, সব প্রাণীর। মানুষ যেহেতু সবথেকে বুদ্ধিমান, তাদেরই সবথেকে বেশি মানিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। আলের উপর দাঁড়িয়ে জিয়ন দেখতে পেল, বাচ্চাটাকে পেয়ে হাত্থি ঠাকুরের দল প্রচণ্ড খুশি। শুঁড় দিয়ে সবাই ওকে আদর করছে। শুঁড় উঁচিয়ে ওরা ডাকছে। দেখে জিয়নের মনে হল, গেরামের মানুষদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। খানিক পরে থামের মতো পাগুলোর আড়াল দিয়ে ওরা বাচ্চাটাকে নিয়ে রওনা হল বেলামু পাহাড়ের দিকে।

জিয়নের সারা মন জুড়ে এখন আনন্দের অনুভূতি। মেঠো রাস্তা দিয়ে নকুলের সঙ্গে বাড়ির দিকে আসার সময় মনে মনে ও স্থির করে নিল, বেলায় ও একবার আনন্দপুর আশ্রমে যাবে। দয়ানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে আসবে। মহারাজ ওকে একটা ভালো পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘মাটি কাটা হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টির জল ধরে রেখে তুমি মাছের চাষ শুরু করো জিয়ন। তোমার মাছ আমরাই কিনে নেব। এর পর থেকে হাতির দল গেরামে এলেও তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।’ কথাটা ওর মনে ধরেছিল। হাত্থি ঠাকুরদের জব্দ করার এই সুযোগটা ছাড়তে চায়নি জিয়ন। মাঝে দয়ানন্দ মহারাজ কিছু টাকা ওকে দিয়েছেন। একদিন তাই পুরুলিয়া শহরে গিয়ে ও কথাও বলে এসেছে মৎস্য দফতরের বাবুদের সঙ্গে। ওঁরা বলেছেন, সবরকম সাহায্য করবেন।

এই মুহূর্তে আরও একটা কাজ বাকি রয়েছে জিয়নের। তার জন্য ওকে বলরামপুর যেতে হবে। গিয়ে সন্তোষ খুড়াকে বলতে হবে, ‘রাইমণিকে বিহা কইরতে চাই। কত্তো টাকা গন্নকাউডি (পণ) দিইতে হবেক, দয়া কইরে বলেন।’