আজ থেকে প্রায় আট মাস আগে বিয়ের দিন মৃন্ময়ীদেবীর সঙ্গে ঐশীর প্রথম দেখা। মৃন্ময়ীদেবী শতদ্রুর পিসিমা। থাকেন মেদিনীপুরে। বিয়ের শতব্যস্ততায় তখন ওনার সঙ্গে ঠিকমতো পরিচয় ঘটেনি ঐশীর। আজ আট মাস পর ওনার পদধূলি পড়তে চলেছে এ-বাড়িতে। থাকবেনও প্রায় মাসখানেক। খবরটা পাওয়া মাত্রই বাড়িতে বেশ একটা শোরগোল পড়ে গেল।

ওনার দাপুটে স্বভাব সম্পর্কে কমবেশি শ্বশুর, শাশুড়ি, বরের কাছে গল্প শুনেছে সে। যদিও কিয়দংশ তারও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বিয়ের সময়তেই পুরোহিতের ভুল মন্ত্রোচ্চারণে একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়েছিলেন, পুরোহিতকে এই মারতে যান তো সেই মারতে যান… তারপর ঐশীর বাবা আর মৃন্ময়ীদেবীর ছোটোভাই রমাকান্তবাবুর মধ্যস্থতায় তিনি খানিক শান্ত হয়েছিলেন।

সেই কোন ছোটোবয়সে তিনি বিধবা হয়ে বাবার ভিটেতে গিয়ে উঠেছিলেন। এখনও ওই ভিটেই যক্ষের মতো আগলে রেখেছেন তিনি। বাবা সংস্কৃতের টোল চালাতেন, ফলে মেয়েও তাতে বেশ চৌকশ। বাবা গত হয়েছেন, ছোটোভাই তো পড়াশোনা চলাকালীন-ই কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তারপর আর ওমুখো হননি। কালেভদ্রে বেড়াতে বা প্রয়োজনে গেছেন কখনও সখনও। গ্রামের ওই প্রাসাদোপম বাড়ির বাসিন্দা বলতে বড়োভাই, ভাই বউ, আর তিনি। ভাইয়ের এক মেয়ে। তার বিয়ে হয়ে সে শ্বশুরবাড়িতে। আর এক ছেলে ছিল বটে, তবে সে আর বেঁচে নেই। বছর সাতেক আগে বিনা নোটিশে দু-দিনের জ্বরে সব শেষ। সেই থেকেই বড়োভাই শয্যাশায়ী। বিঘের পর বিঘে জমিজমা, চাষবাস সবই এখন মৃন্ময়ীদেবীর রক্ষণাবেক্ষণে।

ছুটির দিন। একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠেছে ঐশী। রোজই তো সেই ১০টা – ৬টার ডিউটি। সকালে উঠে কাকচান সেরে কোনওরকমে নাকেমুখে গুঁজে ছোটা। একদিন এর অন্যথা হলে বেশ ভালোই লাগে। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে আজ সোয়া নটা বেজে গেছে তার। তারপর বাড়তি মেদ ঝরাতে ট্রেড মিলে মিনিট কুড়ি হাঁটা। অন্যান্য দিনের তুলনায় ছুটির দিনেই একটু স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়ে আর কী! হাঁটতে হাঁটতেই কানে এল এক প্রৌঢ়ার গলা। এ গলা সে আগেও কোথাও শুনেছে। কিন্তু কোথায়?… উৎসাহবশত বসার ঘরে আসতেই দেখল শ্বশুর-শাশুড়ি, শতদ্রু সবাই মিলে সেই পিসিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

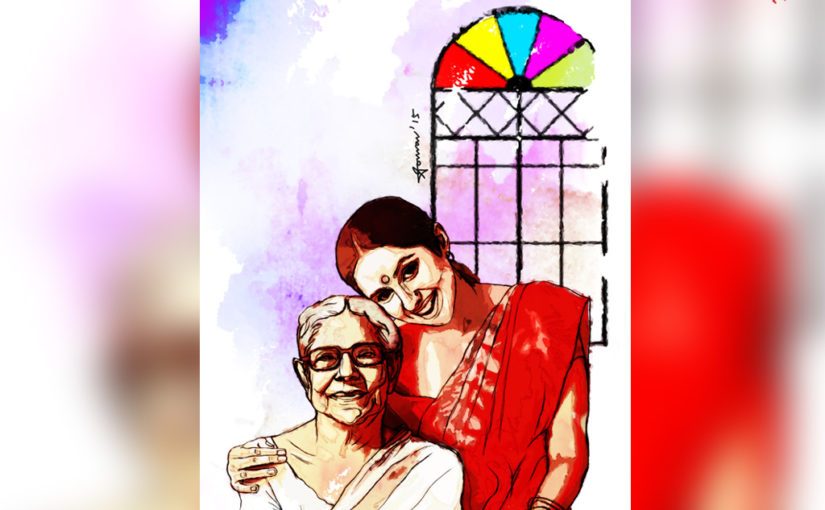

দীপ্তিময়ের সেই টানা চোখ। বয়সের কারণে ত্বকে খানিক শিথিল ভাব এলেও, এককালে যে অপরূপা সুন্দরী ছিলেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমনি লম্বা দীর্ঘকায়া তেমনি রংও যেন ফেটে পড়ছে। হাঁ করে তাকিয়েছিল ঐশী। হুঁশ ফিরল তাঁর রাশভারী গলার আওয়াজে। ভারী গলায় তিনি কাদের যেন দুষছেন। ‘বেআদব সব ছেলেপুলে। একটু শিক্ষেদীক্ষে নেই গো, বড়োদের সম্মান পর্যন্ত করতে জানেনে সব। সক্বাল না হতে হতে বেহায়াদের মতো হাত ধরাধরি করে… ছি ছি ছি…।’

পিসিশাশুড়ির কথায় হাসি পেলেও নিজেকে সংযত করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল ঐশী। দু-পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করল, ‘কেমন আছেন পিসিমা?’

এই নাকি তাঁর নাতবউ! পরনে ট্রাউজার আর ঢলা গেঞ্জি। ঘেমে নেয়ে একাকার। দেখেই মৃন্ময়ীদেবীর চক্ষু চড়কগাছ।

‘থাক থাক। আর প্রণাম করতে হবে না।’ বলেই কয়েকপা পিছিয়ে গিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বলি বেলা তো কম হল না, এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি বুঝি?’

‘না আসলে একটু ব্যায়াম করছিলাম। আপনার আওয়াজ শুনে চলে এলাম। এবার…’

‘তা বেশ করেছ, এবার নেয়ে এসো দিকি।’

‘যাচ্ছি পিসিমা। তার আগে আপনার পছন্দের এককাপ চা বানিয়ে আনি। মার কাছ থেকে শিখেছি দেড় চামচ চিনি আর কড়া লিকার, তাইতো?’ বলেই হাসল ঐশী।

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই চা বসা, আমি আসছি।’ সুমিত্রাদেবী বউমাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও সফল হন না। কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই গলা ভারী করে ভাজের দিকে তাকিয়ে, ‘ও তুমিও বুঝি এই মেয়ের পাল্লায় পড়ে শহুরে আদবকায়দা রপ্ত করেছ। ম্লেচ্ছদের মতো নাওয়া-ধোওয়া না করেই রান্নাঘরে ঢুকছ?’

‘না-না দিদি একদমই তা নয়। আমিই চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।’ বলেই রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি।

‘আপনার সঙ্গে অনেক গল্প করার আছে পিসিমা, আমি চটপট স্নান সেরে আসছি’, বলেই পিসিমাকে একবার জড়িয়ে ধরে ঐশী ছুটে পালাল স্নানঘরের দিকে।

‘কী মেয়েরে বাপু! বাপের বাড়ি থেকে কি কোনও রীতিনীতিই শিখে আসেনি? তা রমা তোরাও তো দেখছি আশকারা দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে রেখেছিস। সংসারের আচার-ব্যবহার কিছু শেখা, নয়তো পরে তোদেরই ভুগতে হবে এই বলে দিচ্ছি।’ চা-আসা পর্যন্ত রমাকান্তবাবু আর শতদ্রুর এইভাবেই ক্লাস নিতে থাকলেন মৃন্ময়ীদেবী।

মৃন্ময়ীদেবীর বিপক্ষে গিয়ে কিছু বলার ক্ষমতা দুজনের কারওরই ছিল না। দিদির কথার প্রেক্ষিতে রমাকান্তবাবু শুধু এটুকুই বললেন, ‘তুমি যখন এসেই গেছ, তুমিই ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিও। আচ্ছা দিদি তুমি বোসো, আমি একবার বাজারটা ঘুরে আসছি’, বলে উঠতে যাবেন এমন সময় সুমিত্রাকে দেখে, ‘ওই তো সুমিত্রা এসে গেছে। তুমি চা খাও, আমি এক্ষুনি আসছি’, বলেই রমাকান্তবাবু বাইরে বেরিয়ে গেলেন। শতদ্রুও পিসিমার ব্যাগ-পত্র গেস্টরুমে রাখার বাহানায় ঘর থেকে সরে পড়ল। অগত্যা সুমিত্রাদেবী-ই বসে রইলেন ননদের উপদেশাবলি শোনার জন্য।

সন্ধেবেলা সকলে একসঙ্গে বসে চা-জলখাবার খেতে খেতে নানান আলোচনা চলছে। গল্পের আসর বেশ জমে উঠেছে। গ্রামের নগেনখুড়ো থেকে শীতের নলেন গুড়– কোনওকিছুই বাদ নেই। খাওয়াদাওয়ার কথা উঠতেই ঐশী হঠাৎই হাহা করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, ‘বাবা মনে আছে চিন্নাস্বামী আর তার পরিবারের কথা, সেই দিল্লি যাওয়ার সময় ট্রেনে?’

‘আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আবার থাকবে না! চিন্নাস্বামীর হাতির মতো চেহারার ছেলেটিকে বলে কিনা দিনদিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। একদম নাকি খায় না। অথচ ট্রেন ছাড়ার পর থেকে একটা মুহূর্ত মুখ থেমে থাকেনি তার। বোধহয় দশজনের খাবার সে একাই খেয়ে নিয়েছে ততক্ষণে।’ বলেই শ্বশুর, বউ মিলে হেসে লুটোপুটি খেতে থাকল।

হাসিতে রাশ টানলেন পিসিমা। ‘আহ্ ঐশী একটু আস্তে। ভুলে যেও না এটা তোমার শ্বশুরবাড়ি। এখানে কেউ তোমার বন্ধু নয়।’

কেউ কিছু বলার আগেই ঐশী অকপটভাবে বলে বসল, ‘মা-বাবার থেকে বড়ো বন্ধু আবার কেউ হয় নাকি পিসিমা? বাপি ছিল আমার সব থেকে প্রিয় বন্ধু আর এখানে বাবা-মা। কী বলো বাবা?’

উত্তর দেওয়া দূরস্থান, ঐশীর কথাতেই বিষম খেয়ে কাশতে কাশতে শ্বাস ফুলে উঠল রমাকান্তবাবুর। এই বুঝি দিদি ঝাঁপিয়ে পড়ল বেচারির উপর। হলও তাই।

‘বড়োদের মুখে মুখে কথা বলাটা মোটেই শোভনীয় নয় ঐশী। তাদের সম্মান করতে না পারো, অন্তত অনাদর কোরো না।’ বেচারিকে এমন ধমক দিলেন যে বাড়ির সকলের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ঐশী জিভ কাটল, ‘ছি ছি পিসিমা, এমন বলবেন না। আমি আপনাকে হার্ট করতে চাইনি, আসলে দোষটা আমার বাপির। আপনার সঙ্গে যখন আমার বাপির দেখা হবে, আপনি খুব করে শাসন করে দেবেন তো। ওনার অপত্যস্নেহেই আমি বিগড়ে গেছি। ছোটো থেকে উনি-ই আমাকে শিখিয়েছেন, সবকিছু বন্ধুর মতো ওনার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করতে। সেই অভ্যাসটাই থেকে গেছে। এখানেও তাই বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে, ভুলেই যাই যে উনি আমার শ্বশুরমশাই। ওনার সামনে বেশি কথা বলা সাজে না আমার।’ কথাগুলো বলে মাথা নীচু করে অপরাধীর মতো বসে রইল সে। ঐশীর মাথা নীচু করার ভঙ্গি দেখে শ্বশুর, শাশুড়ি, শতদ্রু – সকলেই হেসে ফেলল।

‘এই মেয়ের পাল্লায় পড়ে তোমাদেরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।’ সকলকে হাসতে দেখে রাগে গজগজ করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলেন মৃন্ময়ীদেবী।

মৃন্ময়ীদেবী আসার পর থেকে এ-বাড়িতে বেশ একটা অদ্ভুতরকম পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ওনার কাজই যেন ঐশীর দোষত্রুটি খুঁজে বার করা। তারপর তাকে ভৎসনা করা। বাড়ির অন্য সদস্যরা তাঁর হ্যাঁ-তে হ্যাঁ না মেলালেই মুখ ব্যাজার করে সেই একই সাবধানবাণীর পুনরাবৃত্তি, ‘প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তোলা হচ্ছে মেয়েটাকে।’

দিন দশেক এইভাবেই কেটে গেল। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন মায়াপুর থেকে খবর এল সুমিত্রাদেবীর ছোটোকাকা মারা গেছেন। দাহ হওয়ার আগে শেষবারের মতো দেখতে হলে এখুনি রওনা দিতে হবে। তখুনি শতদ্রু বাবা-মাকে নিয়ে গাড়িতে রওনা দিল মায়াপুরের উদ্দেশে। ফিরতে ফিরতে কাল সন্ধে হয়ে যাবে। বাড়িতে এখন ঐশী আর পিসিমা।

ভাই-ভাজ-ভাইপো রওনা দেওয়ার ঘন্টাখানেক পরে হঠাৎ ওনার মনে হল সময়টা ভালো যাচ্ছে না, তাই একবার মন্দিরে ঘুরে আসা দরকার। ফিরে আর কিছু খেলেনও না। ঐশী বারবার অনুরোধ করাতে জানালেন, ভোগ খেয়ে ফিরেছেন।

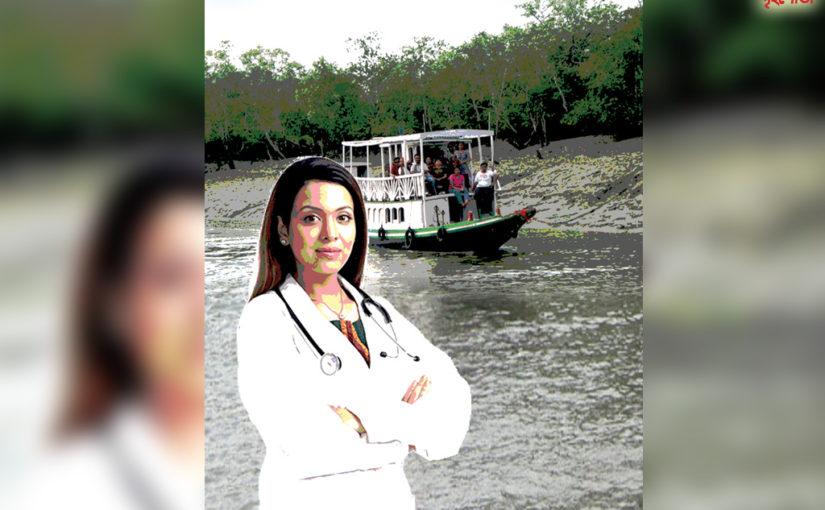

বিকেল থেকেই পিসি বারবার বাথরুম যাওয়া-আসা করছেন। সন্ধ্যার পর সেই আনাগোনার মাত্রা আরও বেড়ে গেল। সঙ্গে যোগ হল বমি। ঠিক করে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও নেই ওনার। সন্ধে গড়িয়ে রাত হতে চলল। বাড়িতে কেউ নেই। বাড়াবাড়ি হলে ঐশীর একার পক্ষে সামলানো মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। তাই দেরি না করে একটা রিকশা ডেকে এনে পিসিমাকে নিয়ে সোজা চলে গেল ডাক্তারখানায়।

চেম্বারে বেশ ভিড়। সকলেই অপেক্ষা করছেন তাদের পালা কখন আসবে। কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করলে পিসির অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে। তাই একমুহূর্ত দেরি করা যাবে না ভেবে, সোজা পিসিমাকে নিয়ে ডাক্তারের রুমে ঢুকে গেল ঐশী। পাশ থেকে অপেক্ষারত অন্যান্য পেশেন্টদের বাড়ির লোকের দু-এক কথা কানে গেল বটে, ‘এভাবে হয় না, সিরিয়াল অনুযায়ী দেখাতে হয়। সব কিছুরই একটা নিয়ম আছে। আমরাও তো রোগী নিয়ে অপেক্ষা করছি।’

তাদের দিকে না তাকিয়েই ঐশী জবাব দিল, ‘নিয়ম-ই সিরিয়াস পেশেন্টদের আগে চেক-আপ করা।’ বলে পিসিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সে। ডাক্তারবাবু পেশেন্ট-এর অবস্থা দেখে আর দ্বিমত করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে চেক-আপ করে প্রয়োজনানুযায়ী ইঞ্জেকশন দিয়ে ওষুধপত্র লিখে দিলেন।

বাড়িতে ফেরার পর প্রেসক্রিপশন মাফিক তিনটে ট্যাবলেট খাওয়ানোর পরে খানিক স্বস্তি পেলেন মৃন্ময়ীদেবী। ওআরএস জলে গুলে বারেবারে একটু একটু করে পিসিমাকে খাওয়াতে থাকল ঐশী। ঘন্টা দুয়েক পর অবস্থার খানিক উন্নতি হলে মৃন্ময়ীদেবী ঐশীর দিকে তাকালেন, ‘যদি রাতবিরেতে আবার বাড়াবাড়ি হয় তাহলে…’ মৃন্ময়ীদেবীর চোখেমুখে তখন চিন্তার ভাঁজ।

‘আমি তো আছি। আপনি চিন্তা করছেন কেন? কিছু হবে না। আপনি ঘুমানোর চেষ্টা করুন’, বলে পিসিমার মাথায় হাত বোলাতে থাকল ঐশী। বউমার আত্মবিশ্বাসে মৃন্ময়ীদেবীর সমস্ত টেনশন দূর হয়ে গেল। শিশুর মতো ঐশীর কোলের কাছে এগিয়ে গিয়ে চোখ বুজে ঘুমানোর চেষ্টা করলেন তিনি।

মায়াপুর থেকে ফোন এলে তাদেরও সকলকে ভরসা দিল ঐশী, ‘চিন্তার কিছু নেই, এদিকটা আমি সামলে নেব।’

রাত্রে মৃন্ময়ীদেবী যতবারই চোখ খুলেছেন, বিছানার পাশে ঐশীকে পেয়েছেন। সারারাত জেগে মেয়েটা সেবা করেছে পিসিশাশুড়ির। মাঝে মাঝে চামচে করে নুন-চিনির জল দিয়েছে, খেতে না চাইলে ধমক দিয়েও খাইয়েছে। রাত দেড়টা নাগাদ ওনার শরীরটা বোধকরি আবার গুলিয়ে উঠেছিল, সামলাতে না পেরে বিছানাতেই কাপড়েচোপড়ে বমি করে ফেলেছিলেন তিনি। অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন তিনি। পিসিমাকে ইতস্তত বোধ করতে দেখে ঐশী সামান্য হাসে, ‘কেন এত সংকোচ করছেন। ঠিক আছে হয়ে গেছে। বরং উঠে গিয়ে ভালোই হয়েছে, এইবার একটু হালকা বোধ করবেন।’

এক এক করে ওনার কাপড় ছাড়ানো, ভিজে তোয়ালে দিয়ে গা পরিষ্কার করা, ফ্রেশ কাপড় পরানো, বিছানার চাদর বদলানো সব হাসিমুখে সেরে ফেলল ঐশী। তারপর ওনার মাথায় এমন ভাবে হাত বুলিয়ে দিল যে মিনিট পনেরোর মধ্যেই উনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল সাতটায় মৃন্ময়ীদেবী ঘুম ভাঙতে দেখলেন ঐশী তার মাথার পাশে বসে খাটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘাড়টা কাত হয়ে গেছে। স্নেহের হাত মাথায় রাখতেই চমকে উঠল সে। ধড়ফড়িয়ে উঠল, ‘আপনি ঠিক আছেন তো পিসিমা? শরীর কেমন? আর বমি হয়নি তো?’ যেন ঘুমিয়ে পড়ে সে এক বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে, সেই অস্বস্তিতে একসঙ্গে প্রশ্ন করে ফেলল ঐশী।

‘ওরে থাম থাম, আমি একদম ঠিক আছি। শেষবার বমি হওয়াতে শরীরটা বেশ হালকা হয়ে গেছে। এখন আর কোনও কষ্ট নেই। দ্যাখ একদম ফিট। আমার কথা ছাড়, তোর উপর দিয়ে অনেক ধকল গেল, এবার আরাম করগে যা তো। একটু ঘুমিয়ে নে। সারারাত ঠায় মাথার সামনে বসে ছিলি। আমি সব দেখেছি।’

‘আগে স্নান সেরে তোমার জন্য কিছু খাবার বানাই, তারপর না হয়…’

‘না না তোকে কিছু করতে হবে না। আমি সব করে নেব। তুই ঘুমুতে যা দিখি।’

‘কিন্তু’,

ঐশীকে থামিয়ে দিয়ে মৃন্ময়ীদেবী আদেশ দেবার মতো ভঙ্গিতে বললেন, ‘কিন্তু-টিন্তু কিছু নয়, তোকে বলছি না তুই শুতে যা।’

এই এক রাতেই ঐশী আর মৃন্ময়ীদেবীর সম্পর্ক এক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। স্নেহপরবশ হয়ে ঐশী যে কখন তার পিসিমার কাছে তুমি থেকে তুই হয়ে গেছে, তা বোধকরি তিনিও টের পাননি। সত্যিই সময়ই পারে সবকিছু বদলাতে।

আদেশ অমান্য না করে পিসিমার খাটেই গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল ঐশী। রান্নাঘরে যাওয়ার আগে বউমাকে ওভাবে শুতে দেখে একখানা চাদর চাপিয়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি।

ঐশীর উঠতে উঠতে মৃন্ময়ীদেবীর ভাত-ডাল-আলু-পোস্ত সমস্ত কিছু কমপ্লিট। দুপুরে দুজনে একসঙ্গে লাঞ্চ সেরে দেদার গল্পে মেতেছে।

‘একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে, ঠিক ঠিক উত্তর দেবে কি? যদি দাও তা হলে বলি। আসলে তুমি আসার পর থেকেই প্রশ্নটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।’

‘ভণিতা না করে কী বলবি বল দিকি?’

‘না দ্যাখো, আমরা প্রতিমাসে পার্লার ঘুরে আসছি, কত কত টাকা গচ্ছা দিয়ে আসছি, তবুও ত্বকে কোনও উজ্জ্বলতা নেই। আর তোমার এই বয়সেও এত গ্ল্যামার, রহস্যটা কী বলোতো?’ হাসতে হাসতে বলল ঐশী।

ঐশীর কানটা ধরে বলেন, ‘পিসিশাশুড়ির পিছনে লাগা হচ্ছে অ্যাঁ? ওরে মুখপুড়ি আমাদের সময় ওসব পার্লার ফার্লার ছিল না বটে, কিন্তু মা ঘষে ঘষে সর-বেসন মাখাতেন, বুঝলি।’

‘সত্যি বলছি তোমাকে দেখলে কেউ বলবেই না যে, তুমি বাবার থেকেও বড়ো। কী সুন্দর দেখতে তোমায়।’ মুগ্ধ চোখে তাকায় ঐশী।

‘নে আর আমড়াগাছি করতে হবে না।’ বলে মৃন্ময়ীদেবীও তার কৃত্রিম গাম্ভীর্য ভেঙে হেসে ফেললেন।

মায়াপুর থেকে ফেরার পর দুজনকে পাশাপাশি বসে এভাবে হাসিঠাট্টা করতে দেখে সকলেই হতবাক। পরিবেশ হালকা বুঝে রমাকান্তবাবু তো বলেই বসলেন, ‘একি রে বাবা, কোনও ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়লাম না তো? নয়তো এমন মিরাকেল – ভাবাই যায় না!’

পাশে বসে থাকা বউমার গলা জড়িয়ে গালে একটা চুমু খেয়ে মৃন্ময়ীদেবী বললেন, ‘দ্যাখ রমা তুই আর তাচ্ছিল্য করিসনি বাপু। এমনিই আমি মরমে মরে আছি। আমার সত্যিই চিনতে ভুল হয়েছিল রে – এ যে একেবারে খাঁটি হিরে।’ বলেই চিবুকে একটু হাত বুলিয়ে বলেন, ‘জানিস কাল সারারাত ঠায় মেয়েটা মাথার কাছে বসে সেবা করেছে আমার। খাব না বলেছি বলে ধমক পর্যন্ত দিয়েছে। ঠিক আমার মায়ের মতো। আমার জন্য ডাক্তারখানায় কম রাগারাগি করেনি, ডাক্তারও বাধ্য হয়েছে আমাকে দেখতে। খুব বুঝেছি তোরা কেন এই পাগলিটাকে এত ভালোবাসিস।’ বলতে বলতে চোখের কোণায় জল ভরে আসে মৃন্ময়ীদেবীর। ‘মেয়েটাকে তো অকথা-কুকথা কম বলিনি, হাসিমুখে সব সয়েছে। আজকালকার দিনে এমন বউ পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের রে। সত্যিই ভাগ্যের!’ আবেগবিহ্বল হয়ে চোখ মুছলেন পিসিমা। মৃন্ময়ীর এই রূপান্তরে সকলেই বেশ হতবাক। পাষাণের ভেতরেও যে এত টলটলে জলের এক হ্রদ ছিল তা কে জানত!