সক্রোধে তখনও চেঁচিয়ে চলেছেন মৃণালিনী। ‘না আর এক মহূর্তও এই বাড়িতে থাকব না আমি। এ বাড়ির জলও আমার জন্য বিষ। আমার কি মান-সম্মান বলে কিচ্ছু নেই! সামান্য একটা কাজের লোক কিনা আমার মুখের উপর জবাব দেবে। এতবড়ো দুঃসাহস। এ অনাচার মেনে নেওয়া যায় না। আজই আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাব।’

উৎপলেন্দুবাবু সামনের চেয়ারে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজের পাতা উলটে-পালটে দেখছিলেন। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে চশমার ফাঁক দিয়ে গিন্নির পারদ মাপবার চেষ্টা করছিলেন। প্রথম প্রথম পাত্তা দেননি, কিন্তু বেগতিক দেখে বলে বসলেন, ‘বনমালি তোমাকে কী এমন বলেছে যে, সক্বাল সক্বাল বাড়ি একেবারে মাথায় তুলে ফেললে। বলার মধ্যে এই তো বলেছে, বাগান থেকে ফুল না তুলতে। ও তো দ্যাখে ওই গাছগুলোর পিছনে ওর বউদিমণি কতটা সময় ব্যয় করে। বরাবর বউমার তো একটাই স্বপ্ন, বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট সুন্দর ফুলবাগান থাকবে। সেখানে তুমি যদি ওর সাজানো বাগান নষ্ট করতে যাও, তাহলে কথা তো উঠবেই। আজ ও বলছে, কাল কেয়া, বউমা কিংবা রক্তিম বলবে।’

স্বামীর কথা শুনে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন মৃণালিনী, ‘তুমি তো কখনওই অন্য কারওর দোষ দেখতে পাও না। ঘরে সাজিয়ে রাখব বলে সামান্য কয়েকটা গোলাপের কুঁড়ি-ই তো তুলেছিলাম! অমনি ওই বউদি-সোহাগি এসে বলে কিনা ফুল তুলবে না। বউদিমণি রাগ করবেন। কোথায় তোর বউদিমণি ডাক, আমিও দেখছি।’ কাকে ডাকবে সে, তার বউদিমণি, দাদাবাবু তো ততক্ষণে অফিসে পৌঁছে গেছে।

বনমালি এবাড়িতে বাগান দেখাশোনার কাজ করে। শুধুমাত্র বাগানের শখ মেটাবার জন্য বাড়ির-ই নীচের তলায় একটা ঘরে থাকতে দিয়েছে কেয়া আর রক্তিম। দু-বেলা খাওয়াদাওয়া, থাকা আর মাস গেলে কিছু টাকা পায় সে। তাতেই সে খুশি। চারকূলে তার যে আর কেউ নেই। কেয়ার বাগানের শখ দেখে এক প্রতিবেশী কাকিমাই বিশ্বস্ত এই বনমালিকে ঠিক করে দিয়েছেন। গাছ দেখাশোনা ছাড়াও ঘরের দোকান-বাজার করে দেয় ওই বনমালি-ই। কেয়ারটেকার বললেও খুব একটা ভুল বলা হয় না। খুব সাধাসিধে মানুষ। সংসারের এত মারপ্যাঁচ সে বোঝে না। আগে চাকদা গ্রামে থাকত। মাটির পাত্র বানাত। তাতে দুবেলা ঠিক করে খেতেও পেত না। এই কাজ পেয়ে সে খুব খুশি।

অন্যদিন ছেলে-বউমার সাথেই বেরিয়ে যান উৎপলেন্দুবাবু। আজ হাঁটুর ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছেন, তাই আর বেরোতে পারেননি। একটু বেলা করে উঠে সামনে পার্কে কিছুক্ষণের জন্য পা-টা ছাড়াতে গিয়েছিলেন। তখনই খানিক আভাস পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা যে এতদূর গড়াবে বুঝতে পারেননি।

বাড়ি ফিরে দেখেন তখনও তর্জা চলছে। গিন্নি অনর্গল অকথা-কুকথা বলেই চলেছেন, আর সামনে দাঁড়িয়ে বনমালি মালি থরথর করে কাঁপছে। বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছে ওভাবে সে বলতে চায়নি, কিন্তু কে-কার কথা শোনে। ভেবেছিলেন আশ মিটিয়ে বলার পর গিন্নি খানিক শান্ত হবে, তাই কিছু না দেখার ভান করে লক্ষ্মীকে চা দিতে বলে খবরের কাগজটা নিয়ে বসে পড়েছিলেন। মাঝে লক্ষ্মী এসে চুপিসাড়ে চা-ও দিয়ে গেছে। একটুও দাঁড়ায়নি সে-ও কী কম ডরায় গিন্নিমাকে। সব ওই মুখে মুখে চোপার কারণে।

বনমালির অনুনয়-বিনয় কাজে আসছে না দেখে নিজেই মাঠে নেমে পড়লেন উৎপলেন্দুবাবু। পরিবেশ হালকা করতে চেষ্টা চালালেন বটে, কিন্তু কাজে দিল না। ‘মাথা ঠান্ডা করো, মাথা ঠান্ডা করো। রক্তের চাপ বেড়ে যাবে।’ বলেই হাঁক দিলেন, ‘লক্ষ্মী তোর গিন্নিমাকে ফ্রিজ থেকে এক বোতল জল দিয়ে যাতো। মাথায় ঢালুক।’ আর সঙ্গে সঙ্গে বনমালিকেও ইশারা করলেন ওখান থেকে সরে পড়ার জন্য। বড়োবাবুর কথামতো সেও সুড়সুড় করে সরে পড়ল।

স্বামীর রসিকতা আর ইশারার বহর দেখে মেজাজ আরও সপ্তমে চড়ে যায় মৃণালিনীর। ‘তোলো তোলো, আরও মাথায় তোলো। তোমাদের সংসার তোমরা যা খুশি করো। মৃণালিনী কারওর গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকবে না। কালই চলে যাব এখান থেকে। মৃণালিনী শেষ হয়ে যাবে তবু কথার নড়চড় করবে না।’

মৃণালিনীর কথায় কথায় হুমকি দেওয়াটা নতুন কিছু নয়। বাড়ির সকলেই কমবেশি ওনার এই অভ্যাস সম্পর্কে অবগত। কথায় কথায় শপথ নেওয়া, দিব্যি দেওয়া, তিলকে তাল করা, সুযোগ পেলেই সকলকে নীচু দেখানো এটা ওনার বরাবরের অভ্যাস। আগে নিজের সংসারে হুকুম চালাতেন এখন ছেলে-বউয়ের সংসারে। তফাতটা এই যা!

মৃণালিনী বরাবরই বদমেজাজি। সংসারে চ্যাঁচামেচি, টুকটাক ঝামেলা তো হয়ই, তবে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি এর আগে কোনওদিন তৈরি হয়নি। রাগ করেছেন আবার নিজে নিজেই শান্ত হয়ে গেছেন। তার মালকিন হওয়ার অহংবোধ তাকে কোনওদিন একথা ভাবায়নি।

কিন্তু আজ ছবিটা একটু আলাদা। এটা তার ছেলে বউয়ের বাড়ি। ছেলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক-এর ম্যানেজার। বউমা একটা কর্পোরেট অফিসে আছে। শহরের সম্ভ্রান্ত এলাকায় দেখার মতো একটা বাংলো। ছেলেও মায়ের ব্যাপারে বেশ যত্নশীল। তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু মহিলা এমন থাকেন, যারা ছেলের বিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করেন ছেলে পর হয়ে গেছে।

অথচ বিয়ের আগে এই ছেলেকেই চোখে হারাতেন মৃণালিনী। ছেলের সাথে মন-কষাকষি শুরু হয় কেয়ার সাথে বিয়ের অনুমতি চাওয়ার সময় থেকেই। এক তো নিজেদের পছন্দের মেয়ে নয় তার উপর জাত আলাদা। কিছুতেই মন থেকে মানতে পারছিলেন না মৃণালিনী। এই নিয়ে কম কথাকাটাকাটি হয়নি। শেষে উৎপলেন্দুবাবুর মধ্যস্থতায় মৃণালিনীর অমতেই রক্তিম আর কেয়ার বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছিল। ছেলের খুশির কথা মাথায় রেখে মত দিয়েছিলেন উৎপলেন্দুবাবু। সঙ্গে মৃণালিনীকেও বুঝিয়েছিলেন, ‘অসুবিধেটা কোথায়? কেয়া যথেষ্ট সুন্দরী। শিক্ষিত। ভালো পরিবারের মেয়ে। তাছাড়া যেখানে রক্তিম নিজে থেকে পছন্দ করেছে, সেখানে আমাদের রাজি হওয়া না হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভালো বলতে হবে রক্তিমকে যে ও তোমাকে সম্মান দিতে তোমার মতামত জানতে চেয়েছে।’

কিন্তু মৃণালিনী নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। না-জানি কেন ওনার বারবার মনে হয়েছে ওনার সাধাসিধে ছেলের মাথাটা এমবিএ করা কেয়া একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে। আসলে উনি ব্যাংক ম্যানেজার ছেলের জন্য কোনও উচ্চশিক্ষিত মেয়ে চাননি বরং এমন মেয়ে আনতে চেয়েছিলেন, যে দিবারাত তার সেবা করবে, তার কথা মতোই চলবে।

উৎপলেন্দুবাবু কম বোঝাননি, যে সংসারটা শেষমেশ তাদেরকেই করতে হবে, মৃণালিনীকে নয়, তার থেকেও বড়ো কথা ওরা একে-অপরকে ভালোবাসে, জানে বোঝে, সুতরাং ওরা একে-অপরের সঙ্গে ভালো থাকবে। কিন্তু ছেলের পছন্দ করার কাঁটাটা মৃণালিনী কোনওদিন তুলে ফেলতে পারেননি। তবুও একরকম চলে যাচ্ছিল।

উৎপলেন্দুবাবুর বদলির চাকরি। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ভালো পোস্টে আছেন। কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গাতেই থাকতে হয়েছে। শেষে চাকরির আর বছর তিনেক বাকি থাকতে কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন। প্রথমে ভেবেছিলেন গ্রামের বাড়ি থেকেই যাতায়াত করবেন। কিন্তু এই বয়সে তিন-তিন ছয় ঘন্টা জার্নি করা খুব কষ্টের। শরীর দেবে কেন! তাই ঠিক করে ছিলেন ছেলের বাড়িতেই থাকবেন। কিন্তু মৃণালিনী আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাই গিন্নির কথামতো ঠিক করেছিলেন অফিসের কাছাকাছি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকবেন। সেইমতো ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছিলেন, কিন্তু ছেলে রাজি হয়নি। একপ্রকার জোর করেই মা-বাবাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। ‘এই বয়সে তোমাদের একা থাকাটাও তো ঠিক নয়। শরীরের কথা তো বলা যায় না। কখন কি হয়। সবসময় কি এতটা পথ ঠেঙিয়ে আসাটা সম্ভব। তাছাড়া অদ্রিজা বড়ো হচ্ছে, সব কিছু সামলে সম্ভব হলে তো? তাছাড়া তোমরা ভাড়া থাকতেই বা যাবে কেন।’

একপ্রকার বাধ্য হয়ে মৃণালিনী এবাড়িতে আসতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। ছেলে-বউমা ওনার সবরকম সুবিধা-অসুবিধার খেয়াল রাখত। অভিযোগ করার কোনওরকম সুযোগ দিত না। তবু সুযোগ পেলেই উৎপলেন্দুবাবুকে বলতে ছাড়তেন না, ‘নিজেদের বাড়ির আলাদা একটা ব্যাপার। সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সব কিছু করা যায়, কোনও কিছুতে কিন্তু কিন্তু করতে লাগে না। কত করে বললাম– একটা বাড়ির ব্যবস্থা করতে, তা নয় অন্যের সংসারে জোয়াল টেনে মরছি।’

‘জোয়াল টানার কথা কেন বলছ মৃণাল, কেয়া তো কোনওদিন তোমাকে এক গ্লাস জলও গড়িয়ে খেতে বলেনি। তুমি নিজের ইচ্ছেয় করো। লক্ষ্মীকেও রান্নায় হাত লাগাতে দিতে চাও না। তাহলে কেন শুধু শুধু…। তাছাড়া অন্যের তো নয়, করছ তো নিজের সংসারেই। ছেলে-বউ-নাতনি তো আর পর নয়।’ মিষ্টি হেসে জবাব দেন উৎপলেন্দুবাবু।

কথাগুলো মৃণালিনীর মনোমতো হয় না, ‘এসব তোমরা ছেলেরা বুঝতে পারবে না। আর নাতনির কথা বলছ তাকেও তো প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে রেখেছে তোমার বউমা। এখন থেকেই মুখে মুখে জবাব দিতে শিখে গেছে। কেউ বলবে ক্লাস সিক্স-এ পড়ে। পোশাক-আশাক দেখেছ। ওই ছোটো ছোটো স্কার্টগুলো– সব মায়ের দোষ। নিজেও যেমন ছেলেদের জামাকাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তেমনি মেয়েটাকেও উচ্ছন্নে পাঠাচ্ছে। সারাদিন তো বাইরে পড়ে রয়েছে। মেয়ে, মানুষ হবে কী করে। চাকরি করছে চাকরি! বলি চাকরি করে হবেটা কী? এমন তো নয় যে ও উপায় করে আনলে তবে হাঁড়ি চড়বে। রক্তিমের আয় তো কম নয়। আসলে তা নয় ঘরে মন টেকে না।’

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন উৎপলেন্দুবাবু। একটু কর্কশ ভাবেই বলেন, ‘পড়াশোনা শিখেছে কি ঘরে বসে থাকবে বলে। এখন আর কেউ বাড়িতে বসে থাকে না। তোমার এই খিটখিটে মেজাজের জন্য অদ্রিজাটা পর্যন্ত তোমার কাছে ঘেঁষতে চায় না। সব সময় টিক-টিক, এই করিস না ওই করিস না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বদলায়। তোমার কালে একরকম ছিল এখন আর এক রকম। এতবছর বাইরে থেকেও একটু বদলালে না তুমি। সেই পুরোনো চিন্তাভাবনা নিয়ে বসে আছ। কিছু বলার থাকলে ভালোবেসে বোঝাও। কেয়াকে দ্যাখো তো সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও মেয়েটা কীভাবে হাসি মুখে বাড়ির প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে। মেয়েকে পড়ানো, তোমাদের সকলের ফরমায়েশ পূরণ করা।’ স্বামীর কথা শুনে মুখ বাঁকায় মৃণালিনী। স্ত্রীর আচরণে একটুও অবাক হন না উৎপলেন্দুবাবু। এই বদ্ধ পরিবেশ থেকে বাঁচতে দরজা খুলে বেরিয়ে যান তিনি।

এদিক থেকে উৎপলেন্দুবাবু অনেক উদার মনের মানুষ। খুব সহজেই সকলের সাথে মিশে যেতে পারেন। সকলকে আপন করে নিতে পারেন। তাই এত কম সময়ের মধ্যেই সকলের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। নাতনি তো একেবারে দাদুঅন্ত প্রাণ। কার্টুন দেখতে বসলেও দাদু। অঙ্ক করতে বসে কোনও সমস্যা হলেও দাদু আবার কোনও বায়না মেটাতে হলেও দাদু।

বউমা কেয়ার সাথেও উৎপলেন্দুবাবুর বেশ ভালো সম্পর্ক। পাকাপাকিভাবে উনি আসাতে কেয়াও অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। নাতনির পড়াশোনার পুরো দায়ভারটাই উনি নিজের ইচ্ছেয় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কেয়াকে সেভাবে আর দায়িত্বও নিতে হয় না। এমনকী প্রোজেক্ট ওয়ার্ক-টা পর্যন্ত উনি নিজের হাতে করেন। লক্ষ্মী-র ভরসায় তো আর পড়াশোনাটা ছাড়লে চলে না। সারাদিনের দেখভালের জন্য ও ঠিক আছে। বন্ধুদের জোরাজুরিতে বেড়াতে গিয়েছিল রক্তিম আর কেয়া। অদ্রিজার ক্লাস টেস্টের কারণে ওকে নিয়ে যেতে পারেনি। প্রথমে না-ই করে দিয়েছিল কেয়া, উৎপলেন্দুবাবুই জোর করে পাঠিয়েছিলেন তাদের। সেই নিয়েও মুখ ভার করতে ছাড়েননি মৃণালিনী।

‘কই আমার বেলায় তো এসব ভাবেনি কেউ। সব মনে আছে আমার, গ্রামের বাড়ি থেকে যখন মা আসতেন তখন আমরা দুজনে বেড়ানো তো দূর ঠিক করে কথা বলতে পর্যন্ত পারতাম না। মাথা থেকে ঘোমটা সরে যাওয়া নিয়ে কম গঞ্জনা শুনতে হয়নি আমাকে। মানুষ তো সবাই সমান তাহলে এত ভেদাভেদ কেন?’

‘ভুল করছ কোনও ভেদাভেদ নয়। নিজেরা যে দিনগুলো পেরিয়ে এসেছি, যাতে ওরা এই সমস্ত কষ্টের মুখোমুখি না হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। তাছাড়া এখন যাবে না তো কবে যাবে। ওরা তো আমাদের সমস্ত রকম ব্যবস্থা পাকা করে তবেই যায় বলো। অসুবিধা করে তো কোথাও যাচ্ছে না।’

‘সমস্যাটা তো তোমার নয় আমার। তুমি তো অফিসে চলে যাবে। এই বুড়ো বয়সে সংসারের সমস্ত ঝক্বি সামলাতে হবে আমাকে।’

‘একটু ভেবে দেখো তো ও তোমাকে বিশ্বাস করে বলেই না তোমার উপর সংসারের দায়িত্ব দিয়ে নিশিন্তে থাকতে পারে।’ কোনও জবাব দিতে পারে না মৃণালিনী।

মৃণালিনী যে খুব খারাপ মনের মানুষ, তা কিন্তু নয়। তবে সংসারে তিনিই যে সর্বেসর্বা একথা প্রমাণ করতে নিরন্তর লড়াই চালাতে চালাতে কেমন যেন গাম্ভীর্যের খোলসে মুড়ে ফেলেছেন নিজেকে। এতদিন যেখানে ওনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাড়ির একটা পর্দা পর্যন্ত বদলানো হয়নি, সেখানে এই বাড়িতে যে-যার দুনিয়ায় মগ্ন, শত ব্যস্ততা। এখানে যেন তার কোনও অস্তিত্ব-ই নেই। এতদিনে তার বানানো ভিতটা যেন নড়বড়ে মনে হতে থাকে তার, সবসময় একটা ইনসিক্যুরিটি কাজ করতে থাকে। নতুন এই পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠছিলেন মৃণালিনী। কোনও মতেই নিজেকে এই আলো-আঁধারি থেকে টেনে বার করতে পারছিলেন না। ক্রমশ ঘনান্ধকারে ডুবে যাচ্ছিলেন তিনি।

তার উপর গত সপ্তাহে অদ্রিজার ব্যাগ থেকে পাওয়া প্রেমপত্র নিয়ে তিনি বেশ চিন্তিত ছিলেন। চিঠি আবিষ্কারের পর সকলের উপস্থিতিতে নাতনিকে জিজ্ঞেস করাতে নাতনি চিঠিটা ওনার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, ‘না বলে কারওর জিনিসে হাত দেওয়া উচিত নয়। কৃষাণু দাদা ওটা বিপাশা দিদিকে দিতে দিয়েছিল। আর তুমি না বলে পড়ে ফেললে। জানো না কারওর জিনিসে হাত দেওয়া উচিত নয়।’

নাতনির কথাতে একেবারে আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছিলেন মৃণালিনী। সব থেকে বেশি রাগ হয়েছিল ছেলে-বউয়ের উপর। এসব দেখেও তারা দু-ঠোঁট এক করল না। শাসন করার বদলে মেয়ের মুখে পাকাপাকা কথা শুনে হাসছিল তারা। তার উপর আজ বনমালির ফুল তুলতে মানা করার ঘটনাটা একেবারে আগুনের মধ্যে ঘি ঢালার কাজ করে দিয়েছে। সবমিলিয়েই আজকের ওনার এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা।

বনমালি আজ আর এমুখো হয়নি। লক্ষ্মীকে দিয়ে ঘরেই খাবার আনিয়ে নিয়েছেন মৃণালিনী। বনমালির ক’টা মাথা যে আবার গিন্নিমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

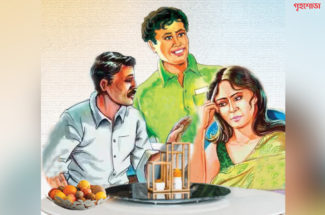

দুপুরে উৎপলেন্দুবাবুই বুঝিয়েসুঝিয়ে গিন্নিকে খাওয়াতে রাজি করিয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়ার যখন প্রায় একেবারে শেষ ঠিক তখনই কলিংবেলের আওয়াজ। লক্ষ্মী দরজা খুলতেই কেয়া-কে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ‘আরে বউদি আজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল? ভালোই হয়েছে, সবার এখন খাওয়া শেষ হয়নি, হাত-পা ধুয়ে এসে বসে পড়ো। আমি খাবার বাড়ছি।’ বউমাকে দেখে উৎপলেন্দুবাবুও একগাল হেসে বলে ওঠেন, ‘যা-মা যা, ফ্রেশ হয়ে এসে বসে পড়।’ সামনের টেবিলে ব্যাগটা রেখে ফ্যানের নীচে বসে পড়ে কেয়া।

‘না বাবা, এখন আর কিছু খাব না।’ বলে লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে, ‘তুই বরং আমাকে একটু লেবুর শরবত বানিয়ে দে, তাহলেই হবে।’

‘কিছু খাবে না?’

‘না রে, এই গরমে আর ভালো লাগছে না।’

‘হ্যাঁরে বনমালিদা, কই রে? ফেরার পথে নার্সারি থেকে এই চারাগুলো আনলাম। বসাতে হবে তো। খেতে আসেনি?’

‘হ্যাঁ খেয়েছে। তুমি রাখো, তোমাকে শরবতটা করে দিয়ে তারপর চারাগুলো দিয়ে আসছি।’ কিন্তু কিন্তু করে জবাব দেয় লক্ষ্মী। বনমালির প্রসঙ্গ ওঠাতে উৎপলেন্দুবাবুও চুপ করে যান। শাশুড়ির মুখটাও কেমন যেন ভার ভার লাগে কেয়ার।

লক্ষ্মীর কথাবার্তাতেই কেয়া খানিক আঁচ করতে পারে যে কিছু একটা ঘটেছে। সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয়, খাবার সময়ে বনমালিদার অনুপস্থিতিটা। কেয়াও আর খুঁচিয়ে ঘা করতে চায়নি, পরে তো সব জানতেই পারবে।

‘ওহ্ বাবা ভাবছি বিকেলে একটু মার্কেটে যাব। তোমাদের কিছু লাগলে বোলো। ফেরার পথে নিয়ে আসব।’

মৃণালিনী যেন মুখিয়েই ছিলেন, উৎপলেন্দুবাবু কিছু বলার আগেই তাচ্ছিল্যের সুরে বলতে শুরু করলেন, ‘হ্যাঁ, এবাড়িতে শুধু উনিই আছেন। ওনার খিদমত খাটতে সবাই হাজির। শুধু আমিই সংসারের অতিরিক্ত বোঝা। আমার প্রয়োজনের কথা আর কে মাথায় রাখে। করার মধ্যে তো ওই রক্তিম-ই একটু…’ কথা শেষ করতে পারে না মৃণালিনী। তার আগেই কেয়া রাগত স্বরে বলে ওঠে, ‘আপনি হয়তো ঠিক করে শোনেননি, আমি আপনাদের দুজনের কথাই বলেছিলাম। আপনার প্রয়োজনের যথেষ্ট খেয়াল রাখি আমরা। ওইভাবে না বলে সোজাভাবেই বলতে তো পারেন কী লাগবে না লাগবে। এই সামান্য কথাতে রক্তিমকে টানার তো দরকার নেই।’ কথাগুলো বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না কেয়া। পায়ের শব্দ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায় সে।

উৎপলেন্দুবাবু সহজে রাগেন না। তবে সকাল থেকে বাড়ির পরিবেশে মেজাজটা এমনিতেই বিগড়ে ছিল। ‘এবার শান্তি হয়েছে। এটাই তো চাইছিলে। কতবার বলেছি মানিয়ে নিতে শেখো। গতবার যখন মুম্বইতে গিয়েছিলে তখনও তোমার জন্য মেয়ে জামাইয়ের মধ্যে অশান্তি লেগে গিয়েছিল। তোমার আর জামাইয়ের মাঝে পিষে মেয়েটা শেষ হতে বসেছিল। যেখানেই যাবে সেখানেই কিছু না কিছু ঘটাবে তুমি। বয়স তো হল। এবার তো শোধরাও।’ রাগ সামলাতে না পেরে খাবার থালা ঠেলে উঠে যান তিনি।

মেয়ে জামাইয়ের কথা বলতে বোধকরি খানিক অনুশোচনায় ভুগছিলেন মৃণালিনী। মনে মনে ভাবছিলেন সত্যিই তো তার জন্য মেয়ের সংসারটাই ভাঙতে বসেছিল। কিন্তু সেটা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা। আজ অন্তত কেয়ার ওইভাবে বলা উচিত হয়নি। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে দিতেই পারত সে।

উৎপলেন্দু তো সে সবের ধার দিয়েও হাঁটে না। আজ পর্যন্ত কোনওদিন একটা শাড়িও হাতে করে আনেনি তার জন্য। শুধু টাকা দিয়েই খালাস। কেয়া তো তো তবু মাঝে মধ্যেই এটা-ওটা-সেটা নিয়ে আসে তার জন্য। কী যে ভীমরতি ধরেছিল আজ, কেন যে কেয়াকে ওভাবে বলতে গেল। আর কেনই বা ঘর ছাড়ার কথাটা তুলতে গেল। এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেটা কোথায়? গ্রামের বাড়িতে! আজ পর্যন্ত গ্রামের বাড়িতে এক সপ্তাহের বেশি থেকেছে কখনও! সারাজীবন তো বরের সাথে এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত করে বেড়িয়েছ। আর এই বুড়ো বয়সে গ্রামের বাড়িতে কাটাবে কীভাবে? শরীরেও তো নিত্যদিন কিছু না কিছু লেগেই রয়েছে। আগাগোড়াই চাকর-বাকর দিয়ে

সংসারের কাজ করিয়ে এসেছে। আর ছেলে-বউয়ের বাড়িতে এসে কাজ না করে করে তো বোধহয় হাত-পায়ে জং ধরে গেছে।

খেতে খেতে টিভি দেখাটা এবাড়ির সকলের বরাবরের অভ্যাস। ডাইনিং টেবিলে বসে সকলের চোখ আটকে থাকে টিভির পর্দায়। অবশ্য সকলে বলতে উৎপলেন্দুবাবু আর অদ্রিজার। রক্তিম তো আজ কয়েকদিন যাবৎ তাড়াতাড়িই ডিনার সেরে শুয়ে পড়ছে। ইয়ারএন্ডিং চলছে। কাজের প্রচণ্ড প্রেশার। সেই কাকভোরে বেরিয়ে যাচ্ছে আর ফিরতে ফিরতে রাত ন-টা দশটা। কেয়া আর লক্ষ্মী রান্নাঘরে সম্ভবত পরোটা ভাজছিল। ঠিক সেই সময়ে উৎপলেন্দুবাবুর চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়ায় মৃণালিনী।

‘খাওয়া হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি উপরে এসে ব্যাগ গুছিয়ে নিও।’

‘শুধু শুধু ব্যাগ গোছাতে যাব কেন?’ খুব সহজ ভাবে মৃণালিনীর দিকে না তাকিয়েই উত্তর দেন উৎপলেন্দুবাবু।

‘কেন আবার, কাল সকালের ট্রেনেই আমরা বেরিয়ে যাব।’

এইবার টিভির দিক থেকে চোখ সরিয়ে মৃণালিনীর দিকে তাকায় উৎপলেন্দুবাবু। বলেন, ‘যাচ্ছ তো তুমি, আমি ব্যাগ প্যাক করব কেন?’

কথাটা শুনে আঁতকে ওঠেন মৃণালিনী। কোনওমতে নিজেকে সামলে নেন। ‘মানে। মানে তুমি যাবে না তাই তো?’

‘ঠিক তাই।’ উৎপলেন্দুবাবুর সোজাসাপটা জবাব শুনে চমকে ওঠেন মৃণালিনী। স্বামীর কাছ থেকে কখনও এরকম উত্তর পাবেন আশা করেননি। প্রকাশ না করলেও একধাক্বায় মনের জোর কমে যায় মৃণালিনীর। এতদিনের বন্ধ ঘর খোলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, জ্বালানির ব্যবস্থা করা, দোকানপাট সমস্ত একহাতে করার কথা ভেবেই যেন অসুস্থ বোধ করতে থাকেন তিনি। মনে হতে থাকে এভারেস্ট-এ ওঠার থেকেও এগুলো বোধকরি অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু আর করারও তো কিছু নেই, মুখ ফসকে বাড়ি ছাড়ার কথাটা তো বলে বসেছেন। যদি উৎপলেন্দুর হূদয় পরিবর্তনের একটুও আভাস পেতেন তাহলে ভুল করেও এমন শপথ বাক্য পাঠ করতেন না।

অগত্যা মনোবল বাড়িয়ে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করেছিলেন মৃণালিনী। কথামতো পরদিন সকালবেলা রক্তিম বেরিয়ে যাওয়ার পর ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলে ব্যাগ নিয়ে নীচে নেমে আসেন মৃণালিনী। গাড়িতে বসে দেখেন চালকের আসনে তার একমাত্র ছেলের বউ কেয়া। বেশ আশ্চর্য লেগেছিল মৃণালিনীর। কিন্তু পালটা কোনও প্রশ্ন করেননি। কোথায় ভেবেছিলেন যাবার সময় উৎপলেন্দু কিংবা বউমা আটকাবে। তা নয় এ যে একেবারে উলটো স্রোত। শাশুড়িকে বাড়ি থেকে তাড়াতে পারলে যেন হাড়ে বাতাস লাগবে। তাই এই ঔদ্ধত্য। ছেলে বাড়িতে থাকলে ব্যাপারটা হয়তো উলটো হতো। হয়তো…!

কেয়াদের বাড়ি থেকে স্টেশন চার কিলোমিটার। এতখানি পথ একটিও বাক্য ব্যয় করেনি কেউই। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে স্টেশনে পৌঁছে গেছেন বুঝতেই পারেননি মৃণালিনী। সম্বিৎ ফেরে এক কুলির কথাতে। ‘সামান দিয়ে আসব মাইজি?’ কুলির কথায় কর্ণপাত করেন না মৃণালিনী, ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়েই পড়িমরি করে দরজাটা খুলে রাস্তাটা পার করতে যাবেন অমনি আচমকা সামনে একটা গাড়ি… তারপরে কিছুক্ষণের জন্য সব অন্ধকার। মাঝে একবার মনে হয়েছে, কে যেন তার হাতটা ধরে জোরে টান মেরেছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

সম্বিৎ যখন ফেরে তখন হাসপাতালের বেডে। মাথার সামনে বসে আছেন উৎপলেন্দুবাবু। আর কেয়া পুলিশের সামনেই সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সি এক যুবককে ধমক দিয়েই চলেছে।

‘এইভাবে কেউ গাড়ি চালায়। যে-কোনও মুহূর্তে একটা বড়োসড়ো বিপদ ঘটে যেতে পারত। আজ আমি না থাকলে মানুষটা মারা পর্যন্ত যেতে পারত। কিছু হয়ে গেলে ফিরিয়ে দিতে পারতে। এই তোমাদের মতো বেপরোয়া ছেলেদের সাজা পাওয়াই উচিত। নইলে তোমরা শোধরাবে না। ইন্সপেক্টর সাহেব একদম ছাড়বেন না। কয়েকদিন জেলের হাওয়া খেলেই মজা টের পাবে।’

বিছানায় শুয়ে থাকা মৃণালিনীর আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, অন্য কেউ নয়, তার বউমা কেয়াই তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। বউমার জন্যই যে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। এখন তার চোখের সামনে তার জন্যই লড়াই করছে কেয়া। যাকে তিনি চিরকাল তার প্রতিদ্বন্ধী ভেবে এসেছেন, সে-ই আজ তার পরিত্রাতা হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মৃণালিনীর শরীরে কিছু কাটা-ছড়া ছাড়াও বড়ো ক্ষতি বলতে, ডান পা-টা ভেঙেছিল। প্লাস্টার করার পর তাই বাড়ি ফেরার অনুমতি দিয়েছিলেন ডাক্তার। ততক্ষণে খবর পেয়ে রক্তিম হাসপাতালে পৌঁছে ছুটে যায় মায়ের কাছে। মায়ের সাথে কথা বলার পর খানিক স্বস্তি পায় সে। তারপর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে।

বাড়ি ফেরার পরেই কেয়া লেগে পড়ে শাশুড়ির যত্নে। রক্তিমকে ইয়ারএন্ডিং-এর কারণে ফিরে যেতে হয় ব্যাংকে।

শাশুড়ির পায়ের উপর যাতে কোনওরকম চাপ না পড়ে সেজন্য সমরকম ব্যবস্থা করেছিল কেয়া। অ্যাটাচ বাথরুম থাকার জন্য নিজেদের বেডরুমটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল ওনাকে। সামনের টি-টেবিলে ওষুধ, জল, বিস্কুট থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সমস্তরকম জিনিস রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনকী ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে বেডের নীচে একটা সুইচেরও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, যাতে বেলের আওয়াজে কেউ না কেউ ওনার সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। মৃণালিনী সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন বউমার দিকে। লজ্জায় পাতাল প্রবেশ করার মতো অবস্থা হয় তার।

নিজের অজান্তেই চোখে জল চলে আসে মৃণালিনীর। লুকোবার আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু কেয়ার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। শাশুড়ির চোখে জল দেখে খানিক মুচকি হেসে শাশুড়িমায়ের উদ্দেশ্যে বলে, ‘কাঁদছেন যে বড়ো। কাঁদলে চলবে। মনকে শক্ত করুন। তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে হবে তো। নাহলে গ্রামের বাড়ি যাবেন কী করে।’ চোখ মুছে বউমার দিকে বিস্ময়ভরা নজরে তাকিয়ে থাকে মৃণালিনী। মনে মনে ভাবতে থাকে তাহলে কী…

ভাবনায় বাধ সাধে কেয়া, ‘গ্রামের বাড়ি যাবেন, তবে একা নয় আমরা সকলে দু-দিনের জন্য বেড়িয়ে আসব বুঝেছেন। এবার সবকিছু ভুলে গিয়ে সংসার, নাতনি সামলান তো। শুধু পালাই পালাই। আপনি থাকতে আমি সংসার সামলাতে যাব কেন।’ বলেই চাবির গোছাটা শাশুড়ির হাতে ধরিয়ে দেয় কেয়া।

বউমার হাত ধরে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন মৃণালিনী। ‘থাক আর কিছু বলতে হবে না। বাসন একসাথে থাকলে একটু ঠোকাঠুকি লাগবেই। তাছাড়া বুড়ো মা-বাবারা একটু খিটখিটেই হয়। কী বলো মা?’ এর মাঝে কখন যে উৎপলেন্দুবাবু ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল কেউ-ই খেয়াল করেনি। কেয়ার কথায় হঠাৎ করে তাদের সাথে সাথে উৎপলেন্দুবাবুও হেসে ওঠেন। আর মৃণালিনী কাঁদতে কাঁদতে বউমাকে জড়িয়ে ধরেন।

মৃণালিনীর, উৎপলেন্দুবাবুর কথাগুলো মনে পড়ে যায়। ‘সম্পর্কগুলোকে এভাবে জটিল করে ফেলো না মৃণাল। এটা কেন হল না, ও-কেন ওটা করল এটা বিচার করতে না বসে বরং মিলেমিশে থাকো। দেখবে শান্তি পাবে।’

সত্যিই আজ শান্তি বিরাজ করছে মৃণালিনীর মনে।