তাইদাদা, ও নিতাইদাদা, আজও তুমি কাজে বের হবে না গো?

অনেক ডাকাডাকির পর ভেতর থেকে গম্ভীর স্বরে জবাব আসে– বললাম তো না। আর এভাবে রোজ রোজ ডাকাডাকি করবি না।

নিতাই-য়ের যেন ধনুকভাঙা পণ। টলাতে পারে কার সাধ্যি! নিতাই-য়ের মাটির বাড়ি। খড়ের চাল। বাঁশের বেড়া। মাটি গোবরে লেপা। মেঝে দাওয়া টানটান। শান বাঁধানো মেঝেকেও হার মানায়। উঠোনের এক পাশে ধানের গোলা। আর একপাশে ছোট্ট ঢেঁকিঘর। মাঝখানে মাটির বেদিতে তুলসী গাছ। অনেকটা দূরে বাড়ির এক্বেবারে পেছনে গোয়াল ঘর। হাঁস মুরগির খোঁয়াড়। সীমানা, বাঁশের কঞ্চি আর পাটকাঠি দিয়ে ঘেরা। সদর দরজায় বাঁশের ঝাঁপ।

কিছুদিন আগেও এই বাড়ি, উঠোন, ঢেঁকিঘর, গোয়ালঘর– সব কিছুর মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়াত মনোরমা। নিতাই-য়ের বউ। তখন নিতাই-য়ের দু’চোখ ভরা স্বপ্ন। আর বুক ভরা ছিল স্বাদ-আহ্লাদ আর ভালোবাসা। কিন্তু এখন? সব শুকিয়ে, পোড়া কাঠ। কলকাতা থেকে ট্রেনে ঘন্টা দুই। তারপর মাইল দেড়েক হাঁটা। গ্রামের পথ ধুলোয় ভরা। চলাচলের পথে হাঁটু অবধি ধুলোর মোজা। খাটো ধুতিতেও বসে যায় ধুলোর পাড়। এ’ভাবেই পুজোর মরশুমে অন্তত হপ্তায় একদিন বাড়ি আসত নিতাই এবং তার বাপ-ঠাকুরদা। কিন্তু বছর পাঁচেক হ’ল নিতাই আর…। এখন সে কলকাতায় যায় না, বাড়ির বাইরেও বেশি বেরোয় না। বাড়িতেই থাকে। আগে কয়েকজন মিলে শোভাবাজারের ভিতর দিকে মাটির বাড়ি ভাড়া করে থাকত। সে সব পাট এখন চুকে-বুকে গেছে।

এই মুহূর্তে সংসার চলেছে শামুকের গতিতে। নিতাই-ও নির্বিকার। জুটলে খায়। না জুটলে খায় না। বৃদ্ধা মা, কোটরাগত চোখদুটো তুলে ছেলেকে দেখে আর ভাবে– হায় রে কী ছেলে, কী হয়ে গেল! অমন শক্তসামর্থ্য ছেলে আমার, সুতোর মতো পাকিয়ে গেল গা। কী কুক্ষণে ওর কাঁধে সংসারটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম…। হায় হায় রে…। প্রতিদিনই এভাবে বুক চাপড়ে বিলাপ করে মা।

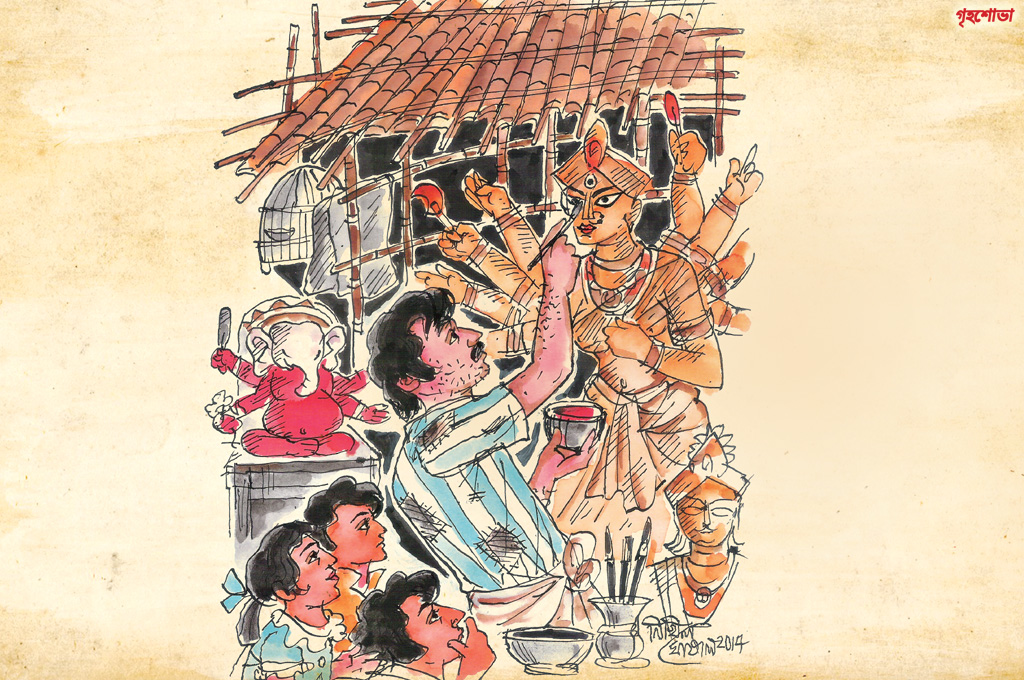

চোখ বুজলে এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। ভয়ে শিউরে ওঠে নিতাই। নিতাই মণ্ডল। সেই ঘটনার পর থেকে নিতাই আর তার দশপুরুষের কাজে হাত দেয় না। একসময় তাদের এই কাজে খুব নামডাক ছিল। মূর্তি গড়ার কাজ। তখন এদের তৈরি মাটির প্রতিমা বিভিন্ন বড়ো বড়ো প্যান্ডেলে শোভা পেত। যেমন বাগবাজার, শোভাবাজার, কুমোরটুলি– এসব জায়গায়। কিন্তু সেবারের সেই ঘটনার পর থেকে নিতাই কেমন যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। যে যা বলে, এক কান দিয়ে শুনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। পরিবার পরিজনের পীড়াপীড়িও গ্রাহ্য করে না।

এদিকে সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এই অবস্থাতেও দাঁত মুখ খিঁচিয়ে থাকে। এখন বেশীরভাগ দিনই তাদের উপোস করে বা অর্ধাহারে কাটে। বৃদ্ধা মা, বিধবা বউদি, তার ছেলেপুলে– এসব নিয়ে নিতাই-য়ের সংসার। নিতাই এই বিরাট কর্মযজ্ঞের একমাত্র হোতা। কিন্তু এই মুহূর্তে কারও কান্নাকাটিতেই তার মন ভেজে না। সে যেন ‘পিছে বেঁধেছে কুলো আর কানে গুঁজেছে তুলো’। এক্বেবারে নীরেট এক পাথর।

নিতাই-য়ের সব স্পষ্ট মনে পড়ে। এই তো সেদিনের কথা। দিনের আলো পশ্চিমে যখন ঢলে পড়ে, তখন ঢেঁকিঘরে চলে আলোছায়ার খেলা। সে সময় দু’হাত ওপরে বাঁশের আড় ধরা। এক পা ঢেঁকিতে আর এক পা মাটিতে রেখে ধানের পাড় দেয় মনো। আর ঢেঁকিতে ধান তোলানামা করে বিন্তিখুড়ি। নিতাই-য়ের মা, কোনও এক কালে তাঁর পুরো নাম ছিল বিনোদিনী মণ্ডল। বয়স যত বাড়ছে ততই গ্রামের লোকদের মুখে মুখে বিনোদিনী একসময়, বিন্তিখুড়ি হয়ে ওঠে। বিন্তিখুড়ির একটাই সন্তান। এই নিতাই। টিয়েরঙের শাড়ি আর কপালে বড়ো সিঁদুরের টিপে বেশ দেখাত মনোরমাকে।

অনেক সাধ করে পাঁচ-সাতটা গ্রাম খুঁজে পেতে মনোকেই মনে ধরল বিন্তিখুড়ির। দাবিদাওয়া ছিল না। কিন্তু যেটা ছিল তা হ’ল লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। গুনে গুনে চব্বিশটা মেয়ে বাতিল করে, মনোরমাকে নিয়ে এল ঘরে। নিতাই-য়ের কোনও মতামত ছিল না। মায়ের পছন্দই তার পছন্দ। মায়ের সায়ে সায় মিলিয়ে দিব্যি ছিল নিতাই। ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছে। এখন মা-ই তার সব। কোনওভাবেই মাকে কষ্ট দিতে চায় না সে। বাড়িতে মা ছেলে ছাড়াও আছে জ্যাঠতুতো দাদার বিধবা স্ত্রী, তার ছেলেমেয়ে নিয়ে। মোট পাঁচ-পাঁচটা সদস্য। সংসারে একটু টানাটানি থাকলেও ছিল না তেমন কোনও অভাব অভিযোগ। তখনকার সময়ে হেসেখেলে দিনগুলো কেটে যেত।

এভাবে বছর তিনেক কাটতে না কাটতেই একটা বড়ো অভাব বিন্তিখুড়িকে অস্থির করে তুলল। নাতিনাতনির অভাব। বিন্তিখুড়ি নানা জনের সঙ্গে নানা কথা বলে এ ব্যাপারে। এই তো সেদিন চড়া সুরে বিন্তিখুড়ির পাশের দুটো বাড়ির পরে ষষ্ঠীপদ ঘোষের বউকে বলে– দ্যাখো বউমা, ছেলেপুলে ছাড়া সংসার আবার সংসার নাকি! এমন সংসারে কখনও লক্ষ্মীশ্রী থাকে?

– অমন করে বলছেন কেন খুড়িমা, সবে তো বছর তিনেক বিয়ে হয়েছে। সময় হলে নিশ্চয়ই হবে।

আপনমনেই বিড়বিড় করে বিন্তিখুড়ি– পরে হলে তো চলবে না। সময় যে ফুরিয়ে এল। আমাকে তো দেখে যেতে হবে। নাতিনাতনির মুখ দেখার বড়ো সাধ আমার। না দেখতে পেলে ওপারে গিয়েও শান্তি পাব নে। দেখি কী করা যায়! এখন তো আমাকেই হাল ধরতে হবে।

শুরু হ’ল বিন্তিখুড়ির প্রচেষ্টা। অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশী মেনে মেনে ঝাড়ফুঁক তাবিজ কবজ। মাঝে মধ্যে আবার মাসের শেষ অমাবস্যায় মাঝরাতে চৌরাস্তার মোড়ে কালো দিঘির জলে স্নান করিয়ে ভেজা কাপড়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সাধুবাবার ভেষজ ওষুধ সেবন, মাদুলি ধারণ– এসবও চলে।

মনো খুব মিষ্টি মেয়ে। শাশুড়িমা যা করান তা-ই করে। কিন্তু নিতাই-য়ের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। এ’ভাবে চলতে চলতে গড়িয়ে গেল আরও দু-দুটো বছর। পাঁচ বছরের মাথায় বিন্তিখুড়ি তো দিশাহারা! কী করলে কী হবে মালুম পায় না! এক রাতে নিতাইকে ডেকে বলে– খোকা এক কাজ কর, তুই তো কামকাজে কলকাতা যাস, এবার সঙ্গে করে বউমাকেও নিয়ে যা। ওখানকার ডাক্তার দেখিয়ে আনবি।

– কেন মা, তোমার জড়িবুটি, মাদুলি, তাবিজ-কবজে আস্থা চলে গেল?

– না রে বাবা, কে বলতে পারে কীসে কী হয়?

অগত্যা মনোরমাকে কলকাতায় নিয়ে যায়। কিছুদিন পিসির বাড়ি রাখে। চিকিৎসা চলে। এমনকী দুটো দিন সরকারি হাসপাতালেও থাকতে হয়। ছোট্ট একটা কাটাছেঁড়াও নাকি হয়। অবশেষে গ্রামে ফেরে।

এসবের পর বছর খানেক ঘুরতে না ঘুরতেই…। আজও চোখ বুজলেই ভেসে ওঠে সেদিনের সেই দিনটা। কাজ সেরে নিতাই সদর দরজায় বাঁশের ঝাঁপ ঠেলে ঢোকার সময় শুনতে পায়, মনোর কলকল করে কথা। আর খিল খিল করা হাসি। বুকটা যেন জুড়িয়ে যেত। মা, বউ-তে খুব মিল। কত কথাই না হতো। মনোরমা দূরের গ্রামের নয়। পাশের কলাবতী গ্রামের মেয়ে। মাঝেমধ্যে শাশুড়ি-বউ একসঙ্গে কলাবতী গ্রামে বেড়াতে যেত। নিতাই বাড়ি ফিরলেই মনো যেখানেই থাকত ছুটে আসত। জল গামছা এগিয়ে দিয়ে একডালা মুড়ি বাতাসা নিয়ে উঠোনে মাদুর পেতে বসত। তারপর হাতপাখা নেড়ে বাতাস করতে করতে কত কথা! এক সপ্তাহ না তো, মনে হতো যেন একবছর বাদে নিতাই বাড়ি এসেছে।

অন্ধকার ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই রাত ভোর হয়। কোনও রাতে বেশিক্ষণ দু’চোখের পাতা এক করতে পারে না। কালের নিয়মে বা কালের স্রোতে একসময় মনোরমার স্মৃতিও ধুয়েমুছে সাফ হয়। কিন্তু…! নাহ্, আর ভাবতে পারে না। বুকটা ব্যথায় যন্ত্রণা করে। মাথাটা খালি হয়ে যায়।

হঠাৎ এক রাতে ভেতর ঘর থেকে মার গোঙানি কানে আসে। অনেকক্ষণ ধরে। একটানা। অগত্যা উঠতেই হয় নিতাইকে।

পায়ে পায়ে কাছে যায়। খাটো গলায় বলে– কী হয়েছে মা? কোনও সাড়া নেই। মাঝে মাঝে শুধু খকখক কাশির শব্দ। হ্যারিকেনের সলতে বাড়িয়ে, কপালে হাত রাখতেই চমকে ওঠে– এত তাপ! এ যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! এমন গভীর রাতে ডাক্তার – ওষুধ কোথায় পাব! তাছাড়া পয়সা! একটা সিকি পয়সাও নেই বাড়িতে। তাড়াতাড়ি জল ন্যাকড়া ভিজিয়ে জলপট্টি দেওয়া শুরু করে। প্রায় তিন দিন যাবৎ কলমি শাক সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। যতক্ষণ পুকুরে শাক আছে, ততক্ষণ না খেয়ে মরতে হবে না– গজ গজ করতে করতে বউদি বলছিল। একসময় ওর দিকে চোখ রেখে, ঝাঁঝিয়ে ওঠে বউদি– এমন মদ্দা মানুষ থাকাও যা, না থাকাও তা। আচমকা কাশতে কাশতে মায়ের গলা দিয়ে রক্ত উঠে আসে। খুব ভয় পায় নিতাই। মা-ও কি তবে মনোরমার মতো…! শীর্ণ মায়ের জীর্ণ শরীরটা মুহূর্তে অতীত ভোলায়। রুগ্ন মায়ের কপালে হাত রেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সে– না, আর নয়। এভাবে মাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে না সে। কিছু একটা করতেই হবে।

এভাবে বসে বসে দুঃখ করলে, যারা গেছে, তারা তো ফিরে আসবে না। না আসবে মনোরমা, আর না আসবে…। পাশের ঘর থেকে বউদিকে ডেকে দিয়ে, রাতেই বেরিয়ে পড়ে নিতাই। যেতে যেতে বউদির চড়া সুর কানে আসে– ক্ষয়রোগ গো ক্ষয়রোগ। ভালোমন্দ না খাতি খাতি এই রোগ দেহে বাসা বাঁধে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর প্রথম এতদিনের চেষ্টায় নিতাই ধীরে ধীরে মূর্তি গড়ায় হাত দেয়। পুজো প্রায় এসে গেছে। বর্ষাও তেমন হয়নি। কেমন যেন গুমোট চারদিকটা। এবারের অকাল কালবোশেখিতে নিতাইয়ের ঘরের চালার কিছুটা অংশ উড়ে গেছে। তাই এবারের প্রথম সামান্য বৃষ্টিতে ঘরের মধ্যে এক হাঁটু জল। তাই নিতাইকে যেভাবেই হোক ঘরের চালাটা সারাতে হবে। আগে মায়ের চিকিৎসা, না আগে ঘর সারানো– কোনটা আগে করবে? ভেবে পায় না। দুটো চাপ মাথায় নিয়ে উঠে পড়ে লেগে যায় কাজে। মনে মনে ভাবে নিতাই, আগে মা। তারপর সব। এখন তো তার নিজের বলতে, একান্ত আপন বলতে, আছে কেবলমাত্র মা।

প্রায় রাতেই সে আসে। বিশেষত শেষ রাতে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাতে গলা জড়িয়ে, খিল খিল করে হেসে বলে– বাবা, ও বাবা, এই যে আমি। এই তো তোমার কাছে। এ মা দেখতে পায় না! বাবা আমাকে ছোঁও তো দেখি, ইস্ ছুঁতে পারে না। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে নিতাই। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কাকে যেন ছুঁতে চায়। কয়েক সেকেন্ড বাদে ধাতস্ত হয়। তখন শুধুই বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। যেদিন মুন্নি এল তার কোলে, সেদিন-ই মনোরমা ফাঁকি দিল। মুন্নিকে পেয়ে মনোর দুঃখ ভুলে ছিল নিতাই। মুন্নির কচি কলাপাতার মতো, নরম মোলায়েম মনের স্পর্শে, দেহের ছোঁয়ায় একটু একটু করে নিতাই-য়ের দগ্ধ মনের ক্ষতে প্রলেপ পড়ে। নিতাই অতীত ভবিষ্যৎকে ভুলে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরে।

মেয়ে তো নয়, যেন এক ডানা কাটা পরি। গরিবের ঘর আলো করে মা লক্ষ্মী যেন স্বয়ং এসেছেন। একটু বড়ো হতে না হতেই রূপের ছটায় চারদিক আলোকিত। সাত পেরোতেই ভ্রমরকালো ডাগর চোখদুটো তুলে বাবাকে শাসন করে– এত দেরি হয় কেন বাবা? আরও তাড়াতাড়ি আসতে পার না? কাজে বেরোলে তুমি আমায় ভুলে যাও, তাই না বাবা?

– ওরে মা, থাম থাম। সবে তো এলাম, এখনও হাত-পাও ধুইনি। এরই মধ্যে তোর একসঙ্গে এত প্রশ্নের উত্তর দিই কী করে বলতো? ঠাম্মা ছুটে এসে বলে

– আয় দিদিভাই, আমার কাছে আয়। বাবা হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিক, তারপর তোর সব কথা শুনবে। কেমন? আয় না দিদিভাই, আয়…। ঠাম্মা যত জোর করে মুন্নির তত জেদ বাড়ে।

– না আমার কথার জবাব না দিয়ে বাবা কোথাও যাবে না।

অগত্যা নিতাইকে ইনিয়ে বিনিয়ে সাতকাহন শুনিয়ে তবে নিজের কাজে যেতে হয়। দিন দিন নিতাই অনেক বেশি বাড়িতে আসে। এমনকী পুজোর মরশুমেও একদিনের বদলে হপ্তায় দু’তিনদিন করে বাড়ি আসে। এ নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করে। কিন্তু নিতাই-য়ের স্পষ্ট জবাব– ওরে তোরা বুঝবি না, আমার ছোট্ট মা-টা যে সারাক্ষণ আমার জন্যই অপেক্ষা করে থাকে।

সারাটা দিন মুন্নি গোটা পাড়ায় খেলে বেড়ায়। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এর-তার বাড়ি ঘোরাঘুরি করে। গাঁয়ের সব্বাই ওকে খুব ভালোবাসে। যার বাড়ি যা কিছু হোক, বিয়ে পৈতে পুজোআচ্চা ইত্যাদি, মুন্নি থাকা চাই-ই চাই-ই। মুন্নি না এলেও জোর করে ধরে আনে সবাই। নইলে সব আনন্দই যে মাটি। দু’গালে টোল ফেলে, গলা ছেড়ে খিলখিল করা মুন্নির হাসি, গাঁয়ের ঘরে ঘরে উলুধবনি শঙ্খধবনির চেয়েও বেশি পয়া, বেশি আদরণীয়।

প্রতি রাতে মুন্নি ঠাম্মাকে জড়িয়ে ধরে, কল কল করে সারাটা দিনের গল্প বলে। কত জ্যাঠা, কাকা, মাসি, পিসির বাড়ি আজকে গিয়েছে। কতজন, কুলের আচার, আমের মোরোব্বা খাইয়েছে, বিল্টু, নেপু, তিন্নি ওদের সঙ্গে চু কিত কিত খেলতে খেলতে কতবার পড়ে গেছে। কতবার ডাংগুলিতে বল্টু পিন্টুকে হারিয়েছে– নানান দস্যিপনার গল্প ঠাম্মাকে শুনতে হয়। ঠাম্মারও মন ভরে ওঠে। একসময় বকবক করতে করতে মুন্নি ঘুমিয়ে পড়ে। তখন মুন্নিকে দু’হাতে জড়িয়ে, আদরে সোহাগে ভরিয়ে তোলে ঠাম্মা। যেন সাত রাজার ধন এক মানিক। নাতনি বলে কোনও ক্ষোভ নেই বিন্তিখুড়ির। বরং বেশ গর্ব। অমন রূপ ক’জন পায়! মনে মনে ভাবে– দু’হাত তুলে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলে, এ যে দেবে ধর্মে তুষ্ট হওয়ার ফল গো। মেয়ের শখ তার বহুদিনের। নিজের তো ছিল না। এমনকী তাদের বংশেও মেয়ের সংখ্যা খুব কম। অবশেষে মুন্নি এল। তার ষোলোকলা সাধও পূর্ণ হল।

গরিবের ঘরে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। কিন্তু ঘাটতি নেই ভালোবাসার। তাই সবার অফুরন্ত আদর ভালোবাসায় তিল তিল করে বেড়ে উঠছিল মুন্নি। গোলগাল ফরসা টুকটুকে মেয়েটা ঘরে বাইরে সবার মন কেড়ে নিয়েছে। নিতাই-য়ের ছিল নয়নের মণি। বাঁচার একমাত্র প্রেরণা। অন্ধের যষ্টি।

সূর্য ডুবে যেতেই হালকা অন্ধকার নামে চারধারে। বছর আটেকের মুন্নি। তখনও উঠোনে এক্বাদোক্বা খেলছিল। হঠাৎ জেঠির ডাক– খুকি ও খুকি যা তো মা, গোয়াল ঘরের ধোঁয়াটা দিয়ে আয় তো মা। তোর ঠাকুমার আবার জ্বর এসেছে। দেখি গিয়ে কী করা যায়!

– যাই জেঠি, বলতে বলতে মুন্নি লাফাতে লাফাতে আসে। ধোঁয়াটা নিয়ে গোয়ালঘরের দিকে যায়। সেটাই বোধ হয়…।

নিতাই মণ্ডলের গোয়ালঘর বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। এদিকে সচরাচর কেউ আসে না। মুন্নি মাঝে মাঝেই গোয়ালঘরে ধোঁয়া দিতে আসে। ওটা ষষ্ঠীপদ জানে। কিছুদিন যাবৎ তার মাথায় একটা মতলব ঘুরপাক খাচ্ছে। নাদুসনুদুস মেয়েটার দিকে চোখ পড়লেই ষষ্ঠীপদর বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। দুশ্চরিত্র, লম্পট ষষ্ঠীপদ তক্বে তক্বেই ছিল। সুযোগের অপেক্ষায়। গোয়ালঘরের সামনে যেতেই মুন্নি একটা খসখস শব্দ শুনতে পায়। ঘুরে তাকায়। কিন্তু কারুকে নজরে পড়ে না। তাই সে অনায়াসে গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ে। তখনও পাশের বাড়ির রামতনুদাদা গরু নিয়ে ফেরেনি। আজ হাটবার। তাই হাট সেরে রামতনুদাদার গরু নিয়ে ফিরতে আজ বেশ দেরি হবে। আগে ওদের অনেক গরু ছিল, এখন একটাই গরু। সে-ই দেখাশোনা করে। কিন্তু রামতনুদাদা যে এখনও ফেরেনি, মুন্নি তা জানত না।

রামতনুদাদার সঙ্গে মুন্নির খুব বন্ধুত্ব। অসম বয়সের বন্ধুত্ব। কিন্তু মাঝখানে কোনও ফাটল ছিল না। এতটাই গভীর ছিল যে, একদিন তাকে না দেখলে মুন্নি অস্থির হয়ে উঠত। ঠাম্মা ছাড়া আর যে মুন্নির বকম বকম ধৈর্যসহকারে শুনত, সে হল একমাত্র রামতনুদাদা। কিন্তু আজ যে হাটবার, সেটা মুন্নির মাথা থেকে বেমালুম উড়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগেই শিয়ালের মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে আসে ভুঁইফোঁড় ষষ্ঠীপদটা। সব দিক আটঘাট বেঁধে। আজই সুবর্ণ সুযোগ। নিঃশব্দে সে মুন্নির দিকে এগিয়ে আসে। নেকড়ে যেন মাংসের গন্ধ পেয়েছে। লোকটার বয়স বছর পঞ্চাশ। শক্তসমর্থ্য শরীর। খালি গা। খাটো ধুতি। চুপিচুপি তাকে ঢুকতে দেখে বছর আটেকের মুন্নি বিস্ময়ে হতবাক। কোনওমতে টেনে টেনে বলে– জ্যাঠা তুমি এখানে! হাতে ধরা কেরোসিনের কুপিটা, সামনে এনে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে।

এক ফুঁ-য়ে কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে ষষ্ঠীপদ মেয়েটার মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে কষে। তারপর পাঁজাকোলা করে খড়ের গাদার ওপর শুইয়ে দেয়। নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কচি মেয়েটার ওপর। লালসায় এক্বেবারে পশু হয়ে ওঠে মুন্নির ষষ্ঠীজ্যাঠা। একটানে খুলে ফেলে মুন্নির বেশবাস। সেই উন্মাদ নরপশু ফুলের মতো ছোট্ট মুন্নির অচৈতন্য দেহটার ওপর একবার নয় বারবার চালায় হিংস্র তাণ্ডব। নিষ্পাপ ফুলটিকে এক্বেবারে দলে পিষে নারকীয় খেলা শেষ করে।

মুন্নির জেঠি বার দুই খুকি খুকি করে ডেকে, মনে মনে ভাবে পাশের ঘরে তার ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলছে বোধ হয়। সে-ও নিশ্চিন্তে পুজোর ঘরে বসে যায়। নিতাই তখন বাড়ি ছিল না। সে গিয়েছিল কলকাতায়। বাড়িতে শুধু জেঠি, আর বিছানায় মুন্নির ঠাম্মা।

ঘন্টা দুই পর রামতনু যখন গরু নিয়ে গোয়ালঘরে আসে, তখন খুব ক্ষীণ কণ্ঠে গোঙানি কানে আসে। হাতের কাজ ফেলে, কোঁচর থেকে দেশলাই বের করে জ্বালায়। রক্তের স্রোতে ভেসে যাওয়া অচৈতন্য মুন্নিকে দেখে চমকে ওঠে। চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে পাড়ার সবাইকে ডেকে নিয়ে, ভ্যান ঠিক করে মুন্নিকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছোয়। কিন্তু এসব করতে করতে বেশ সময় লেগে যায়। সেই সময়টুকু দিতে পারে না ছোট্ট মুন্নি। অনেকক্ষণ রক্তক্ষরণ হতে হতে অসাড় হয়ে পড়ে মেয়েটা… পথেই মুন্নি…। একসময় যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে নিভে যায় ওর জীবনপ্রদীপ।

ছোট্ট প্রাণ-পাখিটা চিরতরে ছটফট করতে করতে খাঁচা ছাড়ার আগে, কোনওমতে ক্লান্তস্বরে ঠাম্মাকে বলে যায়– কমলিদিদির বাবা, জ্যা…। আর বলতে পারে না সে।

শহর থেকে ফিরে প্রবল আক্রোশে দপ করে জ্বলে ওঠে নিতাই। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কাঁপতে কাঁপতে বলে– আজই আমি কুপিয়ে শয়তানটার মুণ্ডু নামিয়ে দেব। শালা! কোথায় যায় দেখছি! তাতে আমার যা শাস্তি হয় হবে। ছিঃ ছিঃ নিজের নাতনির থেকে ছোটো, ওইটুকু এক দুধের শিশু! ছুটে যায় নিতাই। হাত থেকে শহরে কেনা মুন্নির লাল কাচের চুড়ি, পুঁতির মালা, রঙিন টিপ, লাল ছোট্ট ফ্রকটা মাটিতে গড়াগড়ি খায়।

মুন্নি মারা যাবে এটা বোধহয় ষষ্ঠীপদ ভাবতে পারেনি। তাই চমকে ওঠে! নিতাই আসার আগেই বেগতিক দেখে চটপট গ্রাম ছাড়ে ষষ্ঠীপদ।

একসময় নিতাই জ্ঞান হারায়। দিন তিনেক পর নিতাই-য়ের হুঁশ আসে। কথায় কথায় গ্রামের ছেলে গৌরাঙ্গ, মহাদেবকে বলে– শয়তান ষষ্ঠীটাকে খুঁজে পাসনি এখনও?

ওরা কাঁচুমাচু মুখে মাথা নাড়ে। নিতাই আবার চিৎকার করে ওঠে– শয়তান লম্পট ষষ্ঠীটা যাবে কোথায়? একদিন না একদিন ঠিক ধরতে পারবই পারব। আর ধরতে পারলেই চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে, এক্বেবারে টুঁটি চেপে মেরে ফেলব। শোন আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশ হল সোনার দেশ। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি এমন লম্পটের জন্ম দিতে পারে না। এই সোনার গাঁয়ের আলো বাতাসে ওরকম জানোয়ারের বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। ও একটা ভুঁইফোঁড় লম্পট জানোয়ার– বলতে বলতে পাগলের মতো নিজের মাথার চুল টানতে থাকে। রাগে দাঁত কিড়মিড় করে। নীচের চোয়াল দাঁত দিয়ে চেপে কী সব বিড়বিড় করে।

আজন্ম চেনা গৌরাঙ্গ, মহাদেব, মদনের মতো গাঁয়ের ছেলেরা ক্রোধে উন্মত্ত, রক্তচক্ষু, হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য নিতাইকে যেন সেই মুহূর্তে চিনতে পারে না। তারপর থেকে বেশ ক’টা বছর অচেনা নিতাই ভয়ংকর মূর্তিতে খুঁজে বেড়ায় ষষ্ঠীকে। কিন্তু কোথাও পায় না। শয়তান ষষ্ঠীটা জানে, সময় সব ক্ষতের প্রলেপ দেয়। তাই সে ঘাপটি মেরে থাকে। মনে মনে ভাবে একসময় না একসময় নিতাইকে হাল ছাড়তে হবে।

কিন্তু নিতাই-য়ের বুকে ক্রমশ তুষের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছে জ্বলবে… শুধু একটু বারুদের অপেক্ষা। নিতাই মুন্নিকে হারিয়ে উন্মাদের মতো থানা-পুলিশ করতেও ছাড়েনি। সব্বাই শুধু ওকে আশ্বস্ত করছে একদিন না একদিন এর শাস্তি হবেই হবে। জানোয়ার ষষ্ঠীটা জানোয়ারের সাজা-ই পাবে।

এ মুহূর্তে প্রতিমা প্রায় শেষের দিকে। মায়ের জন্যই নিতাই-য়ের মূর্তি গড়ায় হাত। কয়েকদিন আগে খড়ের ওপর পড়েছে মাটির প্রলেপ। পাশের বাড়ির গৌরাঙ্গ সেদিন কথায় কথায় বলে– হ্যাঁগো নিতাইদাদা, তোমার প্রতিমা তো এবার শেষের দিকে, তাই না গো? গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে নিতাই বলে– নারে এখনও অনেক দেরি। কত কিছু বাদ আছে।

– তা এবার-ই প্রথম বাড়িতে মূর্তি গড়ছ, তাই তো?

– হ্যাঁ রে ঠিকই বলেছিস। প্রতিবার তো কলকাতাতে-ই…।

এ ভাবেই কাটে আরও কিছুকাল। ক’দিন বাদেই পুজো, প্রতিমা প্রায় শেষ। প্রতিমার মুখের আদল যে দেখে, সে-ই কেমন যেন আঁতকে ওঠে। নিতাই-য়ের তুলি ধরা হাতটা থমকে যায়। নিজে নিজেই বলে– এ কী! এ কার মুখ!

সেদিন গৌরাঙ্গ হঠাৎ বলে ওঠে– নিতাইদাদা, এ তুমি কার মুখ আঁকলে গো? বড়ো চেনা চেনা যে। সকালের উজ্জ্বল আলোয় গাঁয়ের অনেকেই সেখানে জড়ো হয়। নিতাই-ও চমকে ওঠে। ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকায়। সবার ফিসফিস কথাবার্তা কানে যায়। গৌরাঙ্গ আবার বলে ওঠে– এ যে আমাদের মুন্নি গো! আচমকা ঘুরে তাকায় নিতাই। হাত থেকে তুলিটা পড়ে যায়। সারা শরীরে শিহরণ জাগে! কাঁপতে কাঁপতে বলে– দাঁড়া অসুরটাকে একটু অদলবদল করে দিই। ধীরে ধীরে তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলে শয়তান ষষ্ঠীটাকে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের আড়ালে এ কার মুখ! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। গাঁয়ের সব্বাই দেখে নিতাই-য়ের চোখে দাউদাউ করে জ্বলছে প্রতিবাদের আগুন।

ধীরে ধীরে সেই আগুনের ছোঁয়ায় সমবেত জনতা জ্বলে ওঠে। আর সেই সম্মিলিত দাউদাউ আগুনের লেলিহান শিখা ভস্মীভূত করে, শয়তান লম্পট ভুঁইফোঁড় ষষ্ঠীটার মতো আরও অনেক অনেক অনেক…।