সুমির সঙ্গে অতনুর পরিচয় হয় একটি আর্ট গ্যালারিতে। পাঁচ মিনিটের আলাপেই দু’জনের মধ্যে বিজনেস কার্ড-এর আদানপ্রদানও সারা হয়ে যায়।

অতনুকে নিজের বিজনেস কার্ড-টা ধরাতে ধরাতে সুমি বলল, ‘এটা আমার কার্ড। এখানে আমার স্টুডিওর নামটা আর ঠিকানাটা দেওয়া আছে। আমার নিজস্ব ওয়েবসাইটও রয়েছে। ওখানেই আমার সব পেইন্টিং-এর ছবি রয়েছে এবং দামও দেওয়া আছে।’ কার্ডে দেওয়া লিংক-টাতে আঙুল রেখে সুমি অতনুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল।

‘হ্যাঁ, ভালোই হল। আমি আপনার সব পেইন্টিংগুলো দেখতে চাই। দেখা হলে টেক্সট ম্যাসেজ করে আপনাকে ফিডব্যাকটা জানিয়ে দেব। এমনিতে প্রায় শহরের কোনও আর্ট এগ্জিবিশন আমি দেখতে বাদ রাখি না, কিন্তু আপনার মতো শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার সুযোগ কখনও হয়নি। আপনার প্রত্যেকটা ছবির যেন কোনও না কোনও বক্তব্য আছে। স্টাইলাইজড্ ফর্ম হলেও তা ভীষণভাবে মৌলিক। কার্ডটাতে চোখ বোলাতে বোলাতে অতনু সুমিকে নিজের বক্তব্য জানাল।

‘আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগল। স্টে ইন টাচ।’ সুমি হেসে উত্তর দিল। এই ছোট্ট আলাপে সুমির মনে হল, অতনুর মতো তার শিল্পের এত বড়ো অনুরাগী সারা পৃথিবীতে আর নেই।

পাঁচ মিনিটের বেশি অতনুর সঙ্গে কথা হয়নি কিন্তু গ্যালারিতে সুমির চোখ সর্বক্ষণ অতনুর দিকেই নিবদ্ধ রইল। অতনুর আকর্ষণ সুমি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারছিল না। যতক্ষণ অতনু গ্যালারিতে রইল সুমির প্রত্যেকটা ছবি সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল এবং ছোট্ট একটা নোটবুকে অতনুকে কিছু লিখে রাখতেও দেখল। ছেলেটি শিল্পের কদর করতে জানে, এই একটা কথাই অতনুর হাবভাবে সুমির মনে হল।

এই ঘটনার পর প্রায় ছয় মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে অতনু সুমিকে কন্ট্যাক্ট করার যেমন চেষ্টা করেনি সুমিও অতনুর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি।

এই ক’মাসের মধ্যে ওয়েবসাইট থেকে সুমির মাত্র দুটো তিনটে ছবিই বিক্রি হয়েছে। সুমি নানা ভাবে নিজের ছবির প্রচার চালাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। চেনা-অচেনা সুমি পরোয়া করেনি। নিজের ওয়েবসাইটের লিংক সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সুমির একটাই লক্ষ্য– পেইন্টিংয়ের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, নিজের জন্য একটা জায়গা বানানো। মানসিক এই চাহিদা পূর্ণ করার লক্ষ্যে সুমি অতনুকেও একটা মেসেজ করে, ‘আপনি যদি আজকে ফ্রি থাকেন তাহলে একসঙ্গে কফি খাওয়া যেতে পারে।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে অতনুর ‘ফ্রি আছি’ শব্দটা সুমিকে দ্বিধার মধ্যেই ফেলে দেয়। পাঁচ মিনিটের আলাপের পর দীর্ঘ ছ’মাসের বিরতি। আর আজ এতদিন পর সুমি নিজের দরকারে একটা মেসেজ পাঠাতেই সঙ্গে সঙ্গে কফি খাওয়ার জন্য আসতে রাজি! একটু অস্বাভাবিক নয় কি? সুমি, অতনুর হ্যাঁ-এর উত্তরে আর কিছু লিখল না মেসেজে।

‘পৃথিবী-টাই বড়ো অদ্ভুত’, মনে মনে বলল সুমি। ঘটনাটা মনের এক কোণায় সরিয়ে রেখে নিজের আসন্ন আর্ট এগ্জিবিশন নিয়ে সুমি মেতে উঠল।

হঠাৎই কাজের মধ্যে একদিন সুমির কাছে অতনুর ফোন এল, ‘হ্যালো সুমি, সেদিন আপনি কফি খাওয়ার জন্য ডাকলেও যে-কোনও কারণেই হোক প্ল্যান-টা ম্যাচিওর করেনি। চলুন একটা দিন ঠিক করে কফি শপ্-এ দু’জনে বসা যাক।’

‘কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না আর আমাদের পরিচয় মাত্র পাঁচ মিনিটের। দু’জন একে অপরের সম্পর্কে কিছুই জানি না প্রায়। সুতরাং একসঙ্গে বসে কফি খাওয়ার কোনও মানে নেই। আমি আমার কাজের জন্যই আপনাকে আগে মেসেজ করেছিলাম। এর অর্থ এটা ধরে নেবেন না যে, আমি আপনার সঙ্গে বে-ফালতু টাইম পাস করতে আগ্রহী,’ সুমির নিজেরই নিজেকে বড্ড রুড মনে হয়।

‘সুমি, আপনার আর্ট, আপনার শিল্পকলা আমাকে আকর্ষণ করে। আপনার শিল্পের গভীরতায় আমি মুগ্ধ। আপনার ছবিকে মাধ্যম করে আপনাকে চিনতে আমার কষ্ট হয়নি। এতে আপনার প্রতি আমার সম্মান দিনে দিনে বেড়েছে। একদিন দেখবেন আপনার সৃষ্টি আপনাকে তুমুল জনপ্রিয়তা দেবে। প্রতিটি খবরের কাগজে আপনাকে নিয়ে লেখা বেরোবে। এই জার্নিটায় আমি কি আপনার একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু হতে পারি না?’

নিজের প্রশংসা কার না ভালো লাগে? অতনুর কথাগুলোর প্রভাব পড়তে শুরু করে সুমির উপরে। অতনুর প্রশংসা বাক্যের সম্মোহনী শক্তি সুমিকে আকর্ষণ করতে থাকে অতনুর দিকে। এরপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুমি অতনুর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। মনের সুপ্ত বাসনাগুলো শিকড় মেলতে শুরু করে।

‘সুমি, তোমার সঙ্গে যত মিশছি, কথা বলছি, তোমার প্রতি সম্মান আমার ততো বাড়ছে। সারা পৃথিবীর মানুষ একত্র হলেও তোমার প্রতি আমার এই মনোভাব কখনও ভাঙতে পারবে না। কতদিন হয়ে গেল, তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলছি, অথচ এখনও একসঙ্গে বসে আমাদের কফি খাওয়া হল না,..’ প্রথম আড়ষ্টতা কাটিয়ে, অতনু এবার অনেকটা স্পষ্টবাক।

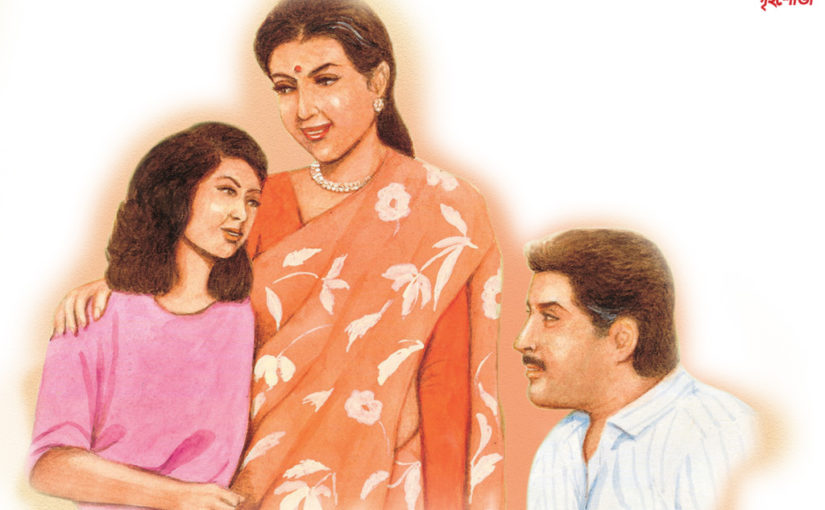

সুমির সব প্রতিরোধের দেয়াল মুহূর্তে ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। এরপর থেকে প্রায় দিনই অতনুর সঙ্গে সুমির দেখা হতে থাকে। সামান্য পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সুমি জানতে পারে অতনু বিবাহিত। ওর তিন বছরের একটি মেয়ে আছে। ওর স্ত্রী মীনাক্ষী কলেজে ইতিহাসের প্রফেসর। অতনু নিজে কোনও কাজ করে না।

‘আমার কাজ করার দরকারটা কী? আমার বাবা বিধায়ক ছিলেন, সারাজীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। আমিও বিধায়কের টিকিটের জন্য দরখাস্ত দিয়ে রেখেছি। আশা করছি এবার টিকিট পেয়েই যাব। হাজার-দু’হাজার টাকার চাকরি আমার জন্য নয়,’ গর্বের সঙ্গে অতনু সুমিকে বলে।

‘চাকরিতে যখন তোমার এতই ঘেন্না তাহলে মীনাক্ষীর মতো চাকুরিরতাকে কেন বিয়ে করেছ?’ সুমি জিজ্ঞাসা না করে পারে না।

‘মীনাক্ষীকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু ওর ওই এক জেদ, চাকরি কিছুতেই ছাড়বে না। অথচ বিয়ের আগে ও আর ওর পরিবারের লোকেরা প্রমিস করেছিল বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দেবে। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মীনাক্ষী এতটা বদলে যাবে বুঝতে পারিনি। চাকরি ছাড়তে কিছুতেই রাজি হল না। আসলে ওর কোনও ধারণাই নেই বিধায়কের বাড়ির বউয়ের চাল-চলন কীরকম হওয়া উচিত।’ আত্মগর্বে এবং অহংকারে অতনুর চোখদুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে।

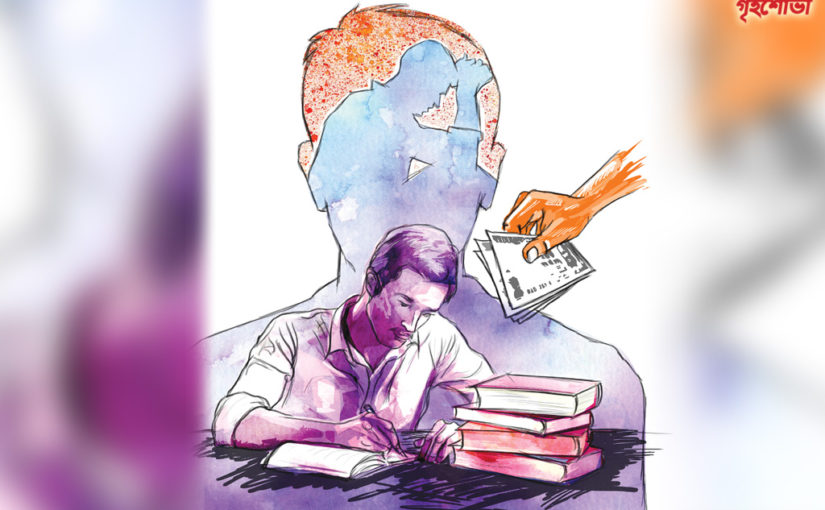

অতনুর উত্তর শুনে সুমির মাথায় শঙ্কার ঘন মেঘ ঘনিয়ে আসে। সুমির কাছে সংকেত আসে, ভুল মানুষের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু অতনুর প্রশংসা আর ওর বিধায়ক বাবার পরিচিতির বিশাল পরিধির মাঝে থাকতে পারলে সুমির লাভ বই ক্ষতি নেই– এই বোধটাই সুমিকে নিজের মনের বিপদের ঘণ্টাটাকে উপেক্ষা করেই অতনুকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

একদিন কফি শপে কফি খেতে খেতে অতনু সুমিকে বলে, ‘মন্দিরের মূর্তির মতো আমি মনে মনে তোমাকে পুজো করি। আমি তোমাকে যা-যা বলি শুধু শুনে যেও তুমি, মনের মধ্যে রেখো না তাহলে কষ্ট পাবে। তবে এটাও ঠিক, আমি বিবাহিত, তোমার হাত ধরে লম্বা পথ পাড়ি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘আমি জানি তুমি বিবাহিত। আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আমি কোনও আশা রাখি না। কিন্তু এটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যখন আমরা দু’জনেই জানি আমরা এই পথে বেশিদূর এগোতে পারব না, তখন মিছিমিছি এই ভাবে দেখা করার কী লাভ?’ সুমি জিজ্ঞেস করে।

‘তোমার প্রতিভা-কে সম্মান করি। তোমাকে সাফল্যের চূড়ায় দেখতে চাই। আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই আশা করি না। শুধু ভালো বন্ধু হিসেবে তোমাকে সাফল্য পেতে সাহায্য করতে চাই। আসছে বছর থাইল্যান্ডে ফাইন আর্টস-এর একটা বড়ো প্রদর্শনী আছে। সেখানে যোগদান করার সব ব্যবস্থা করে দেব। তোমাকে ললিত কলা অ্যাকাদেমি স্কলারশিপও পাইয়ে দেব। আমার বাবার বড়োবড়ো কনট্যাক্টস আছে। সুতরাং তোমার জন্য এইটুকু করতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। তোমার দুটো-চারটে ইন্টারন্যাশনাল প্রদর্শনী হয়ে গেলেই দেখবে তুমি বিখ্যাত হয়ে উঠেছ।’

অতনুর কথা শুনে সুমি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সুমির মনে হল ও বিখ্যাত হতে পারুক চাই না পারুক, অতনুর মতো মানুষ তার প্রশংসা করছে, এর চেয়ে বড়ো পাওয়া আর কী হতে পারে?

রোজই নানা ছুতোয় অতনু আর সুমির দেখা হওয়া শুরু হল। সুমি বুঝতে পারল তার প্রতি অতনুর ব্যবহারটা শুধু বন্ধুত্বে আটকে নেই। অতনু আরও কিছু চাইছে ওর কাছে। আগে দেখা হলেই পেইন্টিং সম্পর্কে আলোচনা হতো কিন্তু ধীরে ধীরে অতনুর কথার ধরন বদলাচ্ছে লক্ষ্য করল সুমি –

‘একটা জিনিস চাইব তোমার কাছে?’

‘কী?’

‘আমি তোমাকে পুরোপুরি পেতে চাই।’

‘একদমই না। এরকম ভুলভাল ইচ্ছা না হওয়াই ভালো।’

‘প্লিজ, শুধু একবার। জানো আমার কী মনে হয়?’

‘কি?’

‘মনে হয় তোমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে সময়কে বরাবরের মতো থামিয়ে দিই। সময় নেই, অসময় নেই, চোখ খুলে বন্ধ করে সবসময় তুমিই আমার সমস্ত মন জুড়ে থাকো।’

সুমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। মুখে সে যতই বলুক, তার মন-ও তো এটাই চাইছিল। তার শুভবুদ্ধি তাকে সাবধান করা সত্ত্বেও সুমি তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই অতনুর বুকে নিজেকে সঁপে দেয়।

সর্প কুণ্ডলীর মতো অতনুর দুটো বাহু সুমিকে জড়িয়ে ধরে। সুমির মনে হয় কোনও গভীর অতল থেকে ভেসে আসছে অতনুর গলার স্বর, ‘সুমি আমি তোমাকে উচ্চতার শিখরে দেখতে চাই…’

সম্বিত ফেরে সুমির। নিজেকে অতনুর বাহুবন্ধন থেকে ছাড়াতে ছাড়াতে অতনুকে অনুরোধ করে, ‘প্লিজ এবার আমাকে বাড়ি যেতে দাও। কাল সন্ধের মধ্যে আমাকে আরও দুটো পেইন্টিং শেষ করতে হবে।’

‘ঠিক আছে, যাও ছেড়ে দিলাম… কিন্তু প্রমিস করো কাল-পরশুর মধ্যে আবার দেখা করবে। এই সপ্তাহের শেষে তোমার সম্পর্কে বাবার সঙ্গে কথা বলব। ললিত কলা অ্যাকাডেমির স্কলারশিপটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এগোনো দরকার।’

দু’দিন বাদেই অতনু আর সুমি ওদের পছন্দের কফি শপে মুখোমুখি হল। আগের দিনের প্রচণ্ড বৃষ্টির পর সকালের নরম রোদ্দুরে গা ভাসাতে ইচ্ছে করছিল সুমির। অতনুর ফোনটাও এসেছিল সময় বুঝে। রেস্তোরাঁর নিমন্ত্রণটা সুমি তখনই পেয়েছিল। ভাবার জন্যে এক মুহূর্তও নষ্ট করেনি। কফি খেতে খেতে অতনু বলল, ‘চলো পাশের পার্কটাতে কিছুক্ষণ সময় কাটাই। আজ দিনটা বেশ ভালো। কাল বৃষ্টি হওয়াতে গরম নেই বললেই চলে।’

পার্কের বেঞ্চিতে পিঠ এলিয়ে দিয়ে অতনু সহজ হবার চেষ্টা করে। ‘সুমি আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। একথা আমরা দুজনেই আর অস্বীকার করতে পারি না। মনের বন্ধন যেখানে আছে, সেখানে শরীরকে শাসন করতে চাইছ কেন?’

সুমি চুপ থাকতে পারল না। উত্তর দিল, ‘তুমি ঠিক কী বলতে বা বোঝাতে চাইছ অতনু?’ যদিও অতনুর ইচ্ছা দিনের মতোই পরিষ্কার ছিল সুমির কাছে তবুও না বোঝারই ভান করল সুমি।

আমার এই ইচ্ছে নতুন তো কিছু নয় সুমি। তুমি জানোই যে আমি বিবাহিত এবং শহরে বাবার একটা সম্মান আছে সুতরাং এই সম্পর্কটাকে কোনও পরিণতি দেওয়া হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে আরও কিছু পাওয়ার অধিকার কি আমার নেই?’

কোনওরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আগেই অতনু সুমিকে টেনে নিয়ে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে চলে গেল। কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই সুমি টের পেল অতনুর তপ্ত নিঃশ্বাস ওর মুখের উপর এসে পড়ছে। তার নিজের ঠোঁটের উপর অতনুর ঠোঁট এসে প্রতিরোধের সব ক্ষমতা সুমির লুপ্ত করে দিল। সমস্ত শরীরময় অতনুকে অনুভব করছিল সুমি অথচ কোনও প্রতিরোধ কাজ করছিল না।

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে সুমি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুদিন ধরে নিজের আঁকা আর অতনুকে নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে ফ্ল্যাটটা অগোছালো হয়েই পড়ে আছে। আজ পরিষ্কার না করলেই নয়। সুমির মা-বাবা নিজেদের পৈত্রিক বাড়িতেই থাকেন শহরের উত্তর অংশে নিজের অন্য ভাইদের সঙ্গে। মেয়ের কাজের সুবিধার জন্য ছোট্ট ফ্ল্যাটটা সুমির বাবাই সুমিকে কিনে দিয়েছেন।

ফ্ল্যাটটা গোছগাছ করে সুমি বিছানায় এসে বসল। আজ অনেক দিন বাদে নিজের বিবেকের সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ ঘটল সুমির। পার্কে সময় কাটিয়ে অতনুই নিজের গাড়িতে সুমিকে ফ্ল্যাটে নামিয়ে দিয়ে এসেছিল। অবধারিত ভাবে দুটো প্রাপ্ত বয়স্ক শরীর ডুবে গিয়েছিল, ভেসে গিয়েছিল, পূর্ণতার লক্ষ্যে। অতনুর সঙ্গে তার এই সম্পর্কটার কী নাম দেওয়া যেতে পারে? সুমি ভালো করেই জানে অতনুর সঙ্গে যে রাস্তায় সে পা বাড়িয়েছে তাতে কিছু পাবার আশা নেই বরং চারিদিকে ধূ ধূ করছে প্রান্তর। মুখ লুকোবার কোনও জায়গা নেই। কী করবে সুমি ভেবে স্থির করতে পারে না। সব জেনেশুনে অতনুকে বেছে নেওয়াটা কি সুমির নিয়তি না দুর্বলতা– মনে হতে থাকে সুমির।

অনেক প্রশ্ন, অনেক কথা সুমির মস্তিষ্কে ভিড় করে আসে। প্রায় দুই বছর হতে চলল সুমি আর অতনুর বন্ধুত্বের। সত্যিই কি অতনু ওকে একজন বড়ো শিল্পী ভাবে? আদৌ কি ওর জন্য অতনুর মনে কোনও সম্মান আছে? অতনু কি সত্যিই কোনওদিন একজন সত্যিকারের বন্ধুর মতো ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে? মুখে যা-ই বলুক, কাজে সেটা সফল হতে এখনও দেখেনি সুমি। এই দুই বছরে সুমির জন্য ও কী চেষ্টা করেছে? কিছুই তো না।

প্রশ্নের বোঝা মাথায় নিয়েই সুমি ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে। পরের দিনও সুমির, ফ্ল্যাটের বাইরে পা রাখতে ইচ্ছে করে না। রাত্রের প্রশ্নগুলোই ঘুরেফিরে সুমির মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। এমন নয়তো উচ্চাশাকাঙক্ষী হতে গিয়ে অতনুর কামনার একটা মাধ্যম হয়ে উঠছে সে? উত্তর জোগায় না। এই দু’বছরে সুমি অতনুকে নিয়ে এতটাই মেতে ছিল যে সুমির অন্য বন্ধুরা ওর থেকে দূরে সরে গেছে। ফ্ল্যাটে একা বসে বসে সুমির পুরোনো স্মৃতি, ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়তে থাকে। শেষমেশ সব গ্লানি, অপরাধের বোঝা ঝেড়ে ফেলে সুমি, বান্ধবী শ্রেয়ার বাড়ি যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেয়।

‘অনেক দিন পর সুমি, কী ব্যাপার? কোথায় ছিলি এতদিন? তোর কোনও খবরই কারও কাছে ছিল না? শ্রেয়ার বাড়ির দরজাতেই সুমিকে দেখে শ্রেয়ার মা এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নগুলি করে গেলেন। সামান্য হাসি টেনে ঘরের ভিতরে ঢুকতেই সুমিকে উনি জড়িয়ে ধরলেন। ওনার আন্তরিকতা সুমির চোখের পাতা ভিজিয়ে তুলল।

‘মাসিমা, কয়েকটা বড়ো পেইন্টিং প্রোজেক্ট নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম, তাই সময় করে উঠতে পারিনি। তবে একটা দিনও এমন যায়নি, যখন আপনাদের কথা আমার মনে পড়েনি,’ রুমাল দিয়ে চোখের কোণটা মুছে নেয় সুমি।

‘চল, ভালোই হল সুমি। এতদিন পরে হলেও তো এসেছিস। কী খাবি? শরবত নাকি গরম কিছু? হাত ধরে সুমিকে সোফায় বসাতে বসাতে শ্রেয়ার মা জিজ্ঞাসা করলেন।

‘কিছু খাব না মাসিমা, শুধু বলুন শ্রেয়া কোথায়… ওকে তো কোথাও দেখছি না।

‘এতদিন পর এসেছিস, কিছু তো খেতেই হবে। আর ততক্ষণে শ্রেয়াও চলে আসবে। ওর আজকে একটা বড়ো অনুষ্ঠানে সেতার বাজাবার প্রোগ্রাম আছে। প্রোগ্রামটা নিয়ে ও খুব আশাবাদী। কয়েক মাস ধরে এটা নিয়েই লেগে ছিল,’ মেয়ের প্রতিভার উপর গভীর আস্থা ফুটে ওঠে শ্রেয়ার মা-র স্বরে।

‘আমার বেস্ট ফ্রেন্ড এত বড়ো একটা সুযোগ পেয়েছে আর আমি কিছুই জানি না,’ ভাবতে ভাবতে গ্লানিতে সুমির মন ভরে ওঠে।

গল্প করতে করতে কখন এক ঘণ্টা কেটে গেছে সুমি টের পায়নি। কলিংবেলের আওয়াজে দু’জনের ঘোর ভাঙে। শ্রেয়ার মা দরজা খুলতেই ঝড়ের গতিতে শ্রেয়া ঘরে ঢুকে মা-কে জড়িয়ে ধরে। শ্রেয়ার চোখমুখ উৎসাহ, উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করছে।

‘মা, মা… আজ আমার প্রোগ্রাম দারুণ হয়েছে। জানো অনুষ্ঠান চলাকালীন কী হয়েছে?’ খুশি উপচে ওঠে ওর চোখে-মুখে। মা-কে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে ওঠে, ‘মা, আজকে প্রোগ্রামে এখানকার একজন এমএলএ, পরিবারের সঙ্গে এসেছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে। জানো ওদের আমার বাজনার হাত এত ভালো লেগেছে যে ওনার ছেলে অনুষ্ঠানের শেষে আলাদা করে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ছেলেটি আমাকে বলে যে, আমার বাজনার হাত নাকি এতটাই ভালো যে একদিন আমি রবিশঙ্করের মতোই নিজের নাম প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। ছেলেটি ওর বাবার সঙ্গেও কথা বলবে, যদি কোনও স্কলারশিপের ব্যবস্থা আমার জন্য করা যায়।

কথা শেষ করতেই শ্রেয়ার দৃষ্টি পড়ল সুমির উপর। আনন্দে লাফিয়ে উঠে, সুমিকে জড়িয়ে ধরল শ্রেয়া। অনেক কষ্টে সুমি মনের ভাবটা মুখে প্রকাশ হতে দিল না। কিন্তু তার বিশ্বাসের বনেদটা ক্রমশ ভেঙে চৌচির হতে থাকল, অতনুর স্বরূপটা জানতে পেরে। শ্রেয়া কিছু বলার আগেই সুমি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, খালি মনে হচ্ছিল কতক্ষণে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরবে। শুধু সুমির মনে তোলপাড় হচ্ছিল, অতনুর সঙ্গে ওর দুই বছরের সম্পর্কে এটাই কি তার প্রাপ্য?

‘শ্রেয়া, প্লিজ আজকে আমাকে বাড়ি যেতে দে। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। একটু বিশ্রাম করলে মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে যাবে। আর এক দিন আসব তোর কাছে। জমিয়ে গল্প করব সেদিন দু’জনে,’ কোনওমতে সুমি বলে।

‘ঠিক আছে, তোর মুখটা কেমন যেন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। বিশ্রাম নিলেই মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে। তোকে আমি আটকাব না, সাবধানে যেতে পারবি তো?’ শ্রেয়ার চোখে-মুখে সুমির জন্য চিন্তা ফুটে ওঠে।

রাতের শহরে স্ট্রিট লাইটগুলোর আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাসের বদলে ট্যাক্সি নিয়েছে সুমি। পিঠটা ট্যাক্সির সিটে এলিয়ে দিয়েছে, তবু যেন স্বস্তি পাচ্ছে না। উঠেই ড্রাইভারকে গন্তব্য জানিয়ে গুছিয়ে বসেছে ও। চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দুই বছরের ছায়া ছায়া অন্ধকার হারিয়ে গেছে। অতনুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কামুক পুরুষটাই ক্রমশ সুমির চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। যে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে, কলেজের প্রফেসর হওয়া সত্ত্বেও নিকৃষ্ট মনে করতে পারে, তার কাছ থেকে অন্য নারীরা সম্মানের আশা রাখবে কী করে? এই ধরনের লোক কারও প্রতিভার কদর করতেই পারে না। সুমির মনে হল যেটুকু নামডাক ওর হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতেই। অতনুর কোনও অবদান সেখানে নেই।

সুমি আর অতনুর পরিচয়ের শুরুটাই ভুল ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যতগুলি অধ্যায় ওর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, ভ্রান্তি আরও বেড়েছে, সম্পর্কের ধাপগুলিতে মলিনতা আশ্রয় পেয়েছে। মনের আয়না কুয়াশাচ্ছন্ন থাকায় সুমি, অতনুকে চিনতে ভুল করেছিল, কিন্তু কুয়াশা সরতেই চেহারা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে তার কাছে। অতনু এসেইছিল সুমিকে টেনে অন্ধকারের অতলে নিয়ে যেতে, উচ্চতার শিখরে নয়। এরপরেও যদি সম্পর্ক এগোতে থাকে তাহলে তা আরও ঘৃণ্যতর হয়ে উঠবে। সুতরাং এখানেই তা শেষ করা দরকার। সুমির পাড়া কাছাকাছি এসে পড়েছে। খুব ঠান্ডা মাথায় ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে সুমি ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বার করল। মনে মনে অতনুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করার বিষয়ে এখন সে নিশ্চিত। মোবাইল অন করে অতনুর ফোন নম্বরটা ব্লক করে দিল সুমি। জীবনটা এবার নতুন করে গুছিয়ে নিতে হবে।