শেষ পর্ব

পুরোহিতের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে আদিবাসী ভক্তরা। তাদের ধামসা, রামসিঙা বেজে উঠবে। দুই থানের মাঝখানে দুটো মোষ বাঁধা আছে। পুরোহিত মঞ্চ থেকে তাদের গায়ে ফুল ছুড়লেই চারদিক থেকে টাঙি, বর্শা ছুঁড়ে মারতে থাকবে ভক্তরা। যতক্ষণ না ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে না পড়ে। তারপর বিশাল খাঁড়া দিয়ে তাদের মাথা কেটে দেবীর পায়ে দেয়া হবে। কুড়ানি সেই সময়ের প্রতীক্ষায় আছে। মোষের রক্ত কপালে ছুঁয়ে প্রার্থনা জানাবে, হে মা, একটা সন্তান দাও। অথচ ঝমঝম পা ফেলে সে নেমে আসে এসময়। রাগে চৌচির হতে থাকে। এই প্রতিক্ষিত সময়ে ডাকাডাকি! সন্ধ্যাদি কানে কানে বলল, দু’পা পেরোলেই শিলদারদের আটচালা শিবমন্দির, পাশে সামন্তদের বাড়িতেই মজুমদার মশায়ের ডাক। দ্রুত পা কুড়ানির। উৎকর্ণ কান ধামসা, সিঙার শব্দের দিকে। পাছে সে বাদ পড়ে যায়। মজুমদার মশাইকে কখনও দেখেনি কুড়ানি, তাঁর নামডাক শুনেছে শুধু। এই হতদরিদ্র অঞ্চলে যে সামান্য শ্রী এসেছে তাঁর নেপথ্যে তিনি। স্থানীয় রাজনীতিতেও তাঁর প্রবল প্রতাপ। ফলে তাঁকে কেউ অমান্য করে না। কিন্তু এই সময়ে ডাক! অবোধ মেয়ে মানুষ। পাঁচিলের পাশে বুড়ো শিরীষ গাছে একটা পেঁচা উড়ে এসে বসে। কুড়ানির চোখ যায়। ‘আর ভাল্লাগেনি মোর। বলতো কোন পানে আছেন উনি?’

বাগাল ছেলেটা গোয়ালে গরু তুলতে তুলতে মুখ না ফিরিয়েই আঙুল দেখিয়ে দেয়। সূর্য নেমে গেছে কিছুক্ষণ হল। কুয়াশার মতো একপোঁচ অন্ধকার নেমে এসেছে। কুড়ানির উৎকণ্ঠা আর ক্লান্তি তাতে রহস্য ছড়িয়েছে ঢের। একটা অস্থিরতা নিয়ে হুড়মুড় করে বনটগর গাছটার পাশে সামন্তদের বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে পড়ে কুড়ানি।

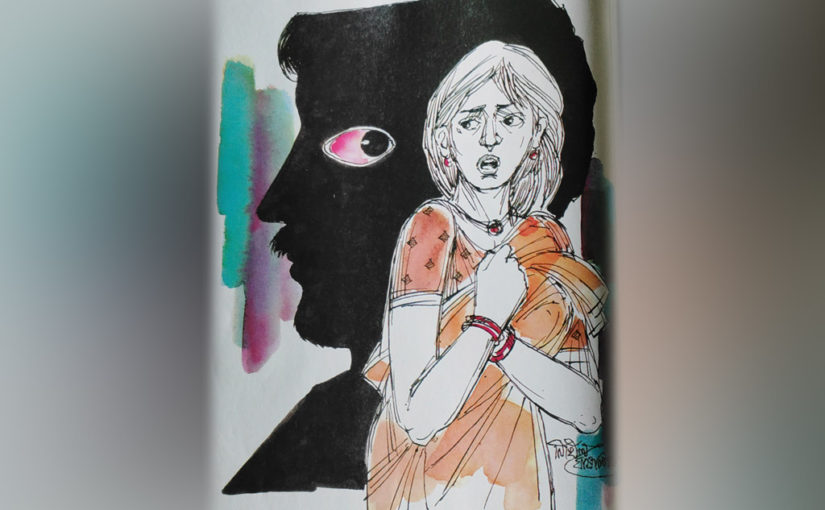

সামনে জমাট অন্ধকার দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে আসছে। কুড়ানির শরীরেও তা পিছলে যেতে থাকে। খোলা দরজা দিয়ে কিছু দূরের ভৈরব থানের অস্পষ্ট আলো দেখা যায়। কিন্তু ভিতরে গুমোট অন্ধকার। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আর দেখা যাবে বা কাকে! আজ এ তল্লাটের সমস্ত মানুষের বউ-বাচ্চার ঝক্কি সামলাবে ওই রঙ্কিণী থান। চোখের নজর বাড়িয়েও কোথাও কাউকে দেখে না কুড়ানি ।

‘তবে মোর ভুল হইছে। কী শুনতি কী শুনছি!’

পিছনে ফেরে কুড়ানি, দরজার দিকে পা বাড়ায়। ‘ফিরতিছ ক্যান?’ একটা গলা ফ্যাসফ্যাস করে ওঠে আচমকা। কুড়ানি চমকায়। আবার চিঁচিঁ করে কথা বাজে, ‘তুমি আইছ, বসো, দুফরে খাওয়া হয় নাই?’

কুড়ানির মাথা ফাঁকা হয়ে যায়। কার কথা! নন্দীদের জোয়ান ছেলেটা শিরীষ গাছের ডালে ঝোলার পর অনেকবার ওইপথে সাঁঝবেলায় এরকম রক্তহীন আমন্ত্রণ শুনেছে। পড়িমরি দৌড়ে দাওয়ায় এসে উঠেছে অনেকদিন। ঘরে বসেও সেই বুক ধরফরানি থামেনি।

‘মায়ের ফুল আনছ, ধকল গিছে। এটটু বসো, জিরায় লও।’

“আলো নাই ক্যানে?’

শশব্যস্ত একটা ক্ষীণ আলো তক্ষুনি জ্বলে ওঠে। ঘরের কোণে একটা বসার জায়গা পরিপাটি দেখা যায়। অন্য প্রান্ত থেকে ডাক আসে, ‘আসো, বসো!’

কুড়ানির পায়ে জড়তা। মাথার ভিতর কাঁসাইয়ের ভটভটি। জোয়ারের টানে ভটভটি এগিয়ে যায় একপার থেকে অন্যপার। তক্তপোশে বসতেই কুড়ানির নাকে একটা বোটকা গন্ধ ধাক্কা মারে। এরকম গন্ধ তার চেনা। মাঝে মাঝে অনেক রাতে দিবা যখন বাড়ি ফেরে, এই গন্ধে সে ভীষণ রেগে যায়, চ্যাঁচামেচি করে। ততক্ষণে অন্য গন্ধ সমস্ত ঘরজুড়ে কুণ্ডলী পাকাতে থাকে। একটা অমঙ্গলের ঘূর্ণি ঘুরপাক খায়। কুড়ানির বুক ঢিপঢিপ করে ওঠে। অন্ধকার সয়ে এসেছে কুড়ানির, দূরে অস্পষ্ট আলোয় দেখে আরাম চেয়ারে শুয়ে এক বিশাল পুরুষ। এই আলোতে মুখ দেখা না গেলেও বোঝে সেইটা মজুমদারমশাই। ভয় ছেনে কুড়ানি কিছু সাহস সঞ্চয় করে। কথা বাড়ায়।

‘তা কি কইতেছেন? মোর একন কি করার আছে বলো দিকিন?’

‘করার তো আছেই। তুমি বুঝনি?’

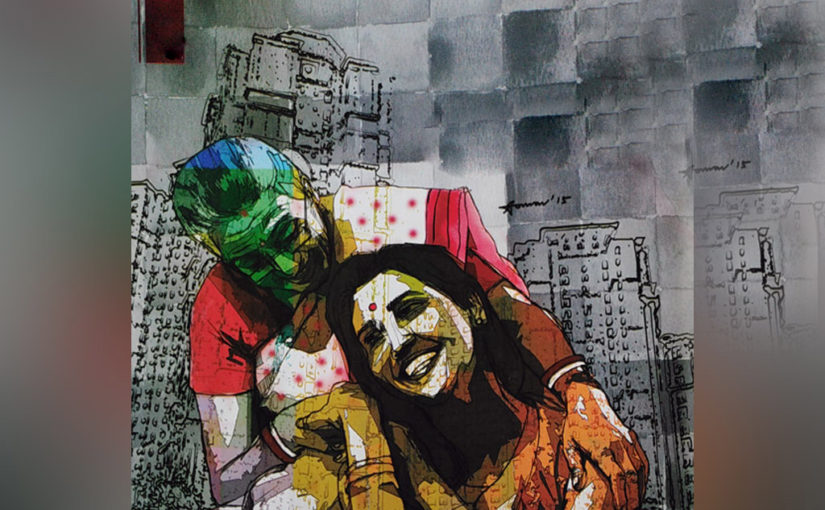

শরীর রক্তহীন লাগে। কেমন ধোঁয়াটে বাতাস ঘরময় ঘোরাফেরা করে। এই রহস্যের খোলসের ভেতর থেকে একসময় সেই আধশোয়া পুরুষ উঠে আসে, কপাট লাগায়। ধোঁয়াশার চাদর সরে যায়। কুড়ানির সারাদিনের উপোসি শরীর এই আতঙ্ক সহ্য করতে পারে না। তার প্রায় বুজে আসা চোখের সামনে দেখে ভয়ংকর করাল মূর্তি। রক্তলোভী, লোলুপ তার জিভ, লকলক করছে। বহুদিনের পিপাসা তৃষ্ণা মেটাতে চায়। ভৈরব থান থেকে মাইকে মন্ত্র ভেসে আসে

মুণ্ডমালা গলে রক্তাংগীং শববাহনাম

সদাপূজম ধ্যায়েৎ সদা রঙ্কিণীম

সঙ্গে সঙ্গে ধামসা মাদল রামসিঙা ঢোল উৎকট শব্দে বেজে ওঠে। এই উচ্চকিত শব্দে তার সংজ্ঞা ফিরে আসতে দেখে, সেই বিশালাকায় মূর্তি তাকে গ্রাস করছে। মনে হচ্ছে যেন শত শত আদিবাসীদের টাঙি, বর্শা তার গায়ে এসে পড়ছে। ভীষণদর্শন পুরোহিত খাঁড়া নিয়ে এগিয়ে আসছে তার মুন্ডু কেটে নিতে। জ্ঞান হারায় কুড়ানি।

চেতন অচেতনে এই জল-জঙ্গল ধান-পানের দেশে এক ভটভটি জলের শান্ত শরীর দুমড়ে দিতে দিতে অন্য পারে চলে যায়। আর এক গাড্ডার ভিতর থেকে, হুজুগের ভিতর থেকে, পাগলামির ভিতর থেকে উঠে আসে কুড়ানি। বড়ো রাস্তায় উঠে চোখ যায় রঙ্কিণী থানের দিকে। মানতের কথা মনে হতেই পেটের ভিতর থেকে, বুকের ভেতর থেকে, গলার ভেতর থেকে ঘেন্নার থুতু তুলে আনে। থুক করে। থুথু হাওয়ায় ভেসে ছড়িয়ে পড়ে রঙ্কিণী থানে, দূরের বর্গভীমার মন্দিরে, বাবা পঞ্চানন্দের চোখে মুখে। তারপর আত্মবিশ্বাসে লৌকিক পায়ে হেঁটে যায় উলটো পথে, নেমে পড়ে পালদের পুকুরে। জমানো গ্লানি ধুয়ে ফেলে ঘরে ফিরতে হবে।