বাথরুম থেকে মাঝেমাঝেই স্মিতার চুড়ির টুং টাং শব্দ আসছে। আর নাকে এসে লাগছে সুন্দর একটা সাবানের গন্ধ। অস্বচ্ছলতার মধ্যেও, এই একটা বিলাস স্মিতা ত্যাগ করতে পারেনি। স্নানের জন্য একটা সুগন্ধী সাবান সে ব্যবহার করে। আজ আর সকালে বেরোয়নি স্মিতা। নিশ্চয়ই অন্য কোনও কাজ আছে। তাই হয়তো একটু সময় নিয়ে স্নান করছে। ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে একটা সুন্দর সুগন্ধের ঢেউ তুলে বাথরুম থেকে ঘরের দিকে গেল স্মিতা। একটুক্ষণ মুগ্ধ চোখে তাকিয়েই অনিকেতের মনে হল, খাবারটা বেড়ে দেওয়া দরকার। হয়তো খেয়েই বেরোবে স্মিতা। দুবেলা পরিশ্রম করে মুখ বুজে। এক এক সময় নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে হয় অনিকেতের।

খাবার বলতে কেবল ভাত, আর আলুভাতে। দুপুরের খাবারের তালিকায় কোনও সবজি নেই। মাসের শেষ। সংসারখরচেও তাই টান পড়েছে। অনিকেত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খেতে বসল। ‘তুমিও এসো, একসঙ্গে খাই’– খুব আন্তরিকভাবেই সে ডাকল স্মিতাকে। স্মিতা তার স্ত্রী। তার সন্তানের মা। একটা স্কুলে পড়ায়।

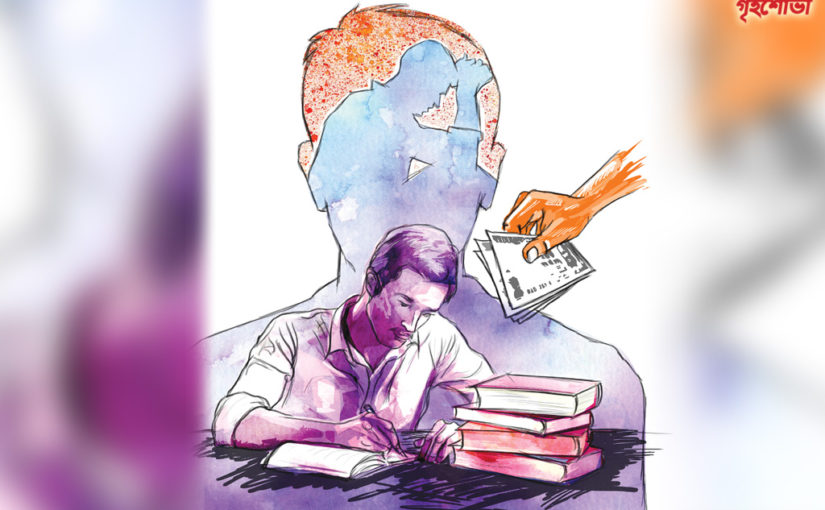

বাইরে থেকে দেখলে অনিকেতকে খুব সংসারী বলে মনে না হলেও দু’জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের যথাযথভাবে পেট ভরানোর মতো খাবারের অভাব প্রতিদিনই সে টের পায়। স্মিতা সংসারের এই বেহাল দশা লুকোনোর চেষ্টা করে। কিন্তু অনিকেত তো লেখক, তার অতিসংবেদি মনের আয়নায় ধরা পড়ে যায় সব কিছুই। সে খাবার তুলতে পারছিল না মুখে। কেন এমন হয় যে, সম্ভাবনাময় লেখকেরা কখনওই কেবল লিখে জীবনধারণ করতে পারেন না? অনিকেত খুব জনপ্রিয় লেখক নয়। তার লেখার আবেদন এক বিশেষ শ্রেণির পাঠককুলের কাছে। সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের কাছে সে ‘সিরিয়াস’ লেখক। বারো বছরেরও বেশি সময়ের লেখকজীবনে বিভিন্ন পত্রিকায় তার কমবেশি ৫০টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। যদিও না-ছাপা লেখার সংখ্যা অনেক বেশি।

এ যাবৎ মাত্র একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে অনিকেতের। প্রকাশক খুব নামি নয়। প্রত্যেকটি গল্পে অনিকেত ডুব দিয়েছে চরিত্রের মানসিকতার গভীরে। প্রত্যেকটি গল্পের শেষভাগে থাকে টানটান উত্তেজনা। যখনই কোনও পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হয়, অনিকেতের মানসিক জোর সেই সময়ের জন্য অনেকখানি বেড়ে যায়। পাশাপাশি যে সাম্মানিক পাওয়া যায়, তা যত সামান্যই হোক, তা দিয়ে সংসারের কিছু সুরাহা হয়। কিন্তু এরকম তো সবসময় হয় না!

‘বই ভালো বিক্রি হচ্ছে না দাদা’, প্রকাশকের মুখোমুখি হলেই তার এক কথা। কয়েকশোবার সে অনিকেতকে একথাটা বলেছে। অতএব, সে বেচারা আর কী করে রয়্যালটি দেয়। পত্রপত্রিকাগুলোও আজকাল ভালোর কদর না করে সাধারণ মানুষ যা চায় তাই ছাপতে উৎসাহী। ফলে সার্বিকভাবে সাহিত্যের গুণগত মানও কমে যাচ্ছে। ফলে প্রত্যেক মাসেই মূল পান্ডুলিপিসমেত ‘দুঃখিত, আপনার লেখাটি মনোনীত করা গেল না’ লেখা চিরকুট পাওয়ার পরও কোনও মনোজ্ঞ পাঠকের প্রশংসা অনিকেতকে নতুন লেখার উৎসাহ যুগিয়ে দেয়।

এই লেখালেখির প্রবণতাই আগের তিনটি চাকরি খোয়ানোর মূল কারণ। শেষ চাকরিটা যাওয়া ইস্তক অনিকেত খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। সে একজন বিবাহিত পুরুষ। বাড়িতে তার যুবতি স্ত্রী রয়েছে। রয়েছে ছোট্টো একটি শিশুসন্তান। কী করে এই সংসার চালাবে সে?

অনিকেতের মনে হয়, গৃহস্থ মানুষের স্বপ্ন দেখাই উচিত নয়। সে মাঝেমধ্যেই ভাবে, শেষ চাকরিটির মালিকের কাছে গিয়ে আবার হারানো চাকরিটি ফিরে পাওয়ার জন্য তদ্বির করে আসবে। যে-কোনও উপায়ে তাকে একটি চাকরি পেতেই হবে।

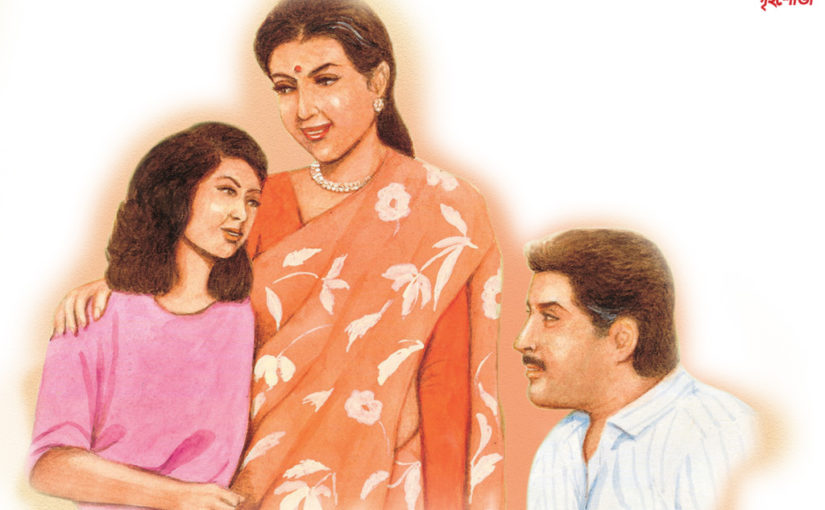

স্মিতা কিন্তু কোনওমতেই মানতে রাজি হল না সে কথা। সে স্পষ্ট বলল, ‘না অনিকেত। তুমি একজন সৃষ্টিশীল মানুষ । কেরানি নও। আমার তো একটা চাকরি আছে। কোনওরকমে দুমুঠো ডালভাত আমার টাকায় জুটে যাবে। তুমি চিন্তা কোরো না। আমি জানি, তুমি একজন সর্বসময়ের লেখক হতে চাও। তাই হও। আমি তোমার পাশে আছি। দেখবে একদিন তোমার লেখার জন্য অনেক সম্মান পাবে তুমি। আর, তা যদি না-ও পাও, একথাটা তো ঠিক, এই কাজেই তুমি সবচেয়ে সুখী। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।’

অনিকেতের দু’চোখ জলে ভিজে এল। কোনও কথা না বলে নীরবে সে শুধু তার দু’হাত স্মিতার দু’কাঁধে রাখল। আর কীভাবেই বা সে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে? স্মিতার স্যাক্রিফাইস ছাড়া তার যাবতীয় প্রচেষ্টা জলে যেত। তার প্রতিভার উপর স্মিতার আস্থা তাকে সাফল্যের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলল।

অনিকেতের লেখার ঘর বাড়ির সামনের দিকের ছোটো ঘরটা। সে লেখার টেবিলে বসতে গিয়ে দেখল দরজার কাছে মেঝের উপর ডাকবিভাগের দুটো খাম পড়ে আছে। ডাকপিওন এসে সম্ভবত জানলা দিয়ে ফেলে গেছে। অনিকেত খামদুটি হাতে নিল। সে আগে লম্বা খামটি নিয়েই পড়ল। খুব নামি পত্রিকা থেকে এসেছে। এক মাস আগে এই ছোটোগল্পটা লিখে পাঠিয়েছিল অনিকেত। সেটাই ফেরত এসেছে, সঙ্গে ‘দুঃখিত, মনোনীত হল না’ লেখা চিরকুট। আলগোছে খামসহ পাণ্ডুলিপিটাকে টেবিলের উপর ফেলে দিল অনিকেত। দ্বিতীয় খামটা দেখে সে খুব খুশি হয়ে উঠল। খামের উপরে বাঁদিকে পত্রিকার নাম লেখা। মাস দুই আগে এই পত্রিকায় একটা অণু-উপন্যাস পাঠিয়েছিল সে। সাধারণ আকৃতির হালকা খামে সব সময় ভালো খবরই আসে।

তবু একটু উৎকণ্ঠা নিয়ে সে খামের মুখটা ছিঁড়ল। এবং দেখল, তার ভাবনাটাই ঠিক। লেখাটা মনোনীত হয়েছে। সম্পাদক অণু-উপন্যাসটি সম্পর্কে চিরকুটে লিখেছেন, লেখাটি ‘সুন্দর আর

সংবেদনশীল’ হয়েছে। সম্পাদকের মন্তব্য উদ্বেল করে তুলল তাকে। সাহিত্যের পাঠক-সমালোচক মহলে পত্রিকাটির গুরুত্ব রয়েছে। খুবই শিল্পমনস্ক ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা হিসাবে যথেষ্ট নাম রয়েছে। আর সেই পত্রিকাই কিনা তার লেখাকে বলছে সুন্দর আর সংবেদনশীল!

পত্রিকাটির সাম্প্রতিকতম সংখ্যাটি দশদিনও হয়নি প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি কপি সে কিনেওছে। যদি ধরেও নেওয়া হয় তার অণু-উপন্যাসটি আগামী সংখ্যাতেই প্রকাশিত হবে, তা হলেও এখনও তিন মাস দেরি। একটু দমে গেল অনিকেত। সাফল্যের স্বাদ পেতে তিন মাস সময়টা এমন কিছু বেশি নয়। কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে বসে রইল সে। সাফল্যের স্বাদটা উপভোগ করতে চাইল। এরকম নামি পত্রিকায় আর কয়েকটা লেখা ছাপা হলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার একটা স্থায়ী জায়গা তৈরি হতে পারে। লেখাটি ছাপা হবে তিন মাস পরে। সাম্মানিক পাওয়া যাবে লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর। সে কি একবার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে কিছু অগ্রিম চাইবে? পেয়ে গেলে আজই পরিবারসমেত রাতে ভালোমন্দ কিছু খাওয়া যেতে পারে। পেটভরে খেয়ে একবার তৃপ্তির চোখে তাকাবে স্মিতা, এই তার সুখ। এই সুখের প্রতি যে খুব লোভ অনিকেতের!

পরমুহূর্তেই তার মনে হল, অগ্রিম চাওয়াটা কি উচিত কাজ হবে? একজন লেখকের কাছে আত্মমর্যাদা অনেক মূল্যবান। কী করে অনিকেত সেই আত্মসম্মানকে বিসর্জন দেবে? একজন লেখক, যিনি ‘সুন্দর এবং সংবেদনশীল’ লেখালেখি করেন, তার কি এরকম ব্যবহার করা সংগত? স্মিতাই বা কী ভাববে?

‘অনিকেত,’ স্মিতা ডাকল। পরিপাটি সুতির শাড়ি পরে আছে। সুন্দর করে চুল আঁচড়ে ক্লিপে আটকেছে চুলের ঢাল। ডান কাঁধে হ্যান্ডব্যাগ। অন্য হাতে অনিকেত-স্মিতার সন্তান। ‘বেরোচ্ছি, বুঝলে? আজ একবার ডিআই অফিসে যেতে হচ্ছে। বাবানকে খাইয়ে দিয়েছি। দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ো। রান্নাঘরে দুধ গরম করা আছে। বিকেলে ওকে খাইয়ে দিয়ো। কেমন? আমি তাড়াতাড়িই ফেরার চেষ্টা করব।’

‘আমি সব করে রাখব। তুমি কোনও চিন্তা কোরো না।’

মঞ্জুরি-চিঠিটাকে খামে ঢুকিয়ে রেখে অনিকেতও লিখতে বসল। সাড়ে চারটে নাগাদ হঠাৎ-ই তার পুরোনো সহকর্মী হরি এসে হাজির। অনিকেতের শেষ চাকরির জায়গায় গৌরহরি ছিল স্টেনোগ্রাফার।

‘কেমন আছো অনিকেত? আশা করি ভীষণ সৃষ্টিশীল হয়ে আছো।’ হাসতে হাসতে বলল হরি।

‘আরে, সেরকম কিছু না। ভেতরে এসো।’ ততোধিক আন্তরিকতা নিয়ে হরিকে আমন্ত্রণ জানাল সে।

‘কিন্তু, একটা কথা মানতেই হবে ভাই, তুমি দুর্দান্ত লেখো। সেদিন তোমার একটা বই পড়ছিলাম। প্রত্যেকটা গল্পই এত উচ্চমানের যে ভাবা যায় না!’

প্রশংসায় অনিকেতের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে জানত, হরি মন-রাখা কথা বলার লোক নয়। সে সলজ্জ হয়ে বলল ‘থ্যাংক ইউ হরি। আগে তুমি বসো।’

অনিকেত খানিকক্ষণ কথা বলার পর উঠে চা করল। হরি অনেকদিন পরে এসেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে কফি খাওয়ানোর। কিন্তু কফির চেয়ে চায়ে কম দুধ দিতে হয়। সুতরাং সে চা-ই করল । ইতিমধ্যে ছেলেও উঠে পড়েছে। কিছুক্ষণ ছেলের সঙ্গে খেলল সে। খানিকক্ষণ পরে হরি আবার বলল, ‘এবার আর একটা বই প্রকাশ করো অনিকেত।’

‘ইচ্ছে হয়। যতই বিভিন্ন ম্যাগাজিনে একটা-দুটো করে লেখা বের হোক, বই হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা আসলে একজন লেখকের আস্ত পরিচয় বহন করে। কিন্তু, আমার বই বের করবে কে, হরি? আমি সেই অর্থে জনপ্রিয় লেখক নই। আমার পাঠক সীমিত। আমার পাবলিশার তো বলে থাকে, আমার বই নাকি বিক্রিই হয় না।’

‘তাই নাকি? তোমাকে এই কথা বলেছে? বিক্রিই যদি না হবে তাহলে তোমার বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হল কীভাবে?’

‘কী বলছ?’ অনিকেত উত্তেজনায় ঢোঁক গিলে বলল, ‘দ্বিতীয় সংস্করণ?’

‘আসলে আমি যে-বইটা পড়েছিলাম সেটা দ্বিতীয় সংস্করণ।’

‘বলছ কী? তুমি ঠিক দেখেছিলে?’

‘আলবাত।’

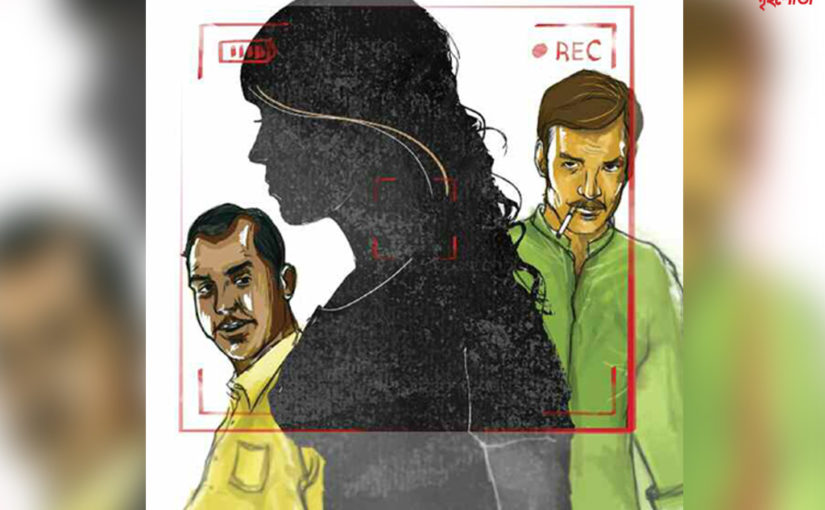

‘লোকটা তো পাকা জালিয়াত দেখছি! প্রত্যেকবার যখন রয়্যালটির জন্য গেছি, লোকটা মুখের উপর বলেছে, ‘আপনার বই বিক্রি হয় না’। একবার মাত্র রয়্যালটি দিয়েছে। প্রথম যখন বইটা বের হল, অগ্রিম হিসাবে দু’হাজার টাকা দিয়েছিল। সেও তিন বছর আগে। বলেছিল, বই বিক্রি হলে আস্তে আস্তে বাকি টাকা পাওয়া যাবে।’

‘ভালোমানুষকে কীভাবে ঠকতে হয় দেখেছ? একটা পুরো সংস্করণের জন্য কত পাওনা হয় তোমার?’

‘পনেরো হাজারের মতো।’

‘আর, এই সামান্য টাকার জন্য লোকটা তোমায় ঠকাল! তোমার বই-এর ভালো কাটতি হওয়া সত্ত্বেও!’

সন্ধে নাগাদ চলে গেল হরি। তার মুখ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ বের হওয়ার কথাটা জানা ইস্তক খুবই অশান্ত হয়ে ছিল অনিকেতের মনটা। স্মিতা ফিরতেই সে পুরো ঘটনাটা বিবৃত করল। বলল, ‘কাল বদমাশ লোকটার কলার চেপে ধরে আমি পুরো পাওনা বুঝে নেব।’

কলেজ স্ট্রিটের এক সরু অন্ধকার গলির মধ্যে তার বই-এর দোকানে নিশ্চিন্তে বসে ছিল বিপ্লব দত্ত। দোকানে কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। দূর থেকে অনিকেতকে আসতে দেখেই জোড়হাত করে উঠে দাঁড়াল সে। চোখেমুখে শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, উৎসাহের ভঙ্গি মিশিয়ে বলল, ‘আসুন, আসুন অনিকেতবাবু। ভীষণ খুশি হয়েছি, আপনি এসেছেন। বসুন। বলুন, চা না কফি।’ তেতো গলায় বলল অনিকেত, ‘বিপ্লব, আমি তোমার আতিথেয়তা পেতে আসিনি। আমি কাজে এসেছি।’

‘ওঃ কাজ! আপনিও স্যার এমন বলেন–।’ দেঁতো হাসি হেসে বলল বিপ্লব। অনিকেত তার আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিল। চল্লিশের এপাশেই বয়স হবে। উজ্জ্বল সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবিতে খুবই স্মার্ট দেখাচ্ছে। নিষ্পাপ মুখচোখ বজায় রেখে একটা লম্বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিপ্লব বলল, ‘আপনি একজন এরকম উঁচুমানের লেখক, আপনিও কিনা সাধারণ লেখকদের মতো বিজনেসের কথা বলেন? মনে বড়ো ব্যথা দিলেন–।’

‘রয়্যালটি চাইছেন? কীসের রয়্যালটি স্যার? কতবার আমি আপনাকে বলব, আপনার বই একেবারেই…’

‘বিক্রি হয় না, তাই তো? বেশ, সেইজন্যে বুঝি বইটার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাতে হল?’

‘দ্বি-দ্বিতীয় সংস্করণ?’ হাসার চেষ্টা করে বিপ্লব বলল, ‘এইসব গল্প কে শুনিয়েছে আপনাকে বলুন তো?’ কোনও কথা না বলে অনিকেত উঠে দেয়ালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত টানা বই-এর র্যাকগুলির দিকে এগোল। র্যাকের একধারে তার বইটির অসংখ্য কপি রাখা রয়েছে। সুন্দর সোনালি হরফে বইটির শিরোনাম ও তার নাম সে দেখতে পেল বাঁধাই-এর ধার বরাবর। প্রত্যেকবার যখন এই অফিসে বিপ্লবকে সে রয়্যালটির কথা বলতে এসেছে, এই তাকগুলিকে দেখিয়েই বিপ্লব বলেছে, ‘দেখেছেন তো, বইগুলি যেমন ছিল তেমনভাবেই রয়েছে। বিক্রিই হয় না। যদি বিক্রিই হতো, তাহলে কি আপনাকে রয়্যালটি দিতাম না, বলুন! অনিকেত কোনওদিনও তার কথায় অবিশ্বাস করে বইগুলো হাতে তুলে দেখেনি। নতমুখে বের হয়ে এসেছে। কী ভুলই যে করেছে! আজ আর সেই এক ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না সে। সে দ্রুত পায়ে র্যাকের সামনে এসে দাঁড়াল। একটি কপি তুলে প্রচ্ছদ উলটে দ্বিতীয় পাতায় আসতেই মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চোখে পড়ল। হরি ঠিকই বলেছিল, অনিকেতও দেখল, লেখা আছে, ‘দ্বিতীয় সংস্করণ। ফেব্রুয়ারি ২০১৫’। বিপ্লবের টেবিলের উপর সশব্দে বইটির ওই পাতাটি খোলা অবস্থায় রাখল অনিকেত।

‘এর মানে কী বিপ্লব?’ বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল তার।

‘স্যার, আমায় ভুল বুঝবেন না…আপনি জানেন না, কী ভীষণ আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে।’ বিপ্লবের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ক্রমাগত কাহিনির জাল বুনে যাচ্ছিল সে। অনিকেত সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাফ বলল, ‘তোমাকে দেখে তা মনে হয় না। এই জায়গাটারও তো যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শেষবার যখন এখানে এসেছিলাম, এটা ছিল একটা বই-এর দোকান। এখন তো দিব্যি প্রকাশনা সংস্থার মতো মনে হয়।’

বিপ্লব বলল, ‘না স্যার। সেসব কিছু হয়নি। বিশ্বাস করুন। আমার সত্যি অনেক আর্থিক দায়দায়িত্ব রয়েছে।’

‘আরে সে তো জানি! আমাকে আমার পাওনাটুকু মিটিয়ে দেওয়ার দায়িত্বই শুধু তোমার নেই। প্রথম সংস্করণের সবক’টি কপি বিক্রি হয়ে যাওয়ার দরুন আমার পাওনা হয় পনেরো হাজার টাকা। তুমি আমাকে দু’হাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছিলে। সুতরাং এখন তোমায় দিতে হবে পনেরো হাজার মাইনাস দু’হাজার… এক্ষুনি আমার টাকাটা আমি চাই।’

‘স্যার, আমি ধারের টাকায় ব্যাবসা চালাচ্ছি। শুধুমাত্র এই আশায় যে, আমার বইগুলো ভালো ব্যাবসা করবে। সব লেখকরাই তো নামকরা। আর আপনি সকলের মধ্যে সেরা…’

‘আমি ওসব অনেক শুনেছি বিপ্লব। আমার টাকা…।’

‘স্যার, একটা কথা বোঝার চেষ্টা করুন। বই বাজারে কাটুক বা না কাটুক, কম্পোজিটর, প্রুফ রিডার, শিল্পী, ছাপাখানা, বাঁধাইওলা, পরিবেশক—ওদের সকলকে আমায় টাকা দিতে হয়।’

‘ওদের কেউ বিনা টাকায় কাজ করবে না, তাই না?’

‘ঠিক। ওরা কি ছেড়ে দেবে বলুন?’

‘অর্থাৎ, সবার সব পাওনা তোমায় মিটিয়ে দিতে হয়, শুধু লেখকদেরই না দিলেও চলে।’

‘স্যার, আমায় শুধু একটু সময় দিন। আমার সময়টা ফিরুক। এই মুহূর্তে আমার কাঁধে পরিবারের অনেক দায়দায়িত্ব রয়েছে। আমার বোনের স্বামী হঠাৎ মারা গেল…।’

‘তোমার অর্নগল মিথ্যে বলা আমায় ক্লান্ত করে বিপ্লব।’ অনিকেত দেখল, মিথ্যে ধরা পড়ে যাওয়ায় সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে বিপ্লবের। সে বলল, ‘আমি তো আপনার শত্রু নই। আমরা তো বন্ধু। এখন একটু টানাটানির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। দেখি, এই মুহূর্তে কতটা দেওয়া যায়…। আমি আপনাকে ইতিমধ্যে দু’হাজার দিয়েছি। এখন আরও হাজার দিচ্ছি। তাহলেই তিন হাজার হয়ে গেল। কী…?’ উৎসুক চোখে সে তাকাল অনিকেতের দিকে।

‘আমি দান-খয়রাত চাইছি না বিপ্লব। আমার পাওনা বুঝে নিতে এসেছি। চলি–।’ অনিকেত উঠে দাঁড়ায় ও চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়।

‘আরে, না না, যাবেন না। আমি না হয় আরও এক হাজার টাকা দিচ্ছি। বাকিটা, সত্যি বলছি, আস্তে আস্তে দিয়ে দেব।’

অনিকেত চলে যেতে গিয়েও দাঁড়াল। এখন হাতে দু’হাজার টাকা মোটেও কম টাকা নয়। বিশেষ করে এই সময়ে। পেলে সংসার নিয়ে ব্যাতিব্যস্ত স্মিতা অন্তত কয়েকদিনের জন্য হাঁফ ছাড়বে। কিন্তু বিপ্লব বাকি টাকাটা দেবে তো?

‘ঠিক আছে দাও দু’হাজার টাকা। এক মাসের মধ্যে বাকি টাকাটা কিন্তু দিতে হবে।’

‘নিশ্চয়ই স্যার, নিশ্চয়ই। তবে আমার অবস্থা…’

‘আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি স্যার। আপনি একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোক। আপনার লেখারও আমি একজন ভক্ত। আসলে,’ চশমার উপর দিয়ে অনিকেতকে দেখে নিয়ে সে বলল, ‘আপনি যদি রাজি থাকেন, তাহলে আপনার আর একটা বই আমায় দিন। আর একটা গল্পসংগ্রহ।’

অনিকেত একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘মানে?’

‘মানে, বলতে চাইছি, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এমন গল্প কি আছে আপনার কাছে। অপ্রকাশিত গল্প হলেও চলবে।’

‘বই বের করার টাকা কোথায় পাবে?’

‘ধার করব স্যার। এভাবেই তো করি। ঝুঁকি হলেও এবার আমি অনেকটা নিশ্চিত কারণ, আপনি খুব ভালো লেখেন। লোকেও আপনার লেখা নিতে শুরু করেছে। আপনার বই ভালো কাটলে আমার অন্য বইগুলোও পাঠকরা নেবে। আমি একটু সুখের মুখ দেখব স্যার। তখন আপনার সব পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেব। যতটা ভাবছেন, ততটা অসৎ লোক আমি নই।’

অনিকেতের হূৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল। এক আশ্চর্য কিশোরসুলভ উত্তেজনায় বড়ো বড়ো হয়ে গেল তার চোখদুটো। আর একটি বই! সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। ‘কতগুলো গল্প চাই তোমার বিপ্লব?’ বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল তার।

বিপ্লব মৃদু হাসল। ‘কুড়িটার মতো গল্প দিতে পারবেন?’

‘কুড়িটার বেশি দিতে পারব। প্রকাশিত হয়েছে এমন গল্প, অথচ প্রথম বইতে নেই কিন্তু এবার আর পনেরো নয়, তোমাকে দিতে হবে পঁচিশ।’

অনিকেতের মনে হল, কেউ যেন তার ফুসফুসে বাড়তি কিছু তাজা অক্সিজেন ভরে দিয়েছে। পাবলিশারের অফিসের বাইরে এসে সে লাফিয়ে যখন বাসে উঠল, তার মনে হল, সে যেন নিজের মধ্যে নেই। যেন মাটিতে তার পা নেই। যেন সুখের সমুদ্রে সে ভেসে বেড়াচ্ছে। বসতে জায়গা পেল না সে, তবু একটুও অস্বস্তি হল না তার। বদলে সে ভাবতে লাগল কোন গল্পগুলো যথাযথ হবে। অনিকেতের মনের পটে ভেসে উঠতে লাগল তার প্রিয় সৃষ্টিগুলি। কোনওরকমে বাড়ি পৌঁছে স্মিতার হাতে রয়্যালটির টাকাগুলো তুলে দিতে সে খুব খুশি হয়ে উঠল।

স্মিতা বলল ‘বাঃ। তোমার প্রকাশক তাহলে তোমাকে কিছুটা রয়্যালটি দিল শেষ পর্যন্ত। বাকিটা কবে দেবে গো?’

‘জানি না… কিন্তু আমি আর ওকে এর জন্য চাপ দিতেও চাইছি না। বেচারা। ও নানারকম ব্যাপারে ফেঁসে আছে। তাছাড়া…, ‘এবার নরম আর নীচু হয়ে এল অনিকেতের গলা,’ ও আমার আর একটা বই প্রকাশ করতে চাইছে।’

‘তাই?’ রীতিমতো লাফিয়ে উঠে বলল স্মিতা।

‘আজ দিনটা বড্ডো সুন্দর। চলো স্মিতা, সেলিব্রেট করি। বাইরে কোথাও যাই। রাতের খাবারটা বাইরেই সেরে আসি। অনেকদিন পেটভরে কিছু ভালোমন্দ খাওয়া হয়নি। ছেলের জন্য আইসক্রিমও কিনে আনব।’

পরের সন্ধেয় অনিকেত গেল হরির কাছে। হরি বাড়িতেই ছিল। অনিকেত বলল, ‘হরি, কাল আমি তোমার অফিসে আসছি। ম্যানেজারবাবুকে একবার রিকোয়েস্ট করবে আবার একটা কাজের যাতে ব্যবস্থা করে দেয়? আমি ওকে বলব, আর কোনওদিন অফিসে বসে গল্প লিখব না। আমি একটু আর্থিক অনটনে আছি হরি, তুমি জানো। আমার হয়ে একটু বলবে ম্যানেজারবাবুকে?’

ঝলমলে গড়িয়াহাট, দুপাশে পশরা সাজিয়েছে দোকানদাররা। ট্রামটা এসে থামতেই এক লাফে উঠে পড়ল অনিকেত। বুকের বাঁদিকটা অনেকটা হালকা লাগছে আজ। একটা কিছু সুরাহা যেন হয়ে যাবে। যাবেই। হঠাৎই এই কৃতঘ্ন শহরটাকে যেন, অনেক বেশি উজ্জ্বল মনে হল অনিকেতের।