ছোটোবেলার বন্ধুরা এক এক করে সবাই দূরে সরে যাচ্ছে। ছুটির দিনের আড্ডাটা এখন আর বসে না। দিনে দিনে নিঃসঙ্গতা চেপে ধরছে সুজনকে। অনির্বাণ, ব্রজেশ সেই কবেই দূরে সরে গিয়েছে। বছর দুই হল ফারুকও আর আড্ডায নেই। পুরোনো বন্ধুদের কথা, একসঙ্গে কাটানো দিনগুলোর কথা, আজকাল খুব মনে পড়ে সুজনের।

পুরুলিযার অযোধ্যা পাহাড়, বাগমুন্ডি, চড়িদা, সুন্দরবনের ধুচুনিখালি, কোরাকাটি, সন্দেশখালি, মরিচঝাঁপি, কিংবা ডুযার্সের চালসা, সামসিং, সান্তালেখোলা কত জাযগায যৌবনের দস্যিপনায চষে বেড়িয়েছে একসঙ্গে। সব যেন মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। দেখতে দেখতে বযসটা যে আটান্নতে পৌঁছে গিয়েছে, খেযালই হয়নি!

প্রায় আটত্রিশ বছর আগে বন্ধুত্বের শুরু। হোস্টেল-এর দিনগুলো কেমন যেন জুম ইন করে চোখের সামনে চলে আসে। একটুও ফিকে হয়নি সেই সুখের মুহূর্তগুলো। রং-বেরঙের খুশি, দুষ্টুমি ভরা ঘটনা, সব মনের পর্দায চলচ্ছবি হয়ে এসে সুখের অনুভতিতে ভরিযে দেয়। একাকী অন্ধকার ঘরে চোখ বুজলেই, অতীত স্মৃতিগুলো নড়েচড়ে বসে বন্ধুদের কাছে নিয়ে আসে। অনির্বাণ, ব্রজেশ, ফারুক সবাই তখন তার চারপাশে ঘিরে এসে বসে। হোস্টেল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি শেষে চাকরি জীবন, কত না ঘটনা গল্পে জুড়ে যায়।

বন্ধুদের মধ্যে অনির্বাণ ছিল সবথেকে হ্যান্ডসাম। ছয ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, সুন্দর পেটানো স্বাস্থ্য। সুন্দর মুখে উজ্জ্বল হয়ে থাকা হাসি। অনির্বাণই সবার আগে চাকরি পেয়েছিল। সেরিকালচার অফিসার, কালিম্পং-এ পোস্টিং। ছুটি পেলেই চলে আসত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। অফিসের নেপালি সুন্দরী সহকর্মীর সঙ্গে প্রেমের গল্প শোনাত বন্ধুদের। তার ওখানে বেড়াতে যাওযার আমন্ত্রণ জানাত। শুনে শুনে বন্ধুদের বুক জ্বলত। বেকারদের হাতে তখন পযসা কোথায! কারওরই স্টাডি কমপ্লিট হয়নি, ফারুক ছাড়া আর কারওর গার্লফ্রেন্ডও নেই।

অনির্বাণ সাযে্নস-এর পাস কোর্সে পড়ত, ফারুকও তাই। ওরা একই ক্লাসের কলেজ-পড়ুযা ছিল। ব্রজেশের কেমিস্ট্রি অনার্স আর সুজনের ছিল বোটানি অনার্স। ওদের মধ্যে ফারুক ছিল সব থেকে প্রাণবন্ত। নিয়ম ভাঙার সব কিছু ওর কাছেই শেখা। সেই সমযে ও ছিল অন্যদের থেকে অনেকটা এগিয়ে সবার আগে কোরিযান জিনস ওই কিনেছিল ফ্যান্সি মার্কেট থেকে। আর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ওর ছিল অগুনতি গার্লফ্রেন্ড।

(দুই)

পুরোনো স্মৃতিটা উস্কে দেয ব্রজেশ। মনে আছে সেই ঘটনাটা ফারুকের কোনও এক বান্ধবীর বাবা নেভিতে চাকরি করতেন। সেই বান্ধবী এক বোতল বিদেশি হুইস্কি প্রেজেন্ট করেছিল। অতি যত্নে ফারুক একটা ছোটো ব্রিফকেস-এ ঢুকিযে তালাবন্দি করে লুকিযে রেখেছিল সেটা। হুইস্কির ঘটনাটা সবাই জানত কিন্তু জিনিসটা যে কোথায লুকানো আছে, জানত না কেউ। কোনও এক বিশেষ দিনেই নাকি সেটা খোলা হবে! কিন্তু ব্রজেশ আর অনির্বাণের দেরি সহ্য হচ্ছিল না।

ফারুকের অনুপস্থিতিতে সুযোগ পেলেই অন্য বন্ধুরা সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করত। এক শীতের রাতে ফারুক তখন ডিনারে গিয়েছে, এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে সুজন ফারুকের বেডের নীচে লম্বা ড্রযারের মধ্যে বইপত্র, জামা কাপড়ের পিছনে খুঁজে পেল খবরের কাগজে মোড়া ব্রিফকেসটা। হাতে নিয়ে নাড়িযে তার মধ্যে হুইস্কির বোতলের উপস্থিতি প্রায় নিশ্চিত হল। ফারুক ঘরে ফেরার আগেই সুজন আর ব্রজেশ ব্রিফকেস নিয়ে দিল চম্পট। খবর পেযে ফারুক আর অনির্বাণ ধাওযা করেছে ওদের। শীতের কনকনে ঠান্ডায মাঝরাত্রিতে হোস্টেল-এর সামনের ফুটবল মযদানে, এপাশ থেকে ওপাশ ব্রিফকেস বুকে জড়িযে ছুটছে সুজন। সাথে সাথে ছুটছে ব্রজেশ। তাদের পিছনে পিছনে অনির্বাণ আর ফারুক। এক সময ফারুক ধরেই ফেলল ব্রিফকেসের হ্যান্ডেলটা। সেই অবস্থাতেই ছুটছে সুজন। টানাটানি জোরাজুরিতে হ্যান্ডেল খুলে চলে এল ফারুকের হাতে, আর সে সজোরে আছড়ে পড়ল মযদানে। অনির্বাণ তাড়াতাড়ি টেনে তোলে ফারুককে।

আবার ছুট… দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপিযে উঠেছে সুজন-ব্রজেশ। দাঁড়িযে পড়ে ওরা। এবার ব্রিফকেস নিয়ে টানাটানি, একদিকে ব্রজেশ-সুজন অন্যদিকে অনির্বাণ-ফারুক। টানাটানিতে ব্রিফকেস খুলে, পড়ে ভেঙে গেল হুইস্কির বোতল। সবাই চুপ, যেন দোষীরা সব কাঠগড়ায দাঁড়িযে ফারুকের কি সে ভীষণ মন খারাপ! তার মধ্যেই আবার সকলে মিলে টর্চ জ্বেলে মযদান থেকে একটা একটা করে ভাঙা কাচের টুকরো তুলে পরিষ্কার করতে হল। সকাল হলেই যে এই মাঠেই দৌড়াতে, খেলতে হবে সকলকে।

এরপর ফারুক দুদিন কথা বলেনি কারও সঙ্গে। সুজন ফারুকের ঘরে গিয়ে কান ধরে উঠ-বস করে এসেছে, তা-ও না। ফারুকের পচ্ছন্দের হরিদার দোকানের মোগলাই পরোটা এনে খাওযানোর পর রাগ কমেছিল। আবার সম্পর্ক স্বাভাবিক। হোস্টেল-এর নেড়া ছাদে উঠে চারজনে মিলে জমিযে তাস খেলা। এমনই ছিল বন্ধুত্ব। ওরা কেউই কিন্তু মদ্যপানে আসক্ত ছিল না। এটা একটা অনাস্বাদিত বস্তুর প্রতি কৌতূহলী আকর্ষণ। যাক বোতলটা পড়ে ভেঙে ভালোই হয়েছিল।

(তিন)

হোস্টেল জীবনটা ছিল একটা স্বঅভিভাবকত্বের সংসার। এখানে ছিল না কোনও হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, না ছিল কোনও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর নজরদারি। ছাব্বিশটা ঘরের দোতলা হোস্টেল। বাহান্নজনের বাস, সকলেই স্বঅভিভাবক। হোস্টেল-এর বাহান্নজনের সকলেই এসেছে ১৯৭৮-৭৯ তে। ব্রজেশ আর কযেজন মিলে ১৯৭৮-এ প্রথম হোস্টেলকে নতুন ভাবে চালু করেছিল। ওদের বন্ধুবান্ধবরাই পরে এসে একে একে সংখ্যা বাড়িয়েছে।

সুজন এসেছিল ব্রজেশের যোগাযোগে, ওরা হাযার সেকেন্ডারিতে এক সঙ্গে পড়ত। শুনেছে, ১৯৭১-এর রাজনৈতিক অস্থিরতার সমযে কোনও এক ভোরবেলায কেযারটেকার পাম্প চালাতে গিয়ে দেখে, হোস্টেল-এর পিছনের দিকে পাম্প হাউসের পাশে এদিকে ওদিকে ছড়িযে পড়ে রয়েছে পাঁচটা ডেডবডি। রাত্রিতে কোথাও মার্ডার করে ওদের ওখানে ফেলে রেখে গিয়েছে। অন্ধকার না কাটা ভোরে খবর পৌঁছে গেল ঘরে ঘরে। পুলিশি ঝামেলার ভযে আতঙ্কিত হয়ে তখনই যে-যার মতো ঘর খালি করে পালাল হোস্টেল ছেড়ে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা চলছে। পোড়ো হোস্টেলটায় কেউ আর পা মাড়াযনি সাত-আট বছর। কলেজ অফিসিযাল বা ইলেক্ট্রিক অফিসের কেউ-ই আর আসেনি এদিকে।

রাজনৈতিক পালা বদলের পরে শান্ত সময়ে ১৯৭৮-এর শেষ দিকে ব্রজেশ আর অন্য কযেজন কলেজের দূরের ছাত্র, সাহস করে হোস্টেল খুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিযে থাকতে শুরু করে। হোস্টেল ফিস দিতে হয় না, কোনও ইলেকট্রিক বিল আসে না তাই তাও দিতে হয় না। নিজেদের খাওযার খরচাটাই একমাত্র খরচা। এমন মজার জাযগা কার না পছন্দ!

ব্রজেশ প্রথমে হোস্টেল-এ এসেছিল বলে এলাকার লোকজনের সঙ্গে ভালো পরিচিতি তার। তাছাড়া ডাকাবুকো ব্রজেশের মধ্যে একটা দাদা দাদা ভাবও ছিল। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-এর ফুটবল খেলা টিভিতে দেখার জন্য ব্রজেশের সঙ্গে ফুটবল মাঠের শেষ কোণায মোহনদার বাড়ি যেত সুজনরা। মোহনদার বাড়ির সকলে মোহনবাগান-এর সমর্থক আর হোস্টেল-এর ওরা ইস্টবেঙ্গল সমর্থক।

খেলা শুরু হতেই দুপক্ষের চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু। মোহনদার মা ছিলেন বড়ো ভালো মানুষ। সকলকে আদর করে বসিযে মুড়ি চানাচুর খাওযাতেন। সুজনের মনে পড়ে, মোহনদাদের বাড়িতে একটা বড়ো লিচুগাছ ছিল। লিচুর সময লিচুর থোকাগুলো কাপড় দিযে বেঁধে রাখত, যাতে পাখিতে বা বাদুড়ে না খেতে পারে।

এরকম সমযে একদিন সকালে দেখা গেল ফারুক-অনির্বাণ ব্যাগ ভর্তি লিচু নিয়ে হোস্টেল-এর সকলকে লিচু বিতরণ করছে। কেউ জিজ্ঞাসা করতে ফারুক বলল, কাল মামারবাড়ি থেকে দিয়ে গিয়েছে। রাত্রিতে সময পাইনি, তাই সকালে…। লিচু পেযে তো সকলেই বেশ খুশি। কিন্তু সে খুশি বেশিক্ষণ স্থাযী হল না।

সেদিনই বিকেলে সুজনরা সাত-আট জন মিলে মোহনদার বাড়ি গিয়েছে খেলা দেখতে। সেই দলে ফারুক, অনির্বাণও আছে। মোহনদাও সেদিন বাড়িতেই ছিল কিন্তু মেজাজটা যেন ঠিক ভালো নেই। মোহনদার মা মন খারাপ করে এসে বললেন, জানো তো বাবা, কাল একদল বদমাইশ ছেলে মাঝরাত্রিতে সব লিচু চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম তোমাদের সকলকে এবার লিচু খাওযাব, সে আর পারলাম না।

সুজন মুখ ফসকে বলেই ফেলছিল, না মাসিমা আজই তো লিচু খেয়েছি। ফারুক পিছন থেকে জোরে চিমটি কাটে। সুজন পিছন ঘুরতে ইশারায চুপ করতে বলে। সেদিন হস্টেলে ফিরে সুজন, ব্রজেশ-এর সঙ্গে ফারুক আর অনির্বাণ-এর হেভি ঝামেলা। শালা যার বাড়িতে প্রতিদিন টিভি দেখতে যাচ্ছিস তার বাড়িতেই চুরি। নিমক হারাম। আরও কত কী খারাপ খারাপ কথা।

অনির্বাণ বলে, সে গাছে চড়েনি, নীচে টর্চ হাতে দাঁড়িযে ছিল।

ব্রজেশ প্রশ্ন করে, তবে লিচুগুলো কুড়োল কে?

ফারুক মিনমিনে গলায় বলে, জগন্নাথ আর মাধব ছিল সাথে।

ব্রজেশ আরও ক্ষেপে যায়, দলটা বেশ বড়োই বানিয়েছিস। এবার তাহলে ডাকাতি করতে নেমে পড়। মোহনদাকে সব বলব আমি, তোদের টিভি দেখার পাট চুকাব।

ফারুক, অনির্বাণ, ব্রজেশের হাতে পাযে ধরে মিনতি করে, না বলার জন্য। ব্রজেশ শর্ত দেয, সব ঘর ঘুরে ঘুরে যার কাছে যতগুলো লিচু বেঁচে আছে সেগুলো জোগাড় করে নিয়ে আসতে হবে। ওগুলো সে মোহনদাদের বাড়িতে গিয়ে দিযে আসবে। বলবে, চোরেরা একটা লিচুর ব্যাগ হোস্টেল-এর পিছন দিকে ফেলে গিয়েছিল, সেটা নিয়ে এসেছে। সে রকমই হল। কিন্তু মোহনদা বোধহয় কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিল।

পরের দিন দলশুদ্ধ খেলা দেখতে গেলে বলে দিল, খেলা দেখা যাবে না, টিভি খারাপ। তারপর আর টিভি ঠিক হল কিনা খবর পাওয়া গেল না। টিভি তে খেলা দেখার পাটও উঠল।

(চার)

কলেজ পাশ করার পর সবাই আলাদা হয়ে গেল হাযার স্টাডিজের জন্য। মাঝেমধ্যে চিঠিতে যোগাযোগ হতো। তবে পুজোর ছুটিতে, বড়োদিন আর নিউ ইযারের ছুটিতে সকলে মিলে নির্ঘণ্ট মেনে আড্ডা দেওয়াটা ছিল অনিবার্য। একসঙ্গে ঘোরা, খাওয়া, আড্ডা সব মিলিযে পুরোনো হোস্টেল-এর দিনগুলো যেন আবার ফিরে আসত তখন। অনেক কিছু পরিবর্তনের মধ্যেও ওদের বন্ধুত্বটা ছিল সেই আগেরই মতন।

এর মধ্যে সুজন ব্যাংক-এ চাকরি পেযে হুটপাট বিযে করে ফেলল বাড়ির অমতে। কালিম্পং থেকে ট্রান্সফার হওযার পর, অনির্বাণের আগের প্রেম কেটে গেছে, এখন আবার সিঙ্গেল। বাড়ির দেখা মেয়েছেই বিযে করবে মত দিয়েছে, দেখাশোনা চলছে। ব্রজেশ চাকরি-বাকরির ইঁদুর দৌড়ে নাম না লিখিযে পারিবারিক ব্যবসাতেই ঢুকে গিয়েছে। সুজন চাকরি পাওযার বছর খানেক পর ফারুকও চাকরি পেয়েছে, সিবিআই অফিসার-এর। বন্ধুদের মধ্যে ওর এখন ভাও বেশী।

বছরগুলোর এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের বযসও গড়িযে গিয়েছে বছর ত্রিশ। এখন সকলের সংসার হয়েছে। নিয়ম করে বছরে দুবার চার বন্ধু পরিবারের সকলকে নিয়ে ঘুরে আসে কাছে দূরে কোথাও। সুজন আর ফারুক কাছাকাছি থাকে। সেজন্য দুজনের নিযমিত যোগাযোগ আছে, মন করলেই এ ওর বাড়ি পৌঁছে যায়।

ফারুকের দেশের বাড়ির পাশের গ্রামে অনির্বাণ-এর বাড়ি। ছুটির দিনে ফারুক নিয়ম করে দেশের বাড়ি যায়, সে সময অনির্বাণ-এর বাড়ির খোঁজখবরও পায। সেই রবিবার দেশের বাড়ি গিয়ে খবরটা পেয়েছিল, গতকালই অনির্বাণ মারা গিয়েছে, লাং ক্যান্সার হয়েছিল। হঠাৎ বেশি অসুস্থ হয়ে কয়েক দিন আগে হসপিটালে ভর্তি হয়েছিল।

ফারুকের সামনেই অনির্বাণ-এর ডেডবডি এল। বাড়ির লোকজন, আত্মীয-স্বজন কাউকেই এতদিন জানায়নি নিজের অসুস্থতা। বন্ধুরাও কেউ জানত না ওর অসুস্থতার কথা। এত কষ্ট নিজের বুকে চেপে রেখেছিল ও, সে কষ্টের ছোঁযা যেন না লাগে নিকট কারও। ফারুকের মুখে খবরটা শুনে আঁতকে ওঠে সুজন, বিশ্বাস হয় না। পরদিন সুজন আর ফারুক কারওরই অফিস যাওয়া হল না।

বুকের মাঝে যেন একটা গভীর ক্ষত অনবরত ব্যথা জাগিয়ে তুলছে। হোস্টেল-এর নেড়া ছাদে বসে লুকিযে তাস খেলার চার সঙ্গীর একজন কেটে পড়ল। স্টেশনের বেঞ্চে দুই বন্ধু হাতে হাত রেখে অনেকক্ষণ বসে থাকে। একটার পর একটা ট্রেন আসছে, থামছে আবার তার গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। স্টেশনে নামা মানুষজন ভীড় ভেঙে যে-যার মতো চলে যাচ্ছে। ওদের দুনিযাটা যেন থমকে দাঁড়িযে গিয়েছে। ফারুক-ই প্রস্তাব রাখে, চল। ব্রজেশের কাছে যাই।

সে-রাতটা ব্রজেশের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন সকালে বনগাঁ থেকে ট্রেন ধরে অফিস করেছিল সুজন আর ফারুক। কোনও কোনও সময সবকিছু যেন কেমন দ্রুত বদলে যায়। নাটকের শেষ দৃশ্যে পেঁছোনোর জন্য খুব তাড়াহুড়ো।

অনির্বাণের মৃত্যুর পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে, একদিন ব্রজেশও টেলিভিশন, খবরের কাগজে খবর হয়ে এল। মহালয়া সবে পার হয়েছে, চারিদিকে পুজো পুজো ভাব। অফিস যাওযার আগে সকালে টিভিতে খবর দেখতে গিয়ে সেই নিদারুণ কষ্টের খবরটা পেল সুজন। সঙ্গে সঙ্গে ফারুককে জানায়।

ব্রজেশদের বাড়ি বাংলাদেশ সীমান্তের শহর বনগাঁয়ে। সেখানে ওদের অনেক রকম ব্যাবসা। মেডিসিন, শাড়ি, রেডিমেড পোশাক, জুযোরির ব্যাবসা ছাড়াও, আরও অনেক রকমের ব্যাবসা। এলাকার প্রভাবশালী ব্যবসাযী পরিবার ওরা। এলাকার নব্য তোলাবাজদের দাবিমতো দুর্গাপুজোর জন্য ধার্য এক লাখ টাকা চাঁদা না দেওযায়, সন্ধের অন্ধকারে বেশ কযেজন এসে দোকানের মধ্যেই, ব্রজেশকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক থেকে গুলি করে মার্ডার করেছে।

আবার দলছুট একজন! দুর্গার যেন কিছু করার নেই, এখন সব ক্ষমতা অসুরের। এখন যে অসুররাজ চলছে! সুজন-ফারুক যেন নিজেরাও মনে মনে মরে যাচ্ছে একটু একটু করে। এক একটা মৃত্যু যেন, বন্ধুত্বের গুচ্ছ ফুলের তোড়া থেকে খসে পড়া এক একটা ফুল। তোড়াটাকে দিন দিন হালকা করে ফেলছে।

দুই বন্ধুকে হারানোর পর শূন্যতা ভুলে থাকতে দুই বন্ধু যেন আরও কাছের হয়েছে। আর সেই বৃত্তে সামিল হয়েছে দুই বন্ধুর পরিবার। বছর পাঁচেক হল ব্রজেশ নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু হারানোর ক্ষতটা এখন অনেকটা নরম হয়েছে। কিন্তু সব তো মানুষের মর্জিতে চলে না!

জীবন নাটকের এক অঙ্কের পর, অন্য অঙ্ক লেখা হচ্ছে অন্য কোনও নাট্যকারের মর্জিতে। তার নাটকের একটি দৃশ্যও পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই অন্য কারও। সে-ই নাট্যকার, সে-ই পরিচালক।

(পাঁচ)

অফিসে কাজের মাঝে হঠাৎ ফোনটা পেল সুজন। ফারুকের স্ত্রী সানা ফোন করেছে মুম্বই থেকে। চেনা গলা কেমন যেন অচেনা লাগছে। ওরা দুদিন আগে মুম্বই গিয়েছিল এলএফসি টুরে। মুম্বই-গোয়া ঘুরে দিন সাতেক পরে ফেরার কথা। সানা বলল, টাটা ক্যান্সার সেন্টার থেকে বলছে। কালকে খুব অসুস্থ হওযায় ফারুকের কথামতো ওই হসপিটালে ভর্তি করিয়েছিল। হসপিটাল থেকে বলেছে, ওখানে নাকি ও আগে থেকেই ট্রিটমেন্ট করাত, বাড়িতে কাউকে কিছু বলেনি। আজ কিছুক্ষণ আগেই মারা গিয়েছে ফারুক।

খবরটা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় সুজন। এত সিরিযাস খবরটা সে জানত না! তেমন হলে সেও তো সঙ্গে যেতে পারত। খবর পেযে ফারুকের মুম্বই অফিসের কযেকজন কলিগ সানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাই ডেথ সার্টিফিকেট নিয়েছে, কফিন জোগাড় করেছে, ফ্লাইট-এর টিকিটের ব্যবস্থা করেছে। কফিনবন্দি ফারুকের মৃতদেহ নিয়ে একাই ফিরছে সানা। এযারপোর্টে ফ্লাইট আসার অনেক আগে থেকেই সস্ত্রীক উপস্থিত সুজন। ফারুকের বাড়ির লোকজনও সেখানে উপস্থিত। এই এযারপোর্টে সুজন আগেও এসেছে ফারুকের সঙ্গে দেখা করতে, আড্ডা দিতে। তখন সে এখানে ইমিগ্রেশন অফিসার হিসাবে পোস্টেড ছিল।

খেযালি ঝোড়ো হাওযা স্মৃতির পাতাগুলো উড়িযে দিযে দাঁড় করায রুক্ষ বাস্তবের সামনে। এযারলাইন্সের দুজন কর্মী ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ফারুকের কফিন বযে নিয়ে আসছে। সাথে পা মিলিযে এগিয়ে আসছে বিধ্বস্ত, ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ এক মহিলা! ফারুকের স্ত্রী সানা, দেখে মনে হচ্ছে এই কদিনে সে যেন কযেটা বছর পার করে এসেছে।

দূর থেকে দেখে সুজন এগিয়ে যায় গেটের কাছে। নিরাপত্তারক্ষীরা গেটের সামনে থেকে ঠেলে সরাতে গেলে, সুজন ব্যালেন্স হারিযে পড়ে যায় পাশের লোহার রেলিং-এর উপর। চোট লাগে মাথায়। লোকজন ধরে উঠিযে জল দেয় মাথায়। এযারপোর্ট থেকে ফেরার পথে সারাটা পথ শববাহী গাড়িতে কফিনের পাশেই বসে ছিল সুজন।

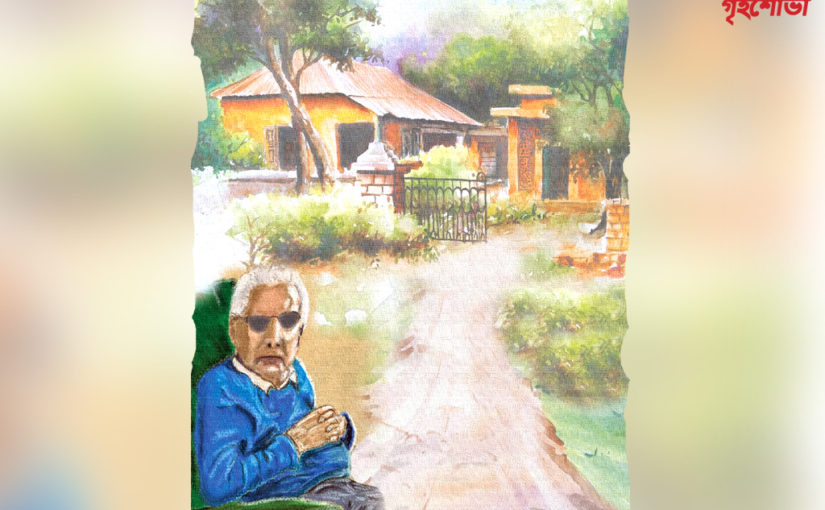

কবরে মাটি দেওযার পর থেকে কেমন যেন নির্বাক, নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে সে। দিন-মাস এগিয়ে যায়, সুজন যেন আরও একাকিত্ব অনুভব করে। মাথার ভিতর টিশটিশ ব্যথাটা যেন তার মধ্যে মিলন সুখের বাসনা জাগায়। অফিস শেষে কোথাও আড্ডা না মেরে সোজা বাড়ি ফেরে। রবিবার আর ছুটির দিনে সকালের আড্ডাও এখন বন্ধ, আড্ডার সঙ্গীই যে নেই!

অনেক দিনই রাত্রিতে বাড়ির ছাদে উঠে আকাশের তারাদের দিকে তাকিযে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হয়তো ওদের মাঝেই খোঁজে অনির্বাণ, ব্রজেশ এবং ফারুককে। মেঘেদের বাধা সরিযে কখনও দিনের আলোয়, কখনও বা তারাদের আলোর পথ বেয়ে দেশ-পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে আসে, অনির্বাণ-ব্রজেশ-ফারুক-সুজন-এর উত্তরসূরিদের আকাশযান।

ওদের কি কখনও দেখা হয় আকাশ পথে বা আকাশ জুড়ে ছড়ানো বন্ধুত্বের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে? ওদের বুকেও কি বয়ে যায় পাহাড়ি নদীর মতো নুড়ি পাথরের মধ্যে দিযে বয়ে চলা বন্ধুত্বের স্রোত? সুজন মাথার উপর ঝোলানো তারার শামিইয়ানা ছেড়ে নেমে আসে ছাদ থেকে নিজের অন্ধকার ঘরে।

মাথার ভিতরের টিশটিশ করা ব্যথাটা যেন ঘুমের দেশে ডেকে নিয়ে যায়। বিছনাতে শুয়ে আলতো করে চোখের পাতা বন্ধ করতেই যেন অনির্বাণ-ব্রজেশ-ফারুক এসে তার চারপাশ ঘিরে দাঁড়ায। হাসতে হাসতে বলে, একা একা কী করছিস? মন খারাপ, বোর হচ্ছিস? চল আমাদের সঙ্গে। আবার আমরা বন্ধুরা সবাই মিলে একসঙ্গে হুল্লোড় করব, মজা করব।

ওরা সুজনের হাত ধরে টানতে থাকে! মাথার মধ্যে জেগে থাকা টিশটিশ ব্যথাটা হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। সুজন ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে দুহাত বাড়িয়ে দেয়।