বাসস্ট্যান্ড থেকে কপিলমুনির মন্দির যাওয়ার রাস্তার মোড়টাতে গাছতলায় বসে ভিখারি বুড়ি পাশ দিয়ে যাওয়া মানুষজন দেখলেই বিড়বিড়িয়ে বলে ওঠে- পাপীবেটা খাওয়ার জন্য কিছু টাকা দে, মন্দিরে গিয়ে পাপ ধুয়ে সব পুণ্য নে। সকাল হতেই প্রতিদিন সে এখানে এসে বসে থাকে শেষ বিকেল পর্যন্ত।

সত্তরের কাছাকাছি বয়সের সম্ভ্রান্ত চেহারার মানুষটাকে দেখে ঠিক ভিখারি মনে হয় না। বছর দশেক ধরে বুড়িকে এখানে বসে ভিক্ষা করতে দেখছে সবাই। পুরোনো পলিথিন বিছিয়ে তার উপর রংচটা একটা গামছা পেতে, সামনে একটা স্টিলের কানা উঁচু থালা রেখে, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে থাকে সে। সঙ্গে আছে চেন লাগানো নাইলন কাপড়ের মাঝারি সাইজের একটা ব্যাগ, হাতলওয়ালা শক্ত একটা লাঠি আর লম্বা ডান্ডাওয়ালা বড়ো একটা ছাতা।

শক্ত লাঠিটাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে সোজা রেখে সে চলাফেরা করে, দিন শেষে বাড়ি ফেরার সময় বড়ো ছাতাটাকে সামনের চা-দোকানে রেখে যায়। বুড়ির ভিক্ষা চাওয়ার অদ্ভুত ধরন দেখে বেশিরভাগ অপরিচিত লোকই তাকে পাগল ভাবে। যার কাছে ভিক্ষা চাইছে তাকেই কিনা পাপী বলে গাল দিচ্ছে, এ কেমন বেয়াড়াপনা বাবা! তবুও অশীতিপর বৃদ্ধার উপর দয়াপরবশ হয়ে এক-দু’টাকা বা কিছু খাবারদাবার দিয়ে যায় অনেকেই।

সৌমেন চায়ের দোকানে বসে বুড়ির কথা বলতেই, দোকানদার বলে ওঠে, ভুল ভাবছেন বাবু। বুড়ি মোটেই পাগলি নয়, দারুণ দারুণ জ্ঞানের কথা বলে। বড়ো ঘরের মানুষ। উত্তর প্রদেশে কোন একটা গ্রামে, কী যেন নামটা মনে থাকে না ছাই, সেখানে অনেক জমিজমা আছে। কী জানি কোন অভিমানে ঘর ছেড়ে এখানে বসে এই কষ্টের মধ্যে দিন গুজরান করছে।

চা শেষ করে কাপটা রেখে উঠে দাঁড়ায় সৌমেন, তাহলে তো একবার আলাপ করতেই হয় বুড়িমার সঙ্গে। মেলার রিপোর্টিং করতে এসে একটা ভালো স্টোরিও করা হয়ে যাবে। এগিয়ে যেতে গিয়ে থেমে দাঁড়ায় সৌমেন। ও হ্যাঁ, ওই বিস্কুটটা দাও তো এক প্যাকেট আর একটা সেও ভাজার প্যাকেটও দাও। কত হল?

—উনত্রিশ টাকা।

—কেন? এটা দশ আর এটা পনেরো, পঁচিশ হল।

—না। আমারা বারো আর সতেরো করে নিই।

—তোমরা তো দেখছি কম বড়ো জোচ্চোর নও! ঠিক লোকের পাল্লায় পড়লে দেখবে একদিন জেলে যাবে।

—কত পুলিশ-দারোগা খেয়ে যায়, কেউ কিছু বলে না। আপনিই দেখছি বেশি বেশি করছেন। তীর্থ করতে এসে লোকে কত কত টাকা খরচা করে। এই সিজিনে আমরাও দু-চার টাকা কামাই। আর এক-দু’টাকার জন্য আপনি এত কথা খরচা করছেন, এমন করছেন যেন…

—আমি তো আর তীর্থ করে পাপ ধোয়াতে আসিনি আর মেরে ঝেড়ে জমানো টাকা দান করতেও আসিনি। খবরের কাগজের লোক, খবর করতে এসেছি। ত্রিশ দিয়েছি, ভালোয় ভালোয় পাঁচ টাকা ফেরত দাও, নাহলে তোমাকেও খবর করে দেব।

দোকানদার খানিকটা বিরক্ত হয়ে পাঁচ টাকা ফিরিয়ে দেয়! এই নিন। জোড় হাত করে বলছি, দয়া করে এখানে আর বিরক্ত করতে আসবেন না, অন্য কোথাও চা খেয়ে নেবেন। গঙ্গাসাগরে চা-দোকানের অভাব নেই।

সৌমেন মুচকি হেসে এগিয়ে যায়। গাছতলায় বুড়ির পাশে গিয়ে বসে। বুড়ি স্বভাবসিদ্ধ ভাবে বলে ওঠে- পাপীবেটা খাওয়ার জন্য কিছু টাকা দে, মন্দিরে গিয়ে পাপ ধুয়ে সব পুণ্য নে। সৌমেন বিস্কুট আর সেও ভাজার প্যাকেট দুটো বুড়ির হাতে দেয়- নাও বুড়িমা, এগুলো খেয়ে নাও।

বুড়ি প্যাকেট খুলে একটা বিস্কুট মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বলে- পাপীবেটা কী নাম রে তোর?

—আমি সৌমেন। তুমি তো বেশ বুড়িমা! পয়সা খরচা করে তোমার জন্য খাবার এনে দিলাম, আর আমাকেই কিনা পাপী বলে গাল দিচ্ছ!

—কী করব, এখানে তো পাপীরা সব সাগরে স্নান সেরে পাপমোচন করে পুণ্য কামাতে আসে। গঙ্গাসাগর তো পাপীর মেলা।

—তা তুমি এখানে এসেছিলে কেন?

—আমিও তো পাপীই। গাঁয়ে কত গরিব মানুষের জমির ফসল জোর করে কাটিয়ে নিয়েছি, কত লোককে ঠকিয়েছি। গাঁয়ে ঠাকুরান ছিলাম যে! জমিজমার দখলদারির লড়াইয়ে ঠাকুর যখন মারা গেল, তখন থেকে সব সম্পত্তি তো আমার হাতে। আমি হলাম ঠাকুরান। আমি কিছু বলবার আগেই লোকলস্কর-লাঠিয়াল মিলে ধরে বেঁধে আনত গরিব লোকগুলোকে। কেউ ধারের টাকা শুধতে পারেনি তো তার জমি-বাড়ির দখল নিয়ে নাও, কেউ ঠিক মতো ফসল ফলাতে পারেনি তো সবটাই কেড়ে নাও। এসব পাপ নয়তো কী? তাই ছেলের সঙ্গে এসেছিলাম পুণ্য অর্জন করতে।

সৌমেন মাঝখানে বলে ওঠে, তারপর গঙ্গাসাগরে এসে থেকেই গেলে?

বুড়ি কষ্টের হাসি হাসে। থাকলাম কী আর বাপ, ফেলে রেখে গেল! দেশ-গাঁ ছেড়ে কখনও কোথাও বেরোইনি, চার ক্লাসের বেশি লেখাপড়াও করিনি। উত্তরপ্রদেশ থেকে কত গাড়ি বদলে নদী পার হয়ে এসেছিলাম বাংলা মুলুকের এই গঙ্গাসাগরে। সে সব কি আর চিনে ফেরার উপায় ছিল! মেলার শেষে সমিতির সাহায্যে গাঁয়ে ফিরলাম যখন… একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ি।

—তখন কী? আর ফেলে রেখে গেল, বলছই বা কেন?

—বলছি কি আর শুধু শুধু! গাঁয়ে ফিরে সব বুঝলাম। গঙ্গাসাগর মেলার মধ্যে বেটার হাত ধরে হাঁটছিলাম। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ করে হাত ছেড়ে কখন যেন আলাদা হয়ে গেলাম। লাখ লাখ মানুষের ভিড়ের মাঝে বেটাকে আর দেখতেই পেলাম না, খুঁজেই পেলাম না আর তাকে। মেলার ভিড়ের লোকজন আমাকে ঠেলতে ঠেলতে কোন দিকে যে নিয়ে যাচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

আমি কাঁদতে লাগলাম। পরে ঘুরতে ঘুরতে ফিরে এসে এই গাছতলাতেই এসে বসলাম। তখনও নিজের কাছে কিছু টাকা পয়সা ছিল। সে সব দিয়ে কয়েক দিন কাটিয়ে দিলাম। সে ক’দিনে চেনাজানা কারওর সঙ্গেই দেখা হল না। মেলা ভেঙে গেল। আমার মতো আরও অনেকগুলো মানুষ থেকে গেল মেলায়। কিছু লোক সমিতি বানিয়েছে, এই সব হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। তেমনই কোনও একটা সমিতির দু’জন লোক আমাকেও গাঁয়ের বাড়িতে নিয়ে গেল।

সৌমেন কথার মধ্যে বলে ওঠে, তোমার দেশ কোথায় গো বুড়িমা? কোন গ্রাম?

—এখন এই বাংলার গাছতলা। আগে ছিল উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলার বৈতালপুর গাঁ।

—তা তোমাকে যখন ওরা তোমার গ্রামে পৌঁছেই দিল তখন আবার এখানে ফিরে এলে কেন?

—গাঁয়ে ফিরে দেখি বেটা, নাতি, জ্ঞাতিরা সব মাথা মুড়িয়েছে। শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গিয়েছে কয়েক দিন আগে। পাঁচ গাঁয়ে তখন আমার মরার খবর ছড়িয়ে গেছে। আমি নাকি মেলায় ডায়ারিয়ায় মারা গেছি, বেটা কাঁদতে কাঁদতে গাঁয়ে ফিরে সবাইকে সে কথাই বলেছিল। তখন জানলাম, মেলায় আমি হারাইনি। আমাকে জেনে শুনেই ফেলে রেখে গিয়েছিল! বুঝলাম সংসারে কোনও মূল্য নেই আর আমার। আমি মরেই গেছি বাড়ির সকলের কাছে। দাম শুধু আমার যত জমিজমা সম্পত্তিরই! থাক ওরা ওসব নিয়ে সমিতির লোকজনের হাতে পায়ে ধরে ওদের সঙ্গেই আবার গঙ্গাসাগরে ফিরে এলাম। ফিরে এলাম এই গাছতলায়। দশ বছর আগে।

—এভাবে থাকতে ঠাকুরানের কোনও কষ্ট হয় না?

—কষ্ট হবে কেন? কষ্টতেই তো আমি বড়ো হয়েছি, ঠাকুরান হয়ে ক’দিন না হয় আমিরি ভাবে চলেছি, এই যা। জন্ম থেকেই তো আমি আর ঠাকুরান ছিলাম না, গরিব ঘরেরই মেয়ে ছিলাম। জোর করে তুলে এনে ঠাকুর আমাকে ঠাকুরান করেছিল। সবাই অভ্যাসের দাস রে বেটা। সৌমেন প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—মেলার কদিন গঙ্গাসাগরেই আছি। তোমার সঙ্গে আবার গল্প করতে আসব। নাও, এই টাকাটা রেখে দাও। দুপুরে আর রাতে কিছু খেয়ে নিও। সৌমেন বুড়িমার হাতে একশো টাকার নোটটা গুঁজে দেয়। গাছতলা ছেড়ে পিচ রাস্তা হয়ে সৌমেন কপিলমুনির মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়। মনে মনে বলে, যদিও পৌষ সংক্রান্তির পুণ্য স্নানের এখনও দু’দিন বাকি তবুও আজই মন্দিরটা দেখে নিতে হবে। কাল থেকেই পুণ্যার্থীতে ভরে যাবে গঙ্গাসাগর। সে সময় আর এদিকে এগোনো যাবে না ভিড়ের হুড়োহুড়ি ঠেলে।

কপিলমুনির মন্দিরের সামনে এসে হাত জোড় করে প্রণাম করে সৌমেন। মন্দিরের সামনে পেট ফোলা, কপালে চন্দন মাখা সেবাইতরা বেশ খোস মেজাজে বসে আছে। দুধে-ঘিয়ে পুষ্ট শরীরগুলো বাগিয়েছে বেশ। ওদের দেখে সৌমেনের মনের মধ্যে পুরোনো জ্বালা ধরা বোধটা চিন চিন করে ওঠে।

কপিলমুনির মন্দিরে যে-বিপুল টাকা-পয়সা ও অন্যান্য দান জমা পড়ে, তা সব ওরা নিয়ে চলে যায় কাশী-বেনারস। এক পয়সাও খরচ করে না এখানে। অথচ সরকার মেলার আয়োজন, মেলা ভাঙার পর সাফাইয়ে কোটি কোটি টাকা আর প্রচুর লোকবল ব্যয় করে ফি বছর। সরকার মন্দিরের দান থেকে পাওয়া আয়ের উপর ট্যাক্স বসিয়ে কিছু আয় করতেই পারে। কিন্তু কেন যে করে না, সৌমেন বুঝে উঠতে পারে না। মোটা মোটা সেবাইতগুলোকে ওর লুটেরা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

( ২ )

পরেরদিন সকালে সৌমেন আবার চায়ের দোকানে এসে বসে। ওকে বসতে দেখে, দোকানদার আগে ভাগেই বলে ওঠে চা খান। দু-দশ মিনিট বসুন। দয়া করে দর দাম করে মাথা খাবেন না। আপনাকে দেখে অন্য খদ্দেরও বায়নাক্কা শুরু করবে। সারা বছরের মধ্যে মেলার এই ক’টা দিন-ই তো রোজগারের সময়, অন্য সময় ক’জন আর নদী ভেঙে এই সাগরে আসে।

সৌমেন হাসে। ভালো করে এক কাপ চা বানাও তো। আর দুটো কেক দাও। যা দাম লেখা আছে তাই পাবে।

—ঠিক আছে, আপনার কথাই থাকল। তাহলে অন্য খদ্দের আসার আগে দামটা মিটিয়ে দিন।

সৌমেন মানি পার্স থেকে পঞ্চাশ টাকা বের করে দেয়। চায়ে চুমুক দিয়ে দোকানদারকে প্রশ্ন করে, চোর, জোচ্চোররা কি সব আসতে শুরু করেছে?

—আজ্ঞে, আপনার কথাটা ঠিকমতো বুঝলাম না!

—আরে বাবা, মেলার সময় যেসব পকেটমার, ছিঁচকে চোর, ঠগবাজ-রা আসে না? তারা কি আসতে শুরু করেছে, সেটাই জানতে চাইছিলাম।

—তা দু’চারজন এসেছে নিশ্চয়।

—তুমি চেনো কাউকে?

—উপর উপর দেখে কি লোক চেনা যায়। আর উনারা কি এসে বসে নিজের পরিচয় দিয়ে চা খাবেন এখানে? হয়তো দেখবেন গেরুয়া বসন পরা, হাতে শিঙা, কাঁধে ঝোলা, কপালে তিলক, কোনও জটাধারীই মস্ত বড়ো ঠগ বা প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোকের পোশাকে কেউ… (বলে টেরিয়ে সৌমেনের দিকে তাকায়)।

—ঠিকই বলেছ। তবে ভাবনাটা ঠিক নয়, আমি চোর-জোচ্চোর নই। আমার এ রকম একজনের সঙ্গে পরিচয়ে দরকার। কাগজে মেলার খবরটা তাহলে একটু অন্যরকম ভাবে করা যাবে।

—দেখুন, খুঁজে বের করতে পারেন কিনা সেরকম কাউকে।

—নাহলে তোমাকেই খবর করব, বলে হেসে উঠে যায় সৌমেন। বুড়িমার কাছে এসে পা ছড়িয়ে বসে পাশে, একটা কেক এগিয়ে দেয় বুড়িমার দিকে। সৌমেনকে দেখে খুশি খুশি মুখে বলে, তোর টাকায় কাল মাছ ভাত খেলাম।

—সে কী গো, তুমি মাছ খাও? তুমি না ঠাকুরের বিধবা!

—ও সব অতীত। আমার সংসারও নেই আর সংসারের নিয়ম মানার দায়ও নেই। মন চাইল, খেয়ে নিলাম। পাপের বোঝা না হয় আর একটু বাড়ল! বলে বুড়ি ফিক ফিক করে হাসতে থাকে।

—আচ্ছা বুড়িমা, তুমি তো অনেক বছর ধরে এখানে আছো। প্রতিবছর মেলা, মেলায় বছর বছর আসা লোকজনকে দেখছ। মেলায় ঠগ-জোচ্চোর যারা আসে তাদের কাউকে চেনো?

—দু’একটার মুখ চিনি। প্রথমে তো বোঝার উপায় নেই। মেলার মধ্যে পুলিশ যখন ওদের ধরে তখন দেখেছি। চোর-বদমায়েশ, মেয়েমদ্দয় কোনও ভেদ নেই। সব্বাই আছে সে দলে।

—মেয়েরাও আছে? বেশ ইন্টারেস্টিং। এরকম একজনের সঙ্গে পরিচয় হলে বেশ হয়।

—সে বেটি এলে দেখিয়ে দেব ’খন। দেখে বড়ো ঘরেরই মনে হয়। কেন যে এমনটা করে বুঝি না। গতবছর মেলার সময় পুলিশ ওকে ধরল যখন, আমি তো থ। সেদিনই সকালে আমাকে একটা চাদর দিয়েছিল গায়ে দেওয়ার জন্য। সে যে এমন ঠগি, কে জানত! আমি তো সেদিনই সে চাদর সাগরে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি। বুড়ির কথা শুনে সৌমেনের মায়া হয়। হয়তো বুড়ির শীতে গায়ে দেওয়ার মতো কোনও চাদর নেই।

এত বড়োলোক ঘরের মানুষ অভিমানে কত কষ্টের মধ্যেই না দিন কাটাচ্ছে। সৌমেন আমতা আমতা করে বলে, আমার কাছে একটা চাদর আছে, কেমন ঠান্ডা পড়বে কে জানে, ভেবে নিয়ে এসেছিলাম। এবার তো ঠান্ডা তেমন পড়েনি, আমার এই জ্যাকেটের বেশি আর কিছু লাগবে না। তোমাকে চাদরটা দিলে নেবে তো? বুড়ি সৌমেনের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—সত্যি বলছি আমি ঠগ জোচ্চোর নই। আমি খবরের কাগজে লিখি, সৌমেন ব্যাগ ঘেঁটে দু-একটা কাগজ বের করে। এই দ্যাখো, দ্যাখো, আমার লেখা। সত্যি বলছি। বুড়ির ঠোঁটের ফাঁকে হালকা হাসির রেখা দেখা দেয়।

—খবরের কাগজে লিখিস মানলাম, বেশ ভালো। তা সব সত্যি তো লিখিস না তোরা। সেবার যখন মেলায় হুড়োহুড়িতে ভিড়ের মধ্যে পায়ের চাপে শ’খানেক লোক মরল, তোরা তা কমিয়ে বিশ জনের মরার খবর লিখলি। আমি পড়িনি, সবাই বলাবলি করছিল, শুনেছি।

—ওরকম লিখতে হয়। পুলিশ, প্রশাসন, সরকারের লোকজন সকলের থেকে আমাদের উপর অনেক চাপ থাকে। আমাদের সকলকে নিয়ে চলতে হয়, বুড়িমা ওসব তুমি বুঝবে না।

বুড়ি হাসতে হাসতে বলে, সবাই পাপী। রাজাও পাপী, প্রজাও পাপী, আমিও পাপী, তুইও পাপী।

সৌমেন উঠে দাঁড়ায়। এখন উঠি বুড়িমা। বিকেলে এসে তোমাকে চাদরটা দিয়ে যাব, গায়ে দেবে কিন্তু। আর তোমাকে বলে রাখলাম, সেই ঠগিই হোক বা অন্য কেউ, কোনও একজনকে আমার চাই। কাউকে দেখলে কিনা, বিকেলে তখন খোঁজ নিয়ে যাব। সে এলে আমার কথা বোলো। বোলো ভয়ের কিছু নেই, পুলিশের ঝামেলা হবে না, খবরের কাগজের লোক। কিছু কথা শুনব, জানব। তার সময় নষ্ট করার জন্য ন্যায্যমূল্য ধরে দেব।

( ৩ )

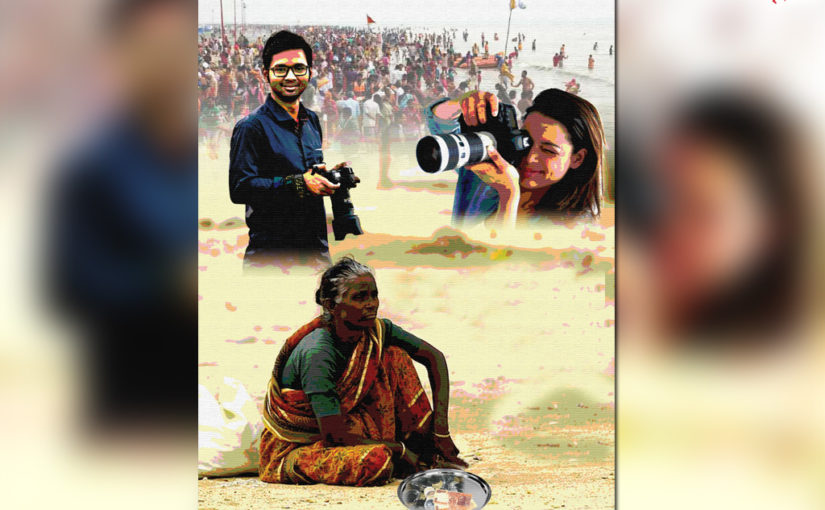

এখন বেশ লোকজনের ভিড় জমেছে। রাত পোহালেই অন্ধকার মাখা ভোর সকালে নাগা সন্ন্যাসীদের শাহি স্নানের পর সাগরে স্নান সেরে পুণ্য অর্জন করবে লাখ লাখ পুণ্যার্থী। মেলা মেলা ভাবটা একটু একটু করে জমে উঠছে। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতাও বেড়েছে। সৌমেন কচুবেড়িয়া ফেরিঘাটের এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দু’চোখে খবর খুঁজছে। ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে অন করে। এলইডি স্ক্রিনে চোখ রাখে, ক্যামেরা সেটিং ঠিক করে নেয় পছন্দমতো দু’-চারটে ছবি তোলার জন্য।

ক্যামেরার লেন্সে জিন্স, টি-শার্ট পরা, কোঁকড়ানো লম্বা চুলের মেয়েটির ছবি ভেসে ওঠে। সৌমেন টেলি লেন্সের জুম চার্জ করে মেয়েটিকে ক্লোজে ধরে। বেশ সুন্দরী। বয়স আঠাশ-ত্রিশের কাছাকাছি হবে। সেও একমনে একটা দামি মিরর লেন্স ক্যামেরাতে মুভি শুট করছে। ক্যামেরা মুভমেন্ট দেখে আন্দাজ করতে পারে সৌমেন। তার ক্রস বডি সিলিং ব্যাগে রাখা স্পাইস নিউজ-এর লোগো লাগানো মাইক্রোফোনটা ব্যাগ থেকে বের হয়ে ঝুলছে। অজান্তেই ক্যামেরার শাটারে হাত পড়ে যায় সৌমেনের। ক্যামেরা ক্লিক করে ওঠে। এবার সৌমেন নিজে থেকেই আরও কয়েকটা ছবি তোলে।

সৌমেন মনে মনে ভাবে, এও তো রিপোর্টার। কলকাতার কোনও প্রেস মিট-এ তো কখনও দেখা হয়নি। প্রেস মিট-এ এলে এমন সুন্দরী মেয়েটি নিশ্চয় তার নজর এড়িয়ে যেত না। হয়তো অন্য কোনও সিটির হবে। চ্যানেলের নামটাও তেমন চেনা লাগছে না। আজকাল অবশ্য অনেক ওয়েব পোর্টাল, অনলাইন নিউজ চ্যানেল হয়েছে। সকলকে চেনা মুশকিল। আলাপ করবে ভেবে সৌমেন এগিয়ে যায়। সৌমেন কাছে যেতেই মেয়েটি ওকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে, আই গেস, আপনিও রিপোর্টার! কোনও পেপারের না চ্যানেলের?

—আমি রিপোর্টার বুঝলেন কী করে?

—আরে বাবা, দেখলেই বোঝা যায়। মেলা শুরুর আগে থেকেই এরকম আদেখলার মতো ফটো তুলে বেড়াবে, রিপোর্টার ছাড়া আর কে?

—সত্যি, আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রশংসা করতে হয়। আপনি কোথায় আছেন? এই স্পাইস নিউজ-এর নামটা ঠিক আমার চেনা নয়।

—না, অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ইউকে বেসড নিউজ চ্যানেল। আমি এই হাউসের ইন্ডিয়ান করেসপনডেন্ট।

—কী ব্যাপার বলুন তো? আজকাল আমার অনেক বন্ধুর মুখেই ইউকে-র কথা শুনছি। বলছে একটু বোল্ড কনটেন্ট-সহ শর্ট ডিউরেশনের ফিল্ম বানিয়ে আউট রাইট সেল করে ডলারে বেশ ভালো পেমেন্টও নাকি পাচ্ছে।

—তাই নাকি! আই হ্যাভ নো নলেজ অ্যাবাউট দ্যাট। আই অ্যাম ডাইরেক্টলি লিঙ্কড উইথ দ্য চ্যানেল। মাই ইন্টারেস্ট ইজ স্ট্রিক্টলি ইন ডকুমেন্ট্রি অ্যান্ড নিউজ।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভালোই হল, বিদেশের একটা লিংক পাওয়া গেল।

—আমারও। আমার সঙ্গে একজনের আসার কথা ছিল, হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আই ডিসাইডেড টু কাম অ্যালোন। বাট ফেসিং লট অফ প্রবলেমস। দেখুন না, মাইক্রোফোনটা কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছি। কারও ইন্টারভিউ নিতে পারছি না। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন না প্লিজ, হোপ কিছুটা হেল্প পাব।

সৌমেন গম্ভীর ভাবে মেয়েটির দিকে ফিরে তাকায়। মেয়েটি কিছু ভুল বলে ফেলেছে মনে করে বলে ওঠে, সরি, কিছু মনে করবেন না। মানে বলতে চাইছিলাম, আপনি এগ্রি করলে আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘুরব। সৌমেন হাসে।

—ঠিক আছে, সেটা কোনও প্রবলেম হবে না। পরে বোঝাপড়া করে নেওয়া যাবে, কে কার সঙ্গে ঘুরবে। কিন্তু দু’জনের পরিচয়টাই তো হল না। সেটা আগে সেরে নেওয়া যাক। আমি সৌমেন বোস। নতুন দিন পত্রিকার ইন হাউস জার্নালিস্ট, বাড়ি কলকাতায়। মেয়েটি হাসি মুখে ডান হাতটা সৌমেনের দিকে এগিয়ে দেয়।

—জয়ী সেন। জন্ম দিল্লিতে, আন্ডার গ্রাজুয়েশন ইন্ডিয়াতে, দেন হায়ার স্টাডিজ ইউকে-তে। আপাতত কয়েক মাস এখন কলকাতাতেই থাকব। পেযিং গেস্ট থাকি। সৌমেন হাত বাড়িয়ে জয়ীর সঙ্গে হাত মেলায়।

—চলুন ভিড় বাড়ার আগে যতটা বেশি কভার করা যায়। জয়ী ন্যাকামি করে বলে,

—আমার আপনি-টাপনি ভালো লাগে না। নাউ উই আর ফ্রেন্ডস। সে মি তুমি।

—ওকে। সমুদ্রের দিকটায় গিয়েছ কি? আমি অবশ্য আগে একবার ঘুরে এসেছি। চলো এখন ওদিকটা কভার করে আসি।

—দেন, আমরা মেলায় আসা লোকজনের জন্য সরকারের করা অ্যামেনিটিসগুলো কভার করব।

কচুবেড়িয়া স্ট্যান্ড থেকে ট্রেকারে উঠবে বলে দু’জনে একসঙ্গে এগিয়ে যায়, হাঁটতে হাঁটতে খুচরো আলাপচারিতা করে। সৌমেন জানায়, সে প্রেসের লোকজনের জন্য নির্দিষ্ট টেন্টে আছে। জয়ী একটা হোটেল রুম বুক করে রেখেছিল অনেক আগেই। তাই তার ঠিকানা ওই হোটেলটিই। ট্রেকার থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে সৌমেন জয়ীকে গঙ্গাসাগর মেলার মাহাত্ম্য ও অতীত লোককথা শোনায়।

—গঙ্গা নদী ও বঙ্গোপসাগর এখানে মিলিত হয়েছে বলে এই জায়গার নাম হয়েছে গঙ্গাসাগর। কুম্ভ মেলার পর গঙ্গাসাগর মেলা দ্বিতীয় বৃহত্তম হিন্দু মেলা। কথিত আছে ইক্ষাকু বংসের রাজা সাগর, অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করে কপিলমুনির আশ্রমের কাছে পাতালে লুকিয়ে রাখেন। রাজার ষাট হাজার সন্তান ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে কপিলমুনির আশ্রমে এসে ঘোড়া খুঁজে পেলে, কপিলমুনিকে দোষী সাব্যস্ত করে। কপিলমুনি রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলে তারা ভস্মীভূত হয়। পরে সাগর রাজবংশের উত্তরপুরুষ ভাগীরথ মহাদেবকে তুষ্ট করে পতিতপাবনী গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্তে নিয়ে আসেন। গঙ্গার ধারায় ভস্মীভূত সেই সন্তানরা পুনর্জীবন লাভ করে সশরীরে স্বর্গে ফিরে যান। আর এই কারণেই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে এটি একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে বেশ বেলা হয়েছে। কপিলমুনির মন্দিরের পাশের সমুদ্র এলাকাটা প্রায় পুরোটাই কভার করা হয়ে গেছে। দু’জনে একটা ছোটো হোটেলে বসে দুপুরের খাওয়া সেরে নেয়। জয়ীই পেমেন্ট করে। প্রায় জোর করেই জয়ী, সৌমেনের মানিপার্স পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। খাওয়া-দাওয়ার পর জয়ী বলে, সাধু-সন্তদের কিছু বাইটস নিয়ে নিলে হয় না? আর সম্ভব হলে দু’-এক জনের ইন্টারভিউ।

সৌমেন রসিকতা করে, যে-কোনও সাধু হলেই হবে, না নাগা সন্ন্যাসী চাই? জয়ীও চটপট উত্তর দেয়, লেটার ইজ বেটার।

ওরা দু’জনে সাধু সন্তদের আস্তানার দিকে পা বাড়ায়। নানান বেশের সাধু-সন্তের ছড়াছড়ি। নাগা সন্ন্যাসীদের কাছে যাওয়ায় বেশ কড়াকড়ি। এখানে বেশ কয়েকজন বিদেশি পর্যটককেও দেখতে পায় সৌমেন। জয়ী ওদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন মধ্যবয়সি বিদেশি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমায়। সেও সুন্দরী মহিলার সঙ্গে গল্প করতে বেশ ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছে। জয়ী, সৌমেনের সঙ্গে সেও সঙ্গী হয়ে যায়।

ভদ্রলোক আমেরিকা থেকে এসেছেন, সাগরের সব থেকে বড়ো হোটেলে উঠেছেন। সন্ধ্যা নেমে আসতে ভদ্রলোক নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেন, যাওয়ার সময় জয়ীর হাতে নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড ধরিয়ে দিয়ে যান। জয়ী বলে, ইউ মাস্ট কাম অ্যাট আরলি মর্নিং টু টেক অ্যা হোলি ডিপ। ইটস আওয়ার বিলিফ দ্যাট ইফ ওয়ান টেকস দিস বাথ, গড উইল সেভ হিম ফ্রম অল ইভিলস। আই উইল রিমাইন্ড ইউ ইন আরলি মর্নিং।

—থ্যাংক ইউ। উই উইল মিট টুমরো। বাই। ভদ্রলোক এগিয়ে যান।

সৌমেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে, জয়ীর যেচে পড়ে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমানোতে, ওর জন্য বেশি বেশি ইন্টারেস্ট দেখানোতে।

জয়ী বলে ওঠে, দ্য গাই ইজ রিয়েলি অ্যা জেন্টেলম্যান, অলসো হ্যান্ডসাম। আজ দিনটা বেশ ভালো। ভালো ভালো লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। প্রথমে তুমি, দেন হি।

সৌমেন রুষ্ট ভাবে জবাব দেয়, এখনও দিন শেষ হতে বেশ কিছু সময় বাকি। দ্যাখো, আরও কেউ আসে কিনা, আরও কাউকে পাও কিনা।

জয়ী, সৌমেনের ট্যারা কথা অগ্রাহ্য করে চুপচাপ হেঁটে চলে। দু’জনে এগিয়ে গিয়ে গাঁজার ছিলিমে লম্বা টান দিতে থাকা সাধুবাবার কাছে গিয়ে বসে পড়ে। সৌমেন হাত জোড় করে প্রণাম করে। জয়ী ক্যামেরা অন করে, বাইটস নেওয়ার জন্য। সৌমেনের হাতে ধরা মাইক্রোফোন।

—প্রণাম বাবাজি।

—সুখী ভব।

সৌমেন প্রশ্ন করে, বাবাজি আপনে হমে আশীর্বাদ দিয়া সুখী ভব। কৃপয়া হমে সমঝাইয়ে সুখ কা মতলব কেয়া হ্যায়, কেয়া চিজ হ্যায় ও?

—মন কা চাহত যব পার্থিব বস্তু রূপ সে আধ্যাত্মিকতা কা ঔর চল পড়তা হ্যায়, তব হোতা হ্যায় সুখ সে পহচান।

—তব কেয়া ইস মনুষ্য জীবন কা বিনাশ হোনে সে হি মিলতা হ্যায় সুখ?

—মুরখ। পহলে ইস পৃথ্বী পর বিরাজমান সারে বস্তু কা আস্বাদন লে। উসকে বাদ ভালা বুরা কা বিচার সে মন কো সারে বুরা চিজ সে মুক্ত কর লেনা। তব হি মিলেগা সুখ।

—এ তো বড়া হি কঠিন কাম। ইতনা বড়া পৃথ্বী, ইতনা কুছ দেখনা হ্যায়, সমঝনা হ্যায়, ইসসে তো পুরা জীবনহি বীত যায়েগা। লাগতা হ্যায় ইস জনম মে হমে সুখ কা দিশাহি নহি মিলেগা।

—শুদ্ধ মন আউর তেজ দিমাগ সে কাম লে বেটা, সময় পর রাজ কর পায়েগা। তব আসানি সে সুখ ভি মিল যায়েগা।

কথাটা সৌমেনের বেশ মনে ধরেছে। গড় হয়ে সাধুবাবার পায়ে মাথা ঠোকে। সৌমেনের দেখাদেখি জয়ীও সাধুবাবার চরণ স্পর্শ করে। সাধুবাবাজি দু’জনের মাথায় আশীর্বাদের হাত রাখে।

( ৪ )

পৌষ সংক্রান্তির মহা পুণ্যলগ্নে স্নানের জন্য গঙ্গাসাগর তীরে লাখো মানুষের ভিড় জমেছে। পৌষের কনকনে ঠান্ডা, কুয়াশার আচ্ছাদন উপেক্ষা করে পুণ্যস্নানের জন্য সবাই উদগ্রীব। নাগা সন্ন্যাসীরা স্নান সেরে উঠলেই সকলে সাগরের জলে ডুব দেবে ইহজগতে জমানো পাপ ধুয়ে ফেলার জন্য। ভিড় সামলাতে প্রশাসনের তরফ থেকে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে। জায়গায় জায়গায় দেওয়া হয়েছে বাঁশের রেলিং। মাইকে নানান সতর্কতামূলক ঘোষণা চলছে।

সৌমেন ভোর রাত্রে উঠে প্রেসের লোকেদের সঙ্গে একটা ভালো পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মনটা জয়ীর জন্য উশখুশ করছে। তারও তো সকালে আসার কথা ছিল কিন্তু কাল রাত্রি থেকে আর যোগাযোগ হয়নি। সৌমেন কাল রাত্রে একবার আর আজ সকালেও একবার ফোন করেছিল, মোবাইল অফ ছিল তখন। সৌমেনের জোড়া চোখ এদিক ওদিক জয়ীকে খুঁজতে থাকে।

মাইকে ঘোষণা হল, নাগা সন্ন্যাসীরা স্নান করতে আসছে। তাদের জন্য রাস্তা খালি করে দিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। গায়ে ভষ্ম মেখে, লম্বা জটা ঝুলিয়ে শ’দুয়েক নাগা সন্ন্যাসী জয় গঙ্গা মাইয়া কী জয়। জয় কপিলমুনির জয় ধবনি-সহ দৌড়োতে দৌড়োতে এগিয়ে যায় সাগরের দিকে। তাদের সঙ্গী সাথিরা জোরে জোরে শিঙা ফুঁকছে।

সাগরের জলে ডুব দিয়ে নাগা সন্ন্যাসীরা মাথা তুলে লম্বা জটা ঘুরিয়ে সাগরের জল ছিটিয়ে দিচ্ছে চারিদিকে। শঙ্খ, শিঙা ধ্বনিতে এক পুণ্য মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এ এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। সৌমেন তার ক্যামেরায় যত বেশি সম্ভব ফটো তুলতে থাকে। ডিজিটাল ক্যামেরায় দু’-চারটে ভিডিও ক্লিপিংসও তুলে রাখে। কোনও কারণে জয়ী না এসে থাকলে, ওই ক্লিপিংসগুলো জয়ীকে দিয়ে দেবে। ওর কাজে লাগবে।

এখন সকালের আলো বেশ উজ্জ্বল হয়েছে। পুণ্য স্নানের পরে ভিড়ও ধীরে ধীরে পাতলা হচ্ছে। সৌমেন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে চেনা চায়ের দোকানটায় বসে। চা-বিস্কুটের অর্ডার দেয়। বুড়িমা এই সকালেই গাছতলায় এসে বসেছে। সৌমেনের দেওয়া চাদরটায় মুড়ি দিয়ে সে জবুথবু হয়ে বসে আছে।

দূর থেকে সৌমেন-কে দেখতে পেয়ে ডাকে, বেটা, ও খবরি বেটা, এদিকে শুনে যা, কথা আছে। বুড়িমার ডাক শুনে একটা প্লেটে করে দু’-কাপ চা আর দু-প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে সৌমেন বুড়িমার কাছে গিয়ে বসে। বুড়িমার দিকে এক কাপ চা আর এক প্যাকেট বিস্কুট এগিয়ে দেয়।

—নাও গরম চা খেতে খেতে বলো, কী বলছিলে। সকালের ঠান্ডাটা বেশ জমিয়ে পড়েছে।

সৌমেনের দিকে তাকিয়ে বুড়িমা বলে, খবর চাইছিলি না? খবর আছে। সেই বিটি এবারও মেলায় এসেছে। কালকে সন্ধেতে দেখলাম। একজন ফর্সা মতো লোকের সঙ্গে হাত ধরে ঘুরছিল। আমার কাছে এসে বলল, ওর বন্ধুকে নিয়ে পুজো দিতে এসেছে। সেই বন্ধুর বিদেশে অনেক বড়ো ব্যাবসা, তাকে নাকি বিয়ে করবে। কয়েক দিন পরেই বিদেশ চলে যাচ্ছে, তাই বিদেশ যাওয়ার আগে পুজো দিতে এসেছে। এখন নাকি সে ভালো হয়ে গিয়েছে, চুরি বাটপাড়ির সব খারাপ কাজ ছেড়ে দিয়েছে। যত কথা নিজে থেকে ওই বেটিই বলল। ওর সঙ্গের ছেলেটা কোনও কথাই বলছিল না। আমাদের কথা সে বুঝতে পারছিল কিনা সেটাই বুঝতে পারলাম না।

—যাঃ। আমার সঙ্গে তাহলে আর দেখা হল না। বড়ো আপশোশ, সামনা সামনি বসে একবার কথা বলতে পারলাম না। সে যাক, তুমি যা গল্প শোনালে তাতেই আমার গল্পে টুইস্ট এসে যাবে।

—তুই একবার সন্ধের দিকে ঘুরে যাস, হয়তো সে বেটির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। বলছিল দু’-এক দিন এখানেই থাকবে।

সৌমেন চিন্তায় পড়ে যায়। আজই তার ফেরবার কথা ছিল কিন্তু বুড়িমা যা বলল তাতে তো আজকের দিনটা থাকতেই হয়। এমন একটা স্পেসিমেন-কে চাক্ষুস দেখার সুয়োগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। সৌমেন মাথা চুলকে বলে, আজ তো আমার ফেরার কথা ছিল, তুমি বলছ যখন আজকের দিনটা থেকেই যাই।

সৌমেনের ফিরে যাওয়ার কথা শুনে বুড়িমা মুখ তুলে বিষণ্ণ ভাবে সৌমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনের গোপন কোণে জেগে ওঠা ব্যথা চেপে রেখে জড়িয়ে আসা গলায় বলে, আজই চলে যেতি না? যাবি তো বটেই, আজ নয়তো কাল তো যাবিই। আমারই খেয়াল ছিল না। ক’দিন পরে মেলা ভেঙে যাবে, একে একে সবাই ফিরে যাবে। আমি আবার একা একা বসে থাকব এই গাছতলায়। গুটিকতক লোক আসা যাওয়ার পথে যা দেবে তাতেই দিন চলবে। দিন চলে যায়, পেটও ভরে কিন্তু আমার সময় শেষ হতে চায় না।

বুড়িমা যেন আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছে। সৌমেনও এই দু’দিনে বুড়িমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। সৌমেন সহসা বুড়িমার হাত দুটো ধরে অনুরোধ করে, বুড়িমা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? বাড়িতে আমার মা আছে, তোমার মেয়ের মতো। তার কাছে থাকবে, দু’জনে মিলে গল্প করবে। দেখবে তোমার কোনও অসুবিধা হবে না।

—না রে বেটা, আমি আর সংসারের জালে জড়াতে চাই না। দশ বছর এখানে আছি, তোর মতো এমন করে কেউ কখনও বলেনি। তবুও আমি পারব না। আমার এই ভালো।

বুড়িমার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সৌমেন বুড়িমার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

—আমি আবার আসব। শুধু তোমার জন্য।

( ৫ )

জয়ীর সঙ্গে যে-বিদেশি ভদ্রলোকের পরিচয় হয়েছিল তার নাম পিটার স্যামুয়েল। আমেরিকার নিউইয়র্ক-এ থাকে। হলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে লাইন প্রোডিউসারের কাজ করে। হলিউড প্রোডাকশন-এর জন্য এর আগেও ভারতে বেশ কয়েকবার এসেছে। দিল্লি, আগ্রা, মুম্বই, হায়দরাবাদে শুটিং করেছে। এবার প্রোডোকশনের কাজে কলকাতায় এসেছিল। কলকাতায় এসে গঙ্গাসাগর মেলার ব্যাপারে জানতে পারে। তাই এই বিশেষ উৎসবে শামিল হওয়ার সুয়োগটা ছাড়তে চায়নি।

আমেরিকায় বসে কলকাতার দুর্গাপুজো আর বইমেলার খবর আগেই জানত। কিন্তু গঙ্গাসাগর মেলাটা নতুন জানা। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাস আর আবেগভরে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসে এই শান্ত সরল ছোট্ট সাগরদ্বীপে। কয়েক দিনের জন্য অচেনা জাঁকজমকে সেজে ওঠে জায়গাটা, তারপর আবার সেই আয়লা, আমফান, যশের ঘা মাখা গতানুগতিক জীবনযাপন।

জয়ীর সঙ্গে পরিচয়ের সময় পিটার যে-ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিল, সেখান থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে জয়ী ফোন করে পিটারের হোটেলে এসেছে দেখা করার জন্য। পিটারের রুমে বসে গল্প করতে করতে জানতে পারে, সে অ্যাট প্রেজেন্ট সিঙ্গল, হলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত, পয়সাকড়িও আছে বেশ ভালো মতো। জয়ী তখনই প্ল্যান সাজিয়ে ফেলে। পিটারের সঙ্গে সে নিউইয়র্ক যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

জয়ীর ইংল্যান্ডের টেলিভিশন জার্নালিস্ট পরিচয়টা, পিটারের মধ্যেও ইন্টারেস্ট জাগিয়েছে। দু’জনে একসঙ্গে বসে ড্রিংক করে আর ভবিষ্যতে কী কী করবে স্বপ্নজাল বুনতে থাকে। জয়ী সে রাত্রিতে পিটারের হোটেলেই থেকে যায়। হঠাৎ করে সম্পর্কটা যেন অনেক গভীর হয়ে গেল। এই সম্পর্কটা গড়ার জন্য জয়ীর উৎসাহ আর আত্মকেন্দ্রিকতাটাই বেশি কাজ করেছে। আর পিটারের পক্ষে একজন ভিনদেশি সুন্দরীর মায়াবী ডাক ফেরানো মুশকিলই ছিল। তাই রাত্রিটুকু জয়ীর ইচ্ছাতেই চলতে হয়েছে পিটারকে।

সকালবেলা দু’জনের ঘুম ভেঙ্গেছে দেরিতে, ভোর সকালে সাগরে স্নান করে পুণ্য অর্জনের উপদেশটা পিটার আর পালন করতে পারল না। পিটারের আগে ঘুম ভেঙে উঠে গোছগাছ করে জয়ী বেরিয়ে পড়েছে হোটেল থেকে। যাওয়ার সময় পিটারকে কিছু বলে যায়নি। ঘুম থেকে উঠে জয়ীকে না দেখে গতরাত্রির ঘটনাটা স্বপ্ন বলে মনে হয় পিটারের। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে সে। এক এক করে পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করে। না স্বপ্ন নয়, সে তো সত্যিই ছিল। রাত্রিতে একটু বেশি নেশা করেছিল ঠিকই কিন্তু আগের পরের সব ঘটনা পিটারের মনে পড়ে যাচ্ছে। তাহলে জয়ী গেল কোথায়?

পিটার মোবাইল তুলে জয়ীকে ফোন করে। ফোন অফ। পিটার বিছানা ছেড়ে উঠে ফ্রেশ হয়ে নেয়। শার্ট প্যান্ট পরে বাইরে বের হওয়ার জন্য রেডি হতে গিয়ে লক্ষ্য করে বেড সাইড টেবিলে রাখা পার্সটা নেই। পিটার টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেখে, বেডের উপর ছড়ানো ব্ল্যাংকেট, পিলো সরিয়ে একবার দেখে নেয়। কিন্তু পার্সটা কোথাও খুঁজে পায় না। ওর মধ্যে হাজার ত্রিশেক টাকা, পাঁচশো ডলার আর দুটো ডেবিট কার্ড ছিল। পিটার দরজা বন্ধ করে রিসেপশনে এসে দাঁড়ায়। সেখানে তার টাকা পয়সা হারানোর কথা জানায়।

কয়েকজন তো অচেনা মহিলার সঙ্গে রাত কাটানোর জন্য পিটারকেই দায়ী করে। পিটারের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত একজন হোটেলকর্মী তাকে নিয়ে গঙ্গাসাগরের অস্থায়ী থানায় এসে সব জানায়। ডিউটি অফিসার এমন ঘটনায় বেশ অস্বস্তিতে পড়েছেন। এমনিতে নানান চোর-জোচ্চোর সামলানোর অভিজ্ঞতা আছে তাঁর কিন্তু এভাবে কোনও মহিলা যে, মেলার মধ্যে বন্ধুত্ব পাতিয়ে এক বিদেশি পর্যটকের কাছ থেকে টাকা পয়সা, ডেবিট কার্ড হাতিয়ে নেবে, সেটা তো কল্পনার মধ্যেই ছিল না।

পুলিশ অফিসার মিঃ সোম কেস ডায়ারি নোট করেন। একটা ভারী ঝামেলা মাথায় এসে পড়ল। বিদেশি পর্যটক, তাও আবার অ্যামেরিকার। এবার অ্যামেরিকান এমব্যাসি থেকেও চাপ আসবে। চুপচাপ বসে থাকবার উপায় নেই, কিছু একটা করতেই হবে। মিঃ সোম, পিটারের কাছে মহিলার কোনও ছবি আছে কিনা জানতে চান। পিটার সেরকম কোনও সাহায্য করতে পারল না।

একটা ছবি পাওয়া গেলে সেটা মেলায় উপস্থিত সব পুলিশের কাছে পাঠানো যেত। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে মিঃ সোমের কপালটা ঠান্ডার মধ্যেও ঘেমে উঠেছে। তিনি পিটারকে আশ্বস্ত করেন, তাকে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছোনোর ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে করবেন। কথাবার্তার মধ্যেই পিটারের ফোনে ব্যাংক ট্রাঞ্জাকশনের মেসেজ আসতে থাকে।

জয়ী ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে এটিএম থেকে আরও বেশ কিছু টাকা তুলে নিয়েছে। ডেবিট কার্ডের সিক্রেট পিন নাম্বারটা নতুন। মুখস্থ হয়নি বলে পার্স-এই একটা ছোট্ট চিরকুটে লিখে রেখেছিল সে। মোবাইলে ক্যাশ উইথড্রলের মেসেজগুলো পেয়ে পিটার নিজের উপর রেগেমেগে দেয়ালে সজোরে ঘুসি মারে।

খবরটা এর-ওর মাধ্যমে সৌমেনের কাছেও পৌঁছেছে। আঁখো দেখা হাল জানবার জন্য সে তড়িঘড়ি থানায় এসে উপস্থিত হয়। উৎসাহী লোকের বেশ ভিড় জমেছে। এক ফরেনারের টাকা, পয়সা, ডেবিট কার্ড চুরি হয়েছে, তার মধ্যে আবার মেয়েঘটিত ব্যাপার জড়িত, এমন রসালো খবরে লোকে মজা তো কুড়োবেই।

সেখানে পৌঁছে সৌমেন হতবাক, এ ফরেনার তো তার চেনা, পিটার। সামনে না এগিয়ে ও দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। জয়ী কি জানে খবরটা! সৌমেন চুপি চুপি সেখানকার দু’-চারটে ছবি তুলে নেয়। সে ছবির মধ্যে পিটারও আছে। তার খবরের মধ্যে এই খবরটাও জায়গা করে নেবে। কিন্তু এত সব খবর জয়ীকে দেওয়া যাচ্ছে না বলে সৌমেনের মনটা উশখুশ করছে। দু’দিন ধরে তার ফোন অফ, মেলাতেও কোথাও দেখা গেল না। থানা ঘুরে সৌমেন আবার বুড়িমার কাছে আসে।

—কিছুক্ষণ আগেই তো এখান থেকে গেল, আবার ফিরে এল কেন? বুড়িমা জানতে চায় সৌমেনের কাছে। সৌমেন সংক্ষেপে সব ঘটনা বুড়িমাকে জানায়।

বুড়িমা সৌমেনকে বলে, সে ছেলেটার কোনও ফোটো তুলেছিস? সৌমেন মাথা নাড়িয়ে জানায়, হ্যাঁ।

—দেখা তো একবার সে বেটাকে।

সৌমেন ক্যামেরা বুড়িমার সামনে এনে ডিজিটাল স্ক্রিনে এক এক করে পিটারের ছবিগুলো দেখায়। বলে, একে আমি আগে থেকেই চিনতাম। একজন মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে মেলার ফটো তোলার সময় এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

বুড়িমা চোখ কুঁচকে ঝুঁকে পড়ে ছবিগুলো ভালো করে দেখে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে, এই বেটাই তো ওই বেটির সঙ্গে সন্ধেবেলা হাত ধরাধরি করে ঘুরছিল। ও বেটি বলল এ তার বন্ধু, কিছুদিন পরে বিয়ে এক সঙ্গে পুজো দিতে এসেছে। এ নিশ্চয় ওই বেটির কাজ। এতক্ষণে সাগর ছেড়ে নিশ্চয় পালিয়েছে ও।

সৌমেন মাথা চাপড়ায়, যাঃ। এ যাত্রায় ভাগ্যে তার ঠগিনির সঙ্গে চাক্ষুস আলাপের সুয়োগটা আর হল না।

বুড়িমা সান্ত্বনা দেয়, দেখা হয়নি তো বেঁচে গেছিস। নয়তো দেখতি কখন তোকেও রাম ঠকান ঠকিয়ে গিয়েছে। ভাবছি, কী মিথ্যুক মেয়ে রে বাবা! আমার সঙ্গেও না কত মিথ্যে বলে গেল। সে নাকি সব খারাপ কাজ ছেড়ে ছুড়ে এখন ভালো হয়ে গিয়েছে। এই ভালোর নমুনা? তা হলে খারাপটা কী? সৌমেন বুড়িমার কাছ ঘেঁসে বসে।

—ছাড়ো ওই ঠগিনির কথা। তুমি আমার সঙ্গে যে-মেয়ে খবরি ঘুরছিল সে কেমন দেখতে জানতে চাইছিলে না? দেখবে?

বুড়িমা উৎফুল্ল হয়ে সৌমেনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে, কই সে? আমাকে দেখাবি বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছিস তাকে?

—না গো না। কাল থেকে তো আমিই খুঁজে পাচ্ছি না তাকে। তবে তার ফটো আছে ক্যামেরাতে, দেখাতে পারি। দেখবে?

বুড়িমা উৎসুক হয়- দেখা দেখা, তাই দেখা। দেখি, তোর সেই খবরি কত সুন্দরী। সৌমেন ক্যামেরা ঘেঁটে ফেরিঘাটে তোলা জয়ীর ফটোগুলো দেখায় বুড়িমাকে।

ক্যামেরার স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে বুড়িমা করুণ ভাবে তাকায় সৌমেনের দিকে, শীর্ণ কোমল দু’হাতে আদর মাখিয়ে সে দু’হাত দিয়ে আলতো করে ধরে সৌমেনের মুখটা। সৌমেনের অবাক হওয়া চোখে চোখ রেখে বলে, বেটি তোকেও ঠকিয়েছে রে। ঠগিনির সঙ্গে দেখা হল না বলে আফশোস করছিলি তো! দেখা তো তোর আগেই হয়েছে। ঠগিনির ছল তুই ধরতেই পারিসনি। যে-ঠগিনি, সেই তোর খবরি মেয়ে বন্ধু।

বিশ্বাস ভাঙার আঘাতে সৌমেনের মুখটা কেমন যেন করুণ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। চোখের সামনে দিয়ে গত দু’দিনে ঘটা ঘটনাগুলো মুহূর্তে দ্রুতগতির সিনেমার ফ্রেমের মতো পার হয়ে যায়। সৌমেন আবাক হয়ে ভাবে, মানুষ মিথ্যের মুখোশ পরে এমন সহজ স্বাভাবিক অভিনয়টা করে কী করে? তারা কি সত্যিই মানুষ, নাকি হৃদয়হীন অন্য কিছু? ভালোবাসা, সুখ, দুঃখের তাপ কিছুই কি লাগে না তাদের বুকে!

পুলিশ নিশ্চয়ই এখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ঠগিনিকে। সৌমেন ভাবে, সে কি পুলিশের কাছে গিয়ে বলবে সেও ঠকেছে ওই ঠগিনির কাছে, ক্যামেরা খুলে দেখিয়ে দেবে ঠগিনির আসল চেহারাটা। তখন তাকেও হয়তো সম্মুখীন হতে হবে অনেকগুলো অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে। তবুও সৌমেন ক্যামেরা ব্যাগে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বুড়িমা অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে মন ঝালিয়ে নিয়ে বলে, থানায় যাচ্ছিস তো, ওই বেটিকে ধরিয়ে দিবি বলে? যাচ্ছিস যা, আটকাব না। মন যাতে শান্তি পায় তাই কর। তবে কি, যার মনটাই ভরে গিয়েছে ছলনায় তাকে সত্যের সাথে জুড়বি কেমন করে? এ যে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্যের হিসাবের সংকট।

সৌমেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে, মনে মনে ধিক্কার দেয় নিজেকেই। সাগরদ্বীপে খবর করতে এসে সে নিজেই খবরের অংশ হয়ে গেল।