রত্নাবলী ওড়নাটা আর একবার ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিল। সকালে মুখ ধোওয়ার সময় ঝাপসা ঘুমচোখে অত নজরে পড়েনি, খাওয়ার টেবিলে ঋষির মিটি মিটি হাসি দেখেই কিছু একটা সন্দেহ হয়েছিল।

– কী দেখছ অমন করে? মুখে ডিম লেগে আছে না কি?

– উঁহু। ঋষির হাসিটা আর একটু চওড়া হয়েছিল।

তখনই সন্দেহ হয়েছিল। টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়েছিল তক্ষুনি রত্নাবলী। আয়নায় তাকাতেই চক্ষুস্থির। গলার ডান দিকে কণ্ঠার হাড়ের নীচটায় বেশ বড়োসড়ো একখানা লাল দাগ। কাল রাত্তিরে ঋষির কাণ্ড। রাগতে গিয়েও হেসে ফেলে রত্নাবলী।

– কী যে করো না। বয়েস দিনদিন কমছে না বাড়ছে?

– এটা তো সরাসর না-ইনসাফি হয়ে গেল ম্যাডামজি, বউকে আদর করার সঙ্গে বয়সের কী সম্পর্ক?

– ফিল্মি ডায়লগ মেরো না তো। রত্নাবলীর চোখে হাসি চিকচিক করে।

– আরে, ডায়লগ কোথায় মারলাম? সত্যি বলছি তো। আমি নব্বই বছর বয়সেও তোমাকে এমনি করেই আদর করব, দেখে নিও। চোখ টেপে ঋষি।

– থাক, হয়েছে। কত ক্ষমতা দেখা যাবে তখন।

– কী মুশকিল, ফিজিক্যালি কিছু করতেই হবে কে বলল, নব্বইয়ে পৌঁছে তো সবই মনে মনে। ঋষি ছাদ ফাটিয়ে হাসে। রত্নাবলী গম্ভীর থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

– তা বলে একটু খেয়াল থাকবে না? অফিস যাব কী করে বলো তো? পুপুর চোখেও তো পড়তে পারে?

– অফিসের লোক তোমার গলার দিকে তাকাবে কেন? আর তাকালেই বা কী? সবার হিংসে হবে তোমায় দেখে।

এ পাগলকে কে বোঝাবে। অগত্যা একটা দোপাট্টাকেই আচ্ছা করে গলায় পেঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে সারাদিন ধরে। মাঝে মাঝেই হাতের আন্দাজে টেনেটুনে দেখে নিচ্ছে রত্নাবলী, জায়গামতো আছে কি না সেটা।

বেশকয়েক বছর হয়ে গেল, বিবাহসূত্রে পুনেতেই বসবাস করছে রত্নাবলীর পরিবার৷ সকাল থেকে আজ কাজের খুব চাপ চলছে রত্নাবলীর, মাথা তোলার সময়ই পাওয়া যাচ্ছে না প্রায়। গোটা পুনে কি আজই ভেঙে পড়েছে লোন নিতে? ব্যাগে রাখা মোবাইলখানা যে কতবার কত বার্তা আসার সংকেত দিয়েছে তার হিসেব নেই। একটা সময় রত্নাবলীকে বাধ্য হয়েই ফোনকে নীরব করে রাখতে হল। বার বার টিংটং, মনঃসংযোগ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

রত্নাবলীর টেবিলের সামনে রীতিমত লাইন, একজন চেয়ার ছেড়ে উঠতে না উঠতেই আর একজন বসে পড়ছে। এর মধ্যেই হঠাৎ গোলমাল, কে নাকি লাইন অগ্রাহ্য করে একেবারে ম্যাডামের সামনে চলে এসেছে। রত্নাবলী তর্কাতর্কি শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

– আরে, কিরণভাউ, তুমি এখানে? হোয়াট আ সারপ্রাইজ। এই ব্যাংকে তোমার অ্যাকাউন্ট আছে জানতাম না তো?

সদাহাস্যময় কিরণ জোশির এত গম্ভীর মুখ কেউ কখনও দেখেনি। ঋষির শুধু সহকর্মীই নয় সে। চাণক্য শ্লোক অনুসারে প্রকৃত বন্ধুর সংজ্ঞা দিতে গেলে অন্য কিছুর দরকার হবে না, এই কিরণকে দেখিয়ে দিলেই চলবে। উৎসব থেকে শ্মশানঘাটে, ঋষির সমস্ত পাগলামি হাসিমুখে সামলানোর লোক এই একজনই, কিরণ গণপত জোশি। কিন্তু আজ তার গোলগাল মুখে হাসির একটা হালকা রেখাও নেই।

– ফোন তুলছ না কেন বহিনী? মেসেজ চেক করছ না। চলো, যেতে হবে।

এই ‘বহিনী’ সম্বোধনটা কী যে মিষ্টি লাগে রত্নাবলীর। তার বাঙালি কানে সে ধরে নিয়েছিল বহিনী মানে বোনটোন কিছু হবে। ঋষির বন্ধুদের অনেকেই যে তাকে বহিনী ডাকে তাতে সে দিব্যি খুশি ছিল। কিরণই ভুল ভেঙে দিয়েছিল তার। বহিনী মানে যে বউদি সেটা কিরণের কাছেই শেখা। তা বোন, বউদি সবই চলে রত্নাবলীর। কিন্তু আজকের মতো এত গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে কিরণ কোনওদিনও বহিনী ডাকেনি তো তাকে।

– যেতে হবে মানে? কোথায় যাব এখন? দেখছ না কী চাপে আছি।

– ওসব ছাড়ো, পরে হবে।

হঠাৎ বুকটা কেঁপে ওঠে রত্নাবলীর। – কী হয়েছে কিরণভাউ? কী বলতে এসেছ? ঋষি না পুপু, কার কী হল?

– তুমি চলো আমার সঙ্গে বহিনী, যেতে যেতে বলছি। এখানে সময় নষ্ট কোরো না।

কিরণের তাড়াহুড়োতে রত্নাবলীর আরওই সবকিছু গুলিয়ে যেতে থাকে। কোনওরকমে পাশের ডেস্কের অনিশাকে পেন্ডিং কাজগুলো হ্যান্ডওভার করে উঠে আসে সে। লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলো সম্ভবত বুঝতে পারে একটা কিছু ঘটেছে, তারা আর বাধা দেয় না তাকে।

কিরণের পেছন পেছন লিফটের দিকে যেতে যেতে আবার কী মনে পড়ে তার, ব্যাগের মধ্যে এলোমেলো হাতড়াতে থাকে।

– চাবিটা? স্কুটারের চাবিটা?

– আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি বহিনী, স্কুটার থাক এখন এখানেই।

রত্নাবলীর বুকের ভেতর একটা অসহ্য ধকধক করতে থাকে, গলা শুকিয়ে আসে। কী ভয়ংকর সংবাদ শোনাতে এসেছে তাকে কিরণ? পুপুটার কিছু হল কি? শরীরটরির খারাপ হল হঠাৎ? কিন্তু পুপুর কিছু হলে স্কুল থেকে তাকেই তো ফোন করবে। তারপরেই তার মনে পড়ে ফোন বন্ধ করে রেখেছিল সে। ঠিক আছে, তাকে না পেলে ঋষিকে করবে। দুজনেরই নম্বর দেওয়া আছে তো স্কুলে। তাহলে? তাকেও যোগাযোগ করতে পারেনি, ঋষিকেও পায়নি? ঋষিকে ফোনে পাওয়া যায়নি? না যেতেই পারে। মিটিং-এ থাকলে ঋষি ফোন ধরে না। কিন্তু, কিরণকে কেন, কিরণকে কোথা থেকে? কিরণ একেবারে তাকে নিতে কেন চলে এল ব্যাংকে? মাথাটা কেমন যেন করে ওঠে তার।

কিরণ গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল, কোনওরকমে উঠে বসে সে। ওপাশে ঘুরে গিয়ে ড্রাইভারের আসনে কিরণ বসতে না বসতেই সে আবার জিজ্ঞাসা করে,

– কী হয়েছে কিরণভাউ? ঋষির কিছু? অ্যাক্সিডেন্ট? প্রশ্নটা করতে গিয়ে তার স্বর আটকে আসে।

– না বহিনী। অ্যাক্সিডেন্ট নয়।

– তবে?

– যতদূর মনে হয় সেরিব্রাল অ্যাটাক। স্ট্রোক।

– মনে হয় মানে? ঠিকঠাক না জানলে অত বড়ো কথাটা বলছ কেন? আর ঋষির স্ট্রোক হতে যাবে কেন? এই বয়সে? প্রেসার ফেসার কিচ্ছু নেই।

– জানি না বহিনী, আমি তো ডাক্তার নই। কিরণ গম্ভীর মুখেই জবাব দেয়। তার চোখ সামনের রাস্তায়। পুনের মাথা খারাপ করা ট্র্যাফিক কাটিয়ে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছোতে চেষ্টা করছিল সে।

– কী হয়েছে আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলবে কিরণভাউ? সেই তখন থেকে কীরকম ভাসা ভাসা কথা বলে যাচ্ছ। রত্নাবলীর উদ্বেগের সঙ্গে অসন্তোষ মেশে এবার।

– বললাম তো, অফিসে স্ট্রোক মতো হয়েছিল, হাসপাতালে রিমুভ করা হয়েছে। স্টেবল আছে। কোনও প্রসিডিওর শুরু করার আগে ডাক্তার নেক্সট অফ কিনের পারমিশন চাইছেন। তুমি নিজে গিয়েই দেখবে।

স্ট্রোক? ঋষির? এখনও তো পঞ্চাশ হতে চার মাস বাকি তার, এর মধ্যেই সেরিব্রাল অ্যাটাক? মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে রত্নাবলীর।

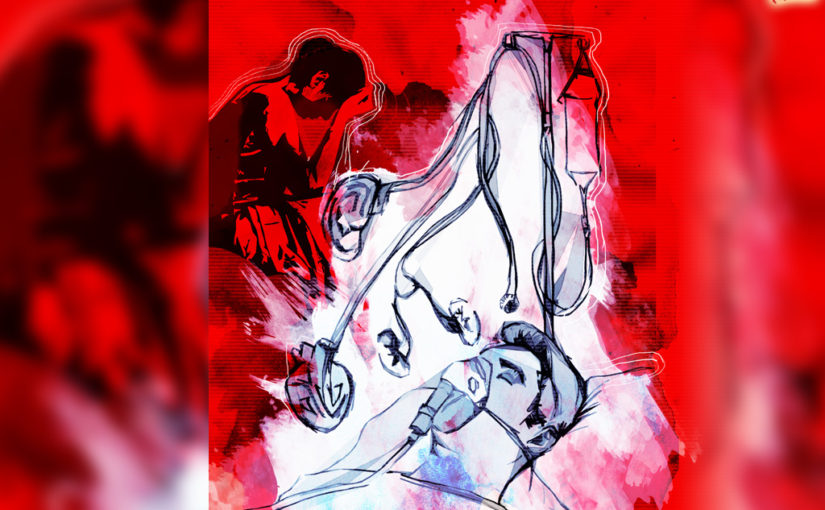

চারিদিকে নল লাগানো অচেতন শরীরটাকে প্রথমে ঋষি বলে চিনতে পারেনি রত্নাবলী। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের কাচের দেয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে সে খুঁজছিল ঋষিকে। চেনা মুখটাকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে সে কিরণের দিকে ফেরে। কিরণের আঙুল যে-শয্যাটির দিকে দেখাচ্ছিল, তার ওপরে শোওয়ানো ঋষিকে দেখে এক পলকের জন্য রত্নাবলী টলে যায়। এই পাথরের মতো স্থির, ফ্যাকাশে, তারে-নলে-ছুঁচে-অক্সিজেন মাস্কে জর্জরিত মানুষটা ঋষি?

– তুমি যে বলেছিলে ও স্টেবল আছে? রত্নাবলীর গলা চিরে কাতর প্রশ্ন বেরিয়ে আসে।

কিরণ সামান্য কাঁধ ঝাঁকায়। – চলো, ডক্টর দেশমুখের সঙ্গে কথা বলবে।

(২)

অটোর পয়সা মিটিয়ে একটু দাঁড়াল রত্নাবলী। তার চারদিক দিয়ে জীবনের প্রবাহ তুমুল স্রোতে বয়ে যাচ্ছে। যে যার গন্তব্যে ছুটে যাচ্ছে তীব্রবেগে, আকাশে বাতাসে উদ্দাম প্রাণের কলরোল। এই বহমান জীবনধারার মাঝখানে রুক্ষ ঊষর দ্বীপের মতো একা রত্নাবলী। আচমকা বাজ পড়ে ঝলসে যাওয়া গাছ একটা। ধুলোয় ধোঁয়ায় পোড়া তেলের গন্ধে চোখ জ্বালা করে ওঠে তার। জোর করে একটা শ্বাস টানে সে।

সালুঙ্কে বিহারের গেট দিয়ে ঢুকতে রত্নাবলীর পা কাঁপছিল। কী যে বলবে সকাল থেকে সেটা মনে মনে হাজারবার ঝালিয়েও ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কিন্তু এত বড়ো কথাটা এঁদের না জানালেও তো চলে না।

একতলার ফ্ল্যাটটার ভেতর থেকে খুব নীচুগ্রামে এমএস সুব্বুলক্ষ্মীর বিষ্ণু সহস্রনামম ভেসে আসছিল। কলিং বেলটায় আঙুল ছুঁইয়েও সরিয়ে নিল রত্নাবলী। ভেঙে দেবে? শেষ বিকেলের এই প্রশান্ত মগ্নতা এক নিমেষে ভেঙে দেবে সে? কিন্তু আর যে-কোনও রাস্তাও খোলা নেই তার কাছে।

দরজা খুলেই সুলোচনা হইহই করে উঠলেন।

– আরে আরে কী কাণ্ড। আজকেই যে তোর কথা ভাবছিলাম রত্না। শ্রীখণ্ড বানিয়েছি আজ। দেখেছিস, শাশুড়ি বউয়ে কী টেলিপ্যাথি?

রত্নাবলী ফিকে হেসে দরজার পাশে চটি ছাড়ে।

– ভালো আছো আই?

সুলোচনা ততক্ষণে তার পাশ দিয়ে বাইরের দিকে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছেন।

– তুই একলা এলি যে বড়ো আজ? ও বুঝেছি। ঋষি অফিস থেকে সোজা আসবে বুঝি? তা বেচারা মেয়েটাকে রেখে এলি কেন? যাওয়ার সময় শ্রীখণ্ড দিয়ে দেব কৌটো করে, নিয়ে যাস কিন্তু মনে করে।

সোমপ্রকাশের বসা থেকে উঠতে একটু সময় লাগে। তবে সুলোচনার কথা সবই তাঁর কানে যাচ্ছিল। নিজের চেয়ার থেকেই জোরাল আওয়াজটা ছুড়ে দিলেন তাই।

– কে, রত্না নাকি রে?

বয়স আটাত্তরের গণ্ডি পেরোলে কী হবে, গলা সেই আগের মতোই মাঠপেরোনো।

– হ্যাঁ বাবা। আমি।

সুলোচনা এতক্ষণে খেয়াল করেছেন রত্নাবলীর চোখমুখ।

– কী হয়েছে রে তোর? এরকম দেখাচ্ছে কেন? অফিসে ঝামেলা? না আমার বাঁদর ছেলেটা কিছু বলেছে? বোস তো দেখি এখানটায়, বোস। জোর করে রত্নাবলীকে নিজের পাশে সোফায় টেনে বসান তিনি। আঙুলে করে চিবুকটা তুলে ধরেন নিজের দিকে।

– চোখমুখ এমন কালিঢালা কেন রত্না? কী হয়েছে?

রত্নাবলী আর পারে না। তার মুখ দিয়ে শুধু শ্বাসের শব্দটুকুই বেরোয়। তিনদিন ধরে জমিয়ে রাখা কান্না নিয়ে সে সুলোচনার কোলে ভেঙে পড়ে আপাদমস্তক।

সুলোচনা চমকে উঠেছিলেন প্রথমটা। তারপর কী এক অজানা আশঙ্কায় তিনিও কেঁপে যান। রত্নাবলীকে এমন করে কাঁদতে তিনি এত বছরে দেখেননি। রত্নাবলীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সুলোচনা না-বোঝা আতঙ্কে সোমপ্রকাশের দিকে তাকান।

সোমপ্রকাশ উঠে এসেছেন ততক্ষণে।

– কী হয়েছে বেটা? বলো দেখি, তোমার এই বুড়ো বাবাটাকে বলো। দেখি আমি কিছু সমাধান করতে পারি কিনা।

সুলোচনার কোলের মধ্যে হেঁচকি উঠতে থাকে রত্নাবলীর। সে শুধুই কাঁদে, যত জমানো কান্না তার ছিল।

– পুপুকে আমি কী করে বোঝাব আই।

– কী বোঝাবে? কী বলছ খুলে বলো মা। আমরাও তো কিছু বুছতে পারছি না।

এতক্ষণে মুখ তোলে রত্নাবলী। চোখ দিয়ে তার অঝোরে জল গড়াচ্ছে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠেন সুলোচনা। হৃৎস্পন্দন থেমে আসে যেন তাঁর। খুব অস্ফুটে, প্রায় শোনাই যায় না এমন স্বরে ফিসফিসিয়ে ওঠেন সুলোচনা,

– ঋষি।

(৩)

চারজনেই ওরা বসেছিল ডাক্তার দেশমুখের কেবিনে। সুলোচনা পুপুর হাত শক্ত করে ধরে রেখেছেন।

রত্নাবলীর চোখ এখন খটখটে শুকনো। সবার আগে সেই তো জেনেছিল প্রকৃত অবস্থা। সেই প্রবল ঝড়ের অভিঘাত তাকেই তো সামলাতে হয়েছিল। এখন সে অনেকটা স্থিত। জানিয়ে দিয়েছে যাঁদের যা জানাবার, এবার যা হবার হবে।

দেশমুখ নীচু, কিন্তু স্পষ্ট স্বরে কথা বলছিলেন। উনি হয়তো জানতেন না, কিংবা বুঝতে পারছিলেন না, কীভাবে ওঁর প্রত্যেকটা কথা বিষমাখানো তিরের মতো বিঁধে যাচ্ছিল ওদের চারজনের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে। কারও ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছিল ঝরঝরিয়ে, কেউ ক্রমশ অসাড় হয়ে যাচ্ছিল বিষের প্রভাবে।

– ব্রেইন ডেথ ব্যাপারটা আপনারা কতটুকু বোঝেন আমার ঠিক জানা নেই, তাই লেট মি এক্সপ্লেইন আ বিট। এই মুহূর্তে আমরা পেশেন্টকে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রেখেছি, তাই আপনারা দেখছেন তার বুক নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঠছে নামছে, গায়ে হাত দিলে গরম লাগছে। আপনারা হয়তো ভাবছেন উনি কোমায় আছেন, একদিন না একদিন জ্ঞান ফিরে আসবে। আয়্যাম সরি টু সে, সেটা হবে না।

মেশিন থেকে সরিয়ে নিলে, একটা সময়ে এই ফাংশনগুলো স্লোলি থেমে যাবে। শুনতে হয়তো খুব ব্রুটাল লাগছে আপনাদের, কিন্তু দিস ইজ ফ্যাক্ট। ডাক্তারের গলা খুব নৈর্ব্যক্তিক, আবেগহীন।

– কী করে বুঝতে পারছেন আপনারা, যে ঋষি কোমায় নেই? সুলোচনা চেষ্টা করেও নিজেকে আটকাতে পারেন না। প্রশ্নটা বেরিয়েই আসে।

– অনেকগুলো টেস্ট আছে আন্টি, সে সব মেডিকেল জার্গন আপনাদের বলে লাভ নেই। তবে রেস্ট অ্যাশিওর্ড, আমরা সেগুলো সব করেই ব্রেন ডেথ অ্যানাউন্স করি।

পুপু পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিল, চোখ নীচু করে। এখন সে একবার চোখ তুলে ডাক্তারের দিকে তাকায়। ঘন কালি তার চোখের নীচে। এই প্রথম একটা প্রশ্ন করে সে।

– কেন পাপার ব্রেন হঠাৎ ডেড হয়ে গেল আংকল? সেদিন সকালেও তো ঠিক ছিল পাপা।

পুপুর দিকে এতক্ষণ সেভাবে মনোযোগ দেননি ডাক্তার। এবার তাঁর দৃষ্টি ফর্সা রোগা কিশোরীটির দিকে ঘোরে। মুখের রেখাগুলো নরম হয়ে আসে।

– এই উত্তরটা আমাদের কাছে থাকলে আমরা তো ঈশ্বর হয়ে যেতাম মা। আমরা ডাক্তার, ডাক্তারি ভাষা বুঝি। আচমকা ব্রেনের ব্লাড ভেসেল ছিঁড়ে রক্তক্ষরণ, আর তাই থেকে মস্তিষ্কের মৃত্যু, এটুকুই বলতে পারি। কেন, ওই সময়েই কেন, তা তো বলতে পারি না মা।

পুপু আবার চোখ নামিয়ে নেয়।

– আমরা যথাসাধ্য করেছি, কিন্তু সত্যি বলতে, আর কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সোমপ্রকাশের দিকে তাকান ডাক্তার। – আপনাদের ছেলের ব্রেনের ড্যামেজ এতটাই বেশি যে সেখান থেকে আর কোনওভাবেই তাঁকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। আই অ্যাম সরি।

সোমপ্রকাশ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন এতক্ষণ।সিসিইউতে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। ঋষির অসাড় হাতটা ছুঁয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন সোমপ্রকাশ। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে এমনিতে কষ্ট হয় তাঁর, কিন্তু তখন বোধহয় তাঁর শরীরেও কোনও অনুভূতি ছিল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একমাত্র সন্তানের দিকে চেয়ে। একটা মোটা নল ঋষির মুখে গোঁজা, সেটা দিয়ে নিশ্বাসপ্রশ্বাস চলছে খুব সম্ভবত। আরও কত টিউব, সূঁচ সারা শরীরে যে বেঁধানো ঋষির। একটুও ব্যথা লাগছে না তাঁর ছেলেটার, নিজেকে সান্ত্বনা দেন সোমপ্রকাশ। ইঞ্জেকশনে বড়ো ভয় ছিল ঋষির, ছোটোবেলায়। বড়ো হয়েও কাটেনি সেটা। চোয়াল শক্ত করেন সোমপ্রকাশ, গলার কাছে জমতে থাকা দলাটাকে জোর করে গেলেন।

ডাক্তার দেশমুখের সব কথা কান করে শোনেননি এতক্ষণ তিনি, নিজেরই কী একটা ভাবনায় মগ্ন ছিলেন। ডাক্তারের স্বরে একটা প্রশ্নসূচক মোড় তাঁকে সচেতন করে।

– এক্সকিউজ মি। নিজের অন্যমনস্কতার জন্য লজ্জা পান সোমপ্রকাশ। – আর একবার যদি বলেন কী বলছিলেন।

– লাইফ সাপোর্ট বন্ধ করার জন্য নেক্সট অফ কিনের পারমিশন লাগবে। ম্যাডাম যদি– ডাক্তার রত্নাবলীর দিকে তাকান।

রত্নাবলী কারও দিকেই তাকায় না। তার রাতজাগা চোখ নীচু, নিজের মণিবন্ধে স্থির। হাতে কোনও গয়না পরে না সে, শুধু বাঁ হাতের অনামিকায় একটি হিরের কুচি বসানো আংটি আর বাঁ কবজিতে সোনা দিয়ে বাঁধানো লোহাটুকু ছাড়া। আংটিটা ঋষি পরিয়ে দিয়েছিল তাদের ফুলশয্যার রাতে। লোহাটা দিয়েছিলেন সুলোচনা। তাঁর বাঙালি বান্ধবীদের কাছে শিখেছিলেন এই প্রথাটি তিনি। সেই সোনায় মোড়া লৌহবলয়টিই একমনে ঘুরিয়ে যাচ্ছিল রত্নাবলী।

সুলোচনা তাকে আলতো স্পর্শ করেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। তাঁর ওইটুকু স্পর্শেই থরথর কেঁপে ওঠে রত্নাবলী।

– আমি কী করে বলব আই, ও কথা। কী করে নিজের হাতে ঋষিকে– আকুল কান্নার দমকে কথা বন্ধ হয়ে যায় তার।

সুলোচনা এক হাতে পুপুকে ছুঁয়েছিলেন, অন্য হাতটি দিয়ে এবার রত্নাবলীকে বেড় দিয়ে নেন। তাঁরও শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

ডাক্তার কিছুটা সময় দেন ওঁদের।

সোমপ্রকাশ তাকান একবার রত্নাবলীর দিকে।

– তোমার হয়ে আমি যদি মতামতটা দিয়ে দিই মা, তুমি আপত্তি করবে না তো? তুমি না হয় সইটুকু করে দিও শুধু।

রত্নাবলী মাথা নাড়ে। সে খুব ভালো করেই জানে এই পরিস্থিতিতে কেবল একটিই অমোঘ সিদ্ধান্ত হতে পারে, কিন্তু সেটা মুখ ফুটে সে বলতে পারছিল না কিছুতেই। নিজেকে তার কেমন যেন হত্যাকারীর মতো মনে হচ্ছিল, ঋষির মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করা এক নিষ্করুণ ঘাতক।

সোমপ্রকাশ উঠে দাঁড়ান এবার। এক হাতে টেবিলের কিনারাটা চেপে ধরে সামান্য টলোমলো ভাবটা সামনে নেন।

– লাইফ সাপোর্ট খুলে দেবেন, অবশ্যই। কিন্তু আজই নয়।

– এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি বোধহয় আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেননি।

– যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি ডক্টর, আপনিই আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করেননি। সোমপ্রকাশের গলায় পুরোনো ইস্পাতকাঠিন্য।

– আমার ছেলের অর্গ্যানস হার্ভেস্ট করতে যেটুকু সময় লাগবে, সেই সময় পর্যন্ত লাইফ সাপোর্ট চালু রাখুন আপনারা। যা যা নিতে পারেন, লিভার, কিডনি, রেটিনা। সম্ভব হলে হার্ট, লাংস, যা যা পারবেন। একাত্তরের যুদ্ধের হাড়িকাঠে হাঁটুর নীচ থেকে একটি পা বলি দিয়ে আসা ব্রিগেডিয়ার সোমপ্রকাশ একনাথ কুলকর্ণী, মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ক্র্যাচে ভর দিয়ে দাঁড়ান এবার।

– আপনি শিওর স্যার? দেশমুখ একেবারেই আশা করেননি এটা।

সোমপ্রকাশ একবার শুধু তাকালেন। সেই দৃষ্টির সামনে ডাক্তার দেশমুখের চোখ আপনা থেকেই নেমে গেল।

– ইয়েস স্যার। আমরা সব ব্যবস্থা করছি স্যার। কিছু ডকুমেন্টস্ রেডি করতে হবে, আপনাদের কনসেন্ট, সিগনেচার–

– যা বলবেন সব করা হবে। সোমপ্রকাশের টানটান শরীরটা এতক্ষণে নরম হয়।

– বেশ, আমরা ট্র্যান্সপ্লান্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করছি। কী কী রিট্রিভ করা যায় আপনাদের জানিয়ে দেব। আর ইয়ে, থ্যাংক ইউ স্যার।

(৪)

এরও পরে কেটে গেছে কতগুলো দিন। ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে রত্নাবলী। কী হবে শুধু শুধু। পাখিই উড়ে গেছে যখন। বিক্রিই করে দিত, সোমপ্রকাশ আটকেছেন। ভাড়া দিয়ে দিয়েছে তাই। আইটির ছেলেমেয়েতে পুনে এখন ভর্তি, একটা ঘরের জন্য হাপিত্যেশ করে মরে সব। চারটি মেয়েকে অবাধ অধিকার দিয়ে দিয়েছে থাকতে, তার একদা সাজানো নীড়ে। সালুঙ্কে বিহারেই তারা চারজন এখন। এই একসঙ্গে থাকাটা দরকার ছিল। তাদের প্রত্যেকের জন্যই।

পুপু মাঝে মাঝে এসে গা ঘেঁষে বসে আজকাল। বড়ো হচ্ছে মেয়েটা। আজও বসেছিল রত্নাবলীর কাঁধে মাথা হেলিয়ে। রত্নাবলী আস্তে আস্তে তার মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছিল।

– এত চুপচাপ কেন পুপুই? মন খারাপ?

– উঁহু। মাথাটা অল্প নড়ে তার হাতের নীচে।

– তবে?

– ভাবছিলাম।

– কী ভাবছিলি পুপু?

– এই সব। এলোমেলো। পাপা ছিল, এখন নেই। কিন্তু পাপা নেই, আবার আছেও। একজন ছিল, কতজন হয়ে গেল।

রত্নাবলীর বুকের ভেতর টনটন করে ওঠে। আরও একটু কাছে টেনে নেয় সে পুপুকে।

ঋষির চোখে এখন অন্য দুজন মানুষ এই বিশাল পৃথিবীটাকে দেখছে, তার সব বর্ণ, জ্যোতি, রূপ সমেত। ঋষির হৃদয় ধকধক করছে অন্য কারও দেহের মধ্যে। আরো কী কী নিয়েছে ওরা, সব ঠিকঠাক জানেও না রত্নাবলী। শুধু জানে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে মিশে রয়েছে ঋষি এই মহাবিশ্বে অসংখ্য কণিকায়।

হারায় না, কিছুই হারায় না। তবু যেন মাঝে মাঝে বড়ো একা লাগে। পুপুর মাথায় চিবুক ঠেকিয়ে বসেছিল রত্নাবলী। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার সারা গা শিরশিরিয়ে দিল হঠাৎ। ওড়নাটা আরও একটু ভালো করে জড়িয়ে নিচ্ছিল রত্নাবলী, আচমকাই যেন ঋষির হাসিটা হাওয়ায় ভর করে তার কানে এসে বাজল।

– কী ম্যাডামজি, বলেছিলাম না? নব্বই পর্যন্ত হল না, সে আর কী করা। হাওয়া তার গালে আলতো আঙুল বুলিয়ে যায়।

– ঋষি? চকিতে এদিক ওদিক তাকায় রত্নাবলী। হাওয়াটা হাসতে হাসতে মিলিয়ে যায়।

সুলোচনা ডাক দেন ঘরের ভেতর থেকে।

– এবার উঠে আয় তোরা দুটো। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

– যাই আজ্জি।

পুপু সাড়া দেয়। রত্নাবলী বসেই থাকে চুপ করে। যদি আর একবার আসে হাওয়ার ঝলক। আরও একবার ছুঁয়ে যায় তাকে।